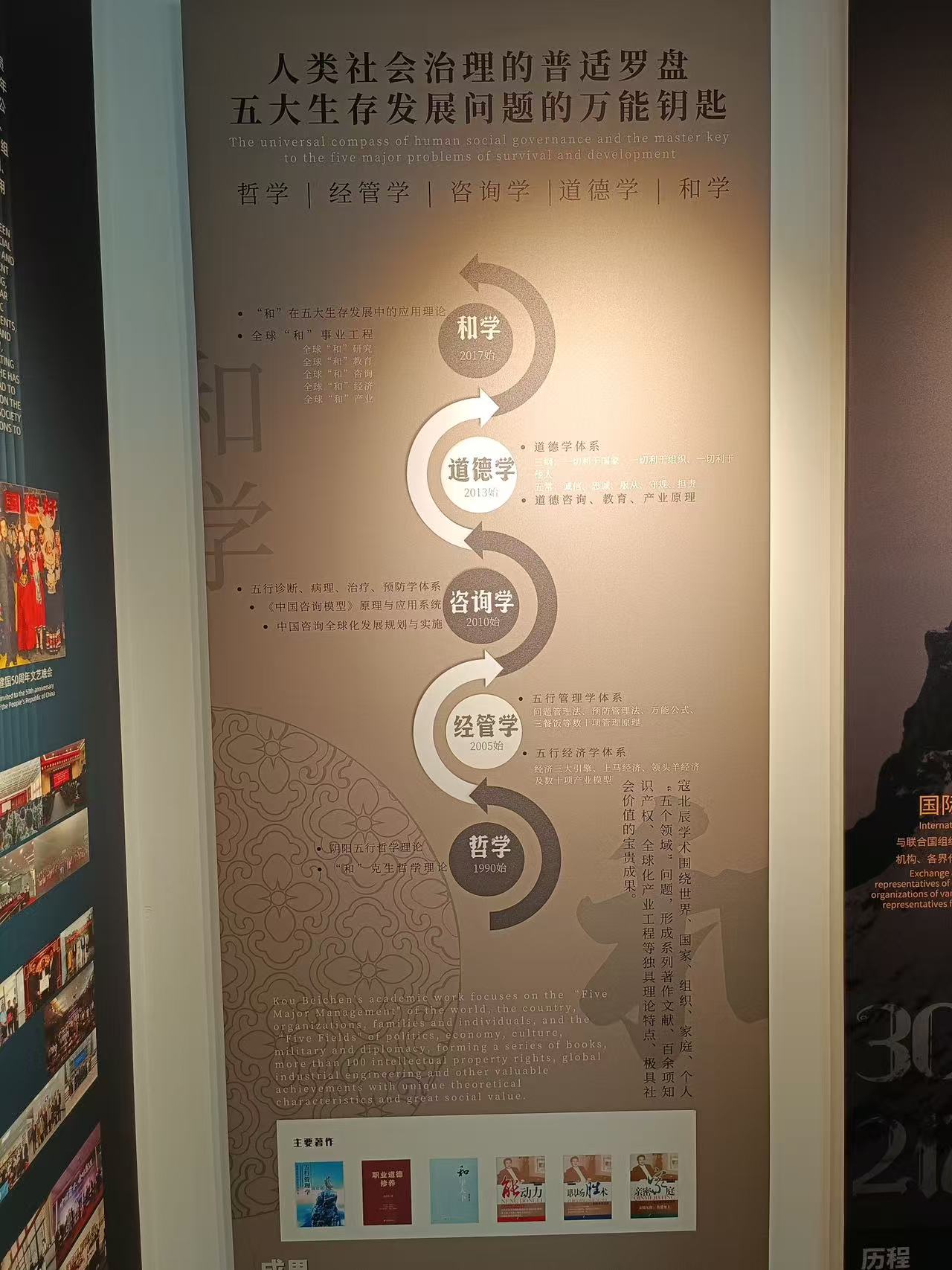

有机会学习了我们新时代和文化缔造者寇北辰老师的“和”文化的思想还是挺震撼的,他在这方面研究的很深,有思想有体系,非常了不起。文化有广义文化:指人类在社会实践中创造的一切物质与精神财富的总和,包括生产能力、工具、制度、观念等。例如:建筑、科技、艺术、习俗均属广义文化范畴。狭义文化:特指精神现象,如意识形态(世界观、价值观、道德观)和非意识形态内容(自然科学、语言、技术)。它强调人类精神活动的成果,如教育、科学、艺术等。

结构有物态文化层,制度文化层,行为文化层,心态文化层即精神内核,包括价值观、审美观、思维方式(如儒家“和合”理念)。社会功能。价值引领塑造真善美认知,提升文明素养(如儒家思想影响东亚伦理观)。教育教化培养健全人格,促进全面发展(如通过文学、艺术陶冶情操)。经济推动文化产业成为经济增长点(如影视、数字创意产业)。民族凝聚力文化是民族血脉,维系身份认同(如中华文化增强中华民族共同体意识)。文化是人类实践的复合性产物,既包含有形的物质创造,更蕴含无形的精神价值。其本质在于通过符号系统(如语言、艺术)传递群体共享的意义,并持续塑造社会行为与文明进程。

“和”文化作为中华文明的核心精神基因,贯穿五千年历史脉络,其哲学内涵与实践价值在当代持续焕发新生。“和实生物”的本体论。《国语·郑语》提出“和实生物,同则不继”,强调万物因差异互补而生成新质(如金木水火土相合生万物),否定绝对同一的僵化性。此思想与赫拉克利特“对立统一”形成东西方哲学呼应。“致中和”的宇宙观。《中庸》定义:“中也者,天下之大本;和也者,天下之达道”,将情感与行为的节制(“中节”)视为宇宙秩序(“天地位焉,万物育焉”)的根基。“和而不同”的方法论。孔子在《论语》中以“君子和而不同”区分原则性包容与无原则附和,成为处理社会矛盾的核心准则。

2014年领导人系统提炼“和”文化的四大核心理念,构建完整价值框架。天人合一的宇宙观:源于道家“道法自然”与儒家“仁民爱物”,主张人与自然共生。领导人生态文明思想(如“山水林田湖草生命共同体”)即是对此的现代转化。协和万邦的国际观:《尚书》“协和万邦”思想衍生出和平共处五项原则、人类命运共同体理念,反对霸权主义,倡导多元文明共荣。和而不同的社会观:从孔子的伦理原则扩展为社会治理智慧,要求尊重差异、寻求共识,为社会主义核心价值观中“和谐”提供文化根基。人心和善的道德观:以“仁爱”“诚信”为核心(《孟子》“舍生取义”),塑造个人修养与社会伦理,成为“以文化人”的精神资源。

2014年领导人系统提炼“和”文化的四大核心理念,构建完整价值框架。天人合一的宇宙观:源于道家“道法自然”与儒家“仁民爱物”,主张人与自然共生。领导人生态文明思想(如“山水林田湖草生命共同体”)即是对此的现代转化。协和万邦的国际观:《尚书》“协和万邦”思想衍生出和平共处五项原则、人类命运共同体理念,反对霸权主义,倡导多元文明共荣。和而不同的社会观:从孔子的伦理原则扩展为社会治理智慧,要求尊重差异、寻求共识,为社会主义核心价值观中“和谐”提供文化根基。人心和善的道德观:以“仁爱”“诚信”为核心(《孟子》“舍生取义”),塑造个人修养与社会伦理,成为“以文化人”的精神资源。

当代实践:传统智慧的创造性转化。社会治理;科技赋能;生态伦理。同时成为破解文明冲突的东方方案。超越“文明冲突论”。“和而不同”倡导文明对话(如“一带一路”文化交流),对比亨廷顿范式,提供多元共生的替代路径。重构全球治理逻辑。从“协和万邦”到人类命运共同体,中国以“正确义利观”(《论语》“义重于利”)挑战西方零和博弈,推动国际关系民主化。回应现代性危机。生态危机(“天人合一”)、社会撕裂(“和衷共济”)、道德失范(“人心和善”)等问题的传统智慧启示。通往“美美与共”的文明之路。“和”文化从农耕时代的生存智慧(《易经》“各正性命”),升华为应对全球挑战的哲学资源。其生命力在于动态平衡——双牌县在生态保护与产业开发间的探索、非遗传承中古老技艺与数字技术的融合,无不印证“和”文化在差异中求创新、在传承中谋发展的永恒价值。正如费孝通所言“各美其美,美美与共”,这正是中华文明为人类提供的“和合之道”。

“和”文化与西方“和谐”概念虽在表层均指向平衡与协调,但其哲学根基、价值取向和实践路径存在本质差异。哲学根基:整体生命论 vs 形式实体论。中国“和”文化讲究天人合一的宇宙观,动态生成性。西方“和谐”概念讲究主客二分的形式逻辑,神学烙印。关键差异:中国“和”是生命有机体的内在律动,西方和谐是外部形式的机械统一。价值取向:伦理共生 vs 个体权利。中国“和”文化是责任本位,和谐高于冲突。西方“和谐”概念是权利优先,冲突合理化。关键差异:中国以责任伦理构建共生关系,西方以个体权利界定对抗边界。实践路径:和而不同 vs 同质化整一。中国“和”文化表达多元包容性,礼乐教化。西方“和谐”概念表达形式标准化,普世化扩张。关键差异:中国以差异互补达成动态平衡,西方以排除异质实现形式统一。

当代映射:全球治理的路径分歧

维度 | 中国“和”文化实践 | 西方“和谐”实践 |

国际关系 | “协和万邦”(一带一路共商共建) | 霸权稳定论(北约东扩) |

生态观 | “天人合一”(双碳目标协同自然) | 人类中心主义(技术改造自然) |

社会矛盾 | “调处息讼”(基层调解制度) | 诉讼对抗(司法中心主义) |

例证:中国“人类命运共同体”主张多元文明共治;西方“文明冲突论”(亨廷顿)预设文化不可调和。

总结:文明基因的深层对立

核心特质 | 中国“和”文化 | 西方“和谐”概念 |

哲学本质 | 生命有机论(动态生成) | 形式实体论(静态结构) |

伦理基点 | 责任先于自由 | 权利先于义务 |

差异观 | 和而不同(多元共生) | 同则不继(排斥异质) |

冲突解决 | 中庸调和(执两用中) | 竞争征服(优胜劣汰) |

中华“和”文化以多元共生、责任伦理、动态平衡为内核,为全球治理提供了超越二元对立的东方智慧;而西方和谐观在推动形式科学与个体解放的同时,亦需警惕其排他性扩张带来的现代性危机。二者根本差异实为农耕文明整体思维与海洋文明分析理性的千年对话。而“和”文化的核心为和而不同。

新质生产力与“和而不同”体系的融合,本质是中华传统智慧与现代生产力理论的创新性结合。这一体系以差异共生、动态平衡为核心,为新质生产力的发展提供哲学基础与实践路径,共同推动经济高质量发展。哲学基础:差异共生的辩证统一。新质生产力的“创新跃迁”属性:新质生产力以技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级为核心,具有高科技、高效能、高质量特征,是摆脱传统路径依赖的先进生产力质态。其本质要求打破同质化竞争,通过创新实现“质”的跃升。“和而不同”的秩序观;“和实生物,同则不继”(《国语》)强调差异互补是创造新质的基础。在生产力领域表现为。多元协同:避免技术路线“一刀切”,允许传统产业与新兴产业并存(如江苏同步推动钢铁绿色化改造与量子技术研发);动态平衡:通过政策调节确保劳动、资本、数据等要素“各得其所”,避免资源错配。融合内核:新质生产力需“和而不同”提供包容性框架,“和而不同”需新质生产力注入创新动能,二者形成“创新-秩序”的辩证统一。

体系架构:嵌套式协同框架。1.产业生态的“三层嵌套”。

层级 | 功能定位 | 实践案例 |

共性基础层

| 核心技术标准统一

| 国家主导制定碳核算、数据安全等基础标准(如ISO中医药国际标准) |

区域适配层

| 特色产业差异化发展

| 长三角聚焦集成电路,粤港澳布局低空经济,中西部依托资源发展绿色能源 |

企业创新层

| 技术路线自主探索

| 华为5G标准专利占比14%,南浔木地板企业定制环保工艺(VOCs排放严于国标30%) |

2.制度创新的“立破并举”。“立”新机制:江苏建立“技术攻关-成果转化-市场应用”全链条体系,40%科研项目采用“揭榜挂帅”;数据要素市场化改革,深圳试点数据资产入表制度,激活数据流通价值。“破”旧障碍:拆除区域市场壁垒,长三角推行税收共享、跨省资质互认;改革人才“旋转门”机制,高校教授可保留编制赴企业研发(江苏试点)。

实践创新:差异化协同的典型案例。传统产业“老树新枝”;新兴产业“跨界融合”;绿色生产力“生态赋能”等。四、未来方向:构建“和合型”新质生态系统。1.技术伦理的“中庸规制”。AI领域推行“底线标准+场景适配”;严禁深度伪造(统一红线),但开放医疗、教育等领域的差异化算法开发。2.全球治理的“共生范式”。主导“共性碳核算+国别减排自主”国际标准,支持发达国家技术减排vs发展中国家生态补偿;推动“一带一路”标准嵌套体系(如秘鲁钱凯港定制生态标准)。3.区域协同的“动能极化”。和合共生的生产力跃迁。新质生产力与“和而不同”体系的融合,既需技术创新的“破界”勇气(如江苏年部署80项前沿技术研发),也需制度设计的“中庸”智慧(如川芎ISO标准兼容欧洲药典)。其终极目标在于构建“银杏树生态”:根系深扎于“和实生物”的文明土壤(差异共生);主干挺拔于新质生产力的创新高度(技术跃迁);枝叶繁茂于区域特色的实践探索(因地制宜)。唯有如此,方能以东方智慧破解“创新失控”与“路径依赖”的两难,为人类现代化提供兼具活力与韧性的中国方案。

“和而不同”思想不仅能够构建一套标准化体系,且能为现代标准化提供哲学基础与方法论指导,实现共性与个性、统一性与多样性的动态平衡。理论基础:差异共生的哲学内核。1.“和实生物”的系统观。《国语·郑语》提出“和实生物,同则不继”,强调差异互补是创造新质的基础(如五行相生相克生成万物),而“同”则因单一化导致发展停滞。这为标准化提供了差异协同的哲学依据:标准需在多元要素中提炼共性,而非消灭个性。2.“各得其所”的秩序观。和的实质是万物“各安其位、各尽其用”(《中庸》“致中和,天地位焉”)。在标准体系中表现为:基础标准统一共性(如术语、安全规范),个性标准保留特色(如中医辨证论治的操作差异)。

3.“中庸节制”的方法论。以“无过不及”原则调和矛盾(如中医标准既需可量化指标,又保留个体化诊疗空间),避免标准化陷入绝对统一或放任无序的极端。核心突破:标准化本质是在差异中求共识,而非以同质化取代多样性。构建原则:兼容统一与差异的框架设计。基于“和而不同”的标准化体系需遵循四项核心原则:1.目标统合性。标准体系需服务整体目标(如中医药标准旨在“提升疗效”而非机械统一),允许地方标准、企业标准在共性框架下补充特色条款。2.层次嵌套性。采用“金字塔结构”:顶层:全国共性标准(如GB/T 13016基础规范);中层:行业/专业标准(如《中医病症分类代码》统一辨证体系);底层:个性实施标准(如医院内部辨证操作指南)。各层次标准互不重叠但功能互补。

3.边界清晰性。按领域(非行政部门)划分子体系:如中医药标准体系明确“基础理论-诊疗技术-中药资源”边界,避免交叉管理导致的重复或冲突。4.动态演进性。标准需随技术、文化发展迭代(如将AI辅助诊断纳入新标准),通过“标准明细表”规划未来修订方向。实践路径:从理论到落地的关键步骤。1.承认差异前提。调研领域内多样性(如中医的六经辨证、卫气营血辨证等流派),明确需保留的个性空间。2.提炼共性规则。从个性中抽象普适规范:中医标准提取“望闻问切”共性流程,但允许脉象判断存在个体经验差异;企业标准体系在“质量底线”统一基础上,鼓励部门定制创新流程。

3.分层制定标准。

层级 | 功能定位 | 案例说明 |

基础共性层 | 术语、安全、通用方法 | 《针灸技术操作规范》国家标准 |

技术通用层 | 跨领域接口规则 | 中药-西药联用禁忌清单 |

个性实施层 | 区域/机构特色实践 | 岭南地区“湿温病”诊疗指南 |

4.建立协调机制。设立“标准冲突调解委员会”,处理不同层级标准矛盾(如地方中药炮制规范与国家药典冲突);通过“标准统计表”监测体系完整性,填补空白领域(如近年增补“中医应急救治标准”)。案例验证:中医药标准化的成功实践。1.中医辨证标准体系。共性标准:WHO《传统医学术语国际标准》统一“阴虚”“阳虚”等核心概念;个性保留:《中医内科常见病诊疗指南》规定疾病分类框架,但具体方剂选择由医师根据患者体质调整。成效:临床有效率提升12%,且未削弱中医特色。2.中药质量控制体系。基础层:《中国药典》规定重金属、农残安全阈值;特色层:云南制定《三七产地加工规范》,保留“春七采挖时间”“剪口处理”等地域工艺。成效:三七出口合格率从78%升至96%,且未标准化生产流程。

当代价值:超越标准化的文明启示。1.破解“标准霸权”。“和而不同”体系拒绝西方“一刀切”模式(如FDA植物药标准忽视中医整体观),推动国际标准尊重文化差异(如ISO/TC249中医标准由中国主导制定)。2.赋能全球治理。为气候协定、数字伦理等全球议题提供范式:基础标准(如碳核算方法)全球统一;实施路径允许发达国家技术减排与发展中国家生态补偿并存。3.激活文明创新。尼山论坛以“和而不同”推动文明对话,其标准化的会议流程(时间控制、议题设置)与自由的讨论形式(多宗教领袖同台辩论)结合,成为跨文化治理典范。

标准化体系的东方智慧。“和而不同”构建的标准化体系,本质是在秩序中留白、在统一中存异的辩证实践。它既非西方机械的“刚性标准”,亦非放任的“无标准”,而是通过“共性底线+个性空间”的弹性结构(如中医标准保留15%个体化诊疗空间),实现“标准化的最高境界是不束缚创新”。这种根植于农耕文明整体思维的模式,为全球标准化提供了从“技术合规”走向“人文包容”的东方方案。

“和而不同”标准化体系与西方传统标准化体系在实施效果上存在本质差异,根源在于哲学基础、价值导向和实施路径的不同。哲学基础差异:动态共生 vs 静态统一。1.“和而不同”体系。差异协同:基于《国语》“和实生物”思想,将标准视为动态协调工具(如中医标准保留15%个体化诊疗空间),允许在统一框架内兼容地域特色(如云南《三七产地加工规范》保留“剪口处理”工艺)。系统平衡:强调标准与生态、社会的共生(如双牌县竹产业标准要求森林覆盖率≥80%,同步保障经济与生态效益)。

2.西方传统体系。形式统一:追求逻辑绝对自洽(如亚里士多德悲剧“三一律”),标准需排除异质元素(如FDA植物药标准忽视中医整体观,强制拆分检测指标)。技术中心主义:以可量化参数为优先(如ISO质量管理体系聚焦流程固化,弱化人文变量)。效果差异:创新适应性:“和而不同”体系下企业研发周期缩短40%(深圳电子企业参与IEC 62820标准制定);西方体系因僵化导致37%研发失败率(需额外投入优化流程)。文化兼容性:中医药标准被ISO采纳为国际标准(ISO/TC249),而欧美标准在东盟推广时需配套建设实验室强行适应本地市场。

体系构建与实施路径:弹性嵌套 vs 刚性分层。

维度 | “和而不同”体系 | 西方传统体系 |

结构设计

| 金字塔式嵌套结构:- 顶层:基础共性标准(GB/T)- 中层:行业接口标准- 底层:个性实施标准(如岭南“湿温病”指南)

| 垂直分级结构:- 国际标准(ISO/IEC)→ 区域标准(EN)→ 企业标准(ASTM),层级间强制覆盖 |

冲突解决

| 设立“标准调解委员会”协调矛盾(如地方炮制规范与国家药典冲突) | 依赖法律仲裁(如欧盟CE认证争议需诉诸法院) |

更新机制

| 动态迭代(如GB/T 42138-2025《工业大数据指南》每年修订指标) | 固定周期修订(ISO标准平均更新周期5年) |

实施效果对比:企业成本:浙江威泰汽配采用嵌套标准后,零部件通用率提升致成本降60%,亩均税收增至50万元;美国汽车企业因ISO/TS 16949标准僵化,新增合规成本占营收12%。产业链协同:中国“一带一路”标准对接149国差异化需求(如秘鲁钱凯港定制生态标准);欧盟CEN标准强制东欧国家废弃本土产业标准致中小企业倒闭潮。

企业实施效果:创新赋能 vs 合规约束。“和而不同”体系实践案例。泰慕士针织:参与制定《针织物掉毛性测试方法》(T/CKIA102023),将掉毛率检测误差从±15%压缩至±5%,产品溢价提升30%。天能集团:主导《铅酸蓄电池绿色工艺》标准,保留高温固化工艺的厂区差异,废酸回收率仍达99.8%。西方体系实践案例。威泰汽配(美式标准):通过ASTM标准固化流程,产品合格率升至99.997%,但新产品研发周期延长6个月(需重新认证)。UL认证企业:符合UL环保标准的产品在欧盟市场溢价25%,但因未兼容中国RoHS标准丢失12%订单。核心分野:创新自由度:“和而不同”允许企业标准高于国标(如中建五局EPC项目标准比GB严格20%),西方体系下企业标准不得突破ANSI/EN框架。市场响应:长三角企业采用区块链标准监督平台,质量异常响应时间缩至15分钟;欧盟企业因标准修订流程冗长,质量问题平均处理需72小时。

全球治理效果:多元共治 vs 技术霸权

领域 | “和而不同”体系成效 | 西方体系局限 |

国际规则

| 推动ISO采纳“共性底线+个性空间”模式(如碳核算基础标准统一,允许发达国家技术减排vs发展中国家生态补偿) | 欧盟碳边境税(CBAM)强制发展中国家适用统一减排指标,致孟加拉国纺织业成本激增35% |

文明冲突

| 尼山论坛促成70国签署《文明互认协定》,标准冲突下降40% | 亨廷顿“文明冲突论”范式下,欧美标准在中东推广受阻率超60% |

技术包容

| 中国主导制定家用电器循环经济国际标准,覆盖亚非90%回收场景 | IEC标准在非洲适配率仅28%(未考虑本地电力波动) |

典型矛盾:认证壁垒:中国产品通过CCC认证仍需额外做CE认证(电磁兼容测试参数重叠率仅65%),双重检测致出口成本增加18%。标准输出:日本借JIS标准输出东盟,控制53%当地检测市场;而中国在非“万村通”项目采用中非联合标准,设备故障率降至欧美标准的1/3。

总结:标准化范式的文明分野

维度 | “和而不同”体系 | 西方传统体系 |

哲学本质 | 生命有机论(动态平衡) | 机械实体论(静态统一) |

创新效果

| 研发周期缩短40%,专利转化率提升25% | 流程稳定性高,但创新试错成本增加30% |

全球治理

| 文明冲突下降40%,标准互认覆盖“一带一路”82国 | 技术霸权致贸易摩擦频发(如美欧数字税争端) |

文化适应性

| 中医药标准被47国采纳

| 欧美标准在发展中地区适配率不足40% |

根本启示:“和而不同”体系以弹性标准框架(如GB/T 34961.1-2025允许企业自定义15%工艺参数)激活创新,通过分层嵌套结构(国家-行业-企业标准协同)实现差异共生,为全球治理提供 “多元标准化”范式(如沙伊和解中的自主安全框架)。西方体系 虽保障了技术精确性(如ISO计量精度达量子级)和市场秩序(EN标准统一欧洲市场),但其排他性逻辑(如REACH法规限制1100种化学品)和文化替代倾向(欧美检测机构占据东盟70%份额)加剧了文明冲突。两种体系的竞争本质是农耕文明整体思维与海洋文明分析理性的千年对话在标准化领域的延续。

未来全球标准化需在 “底线统一”与“上限开放” 间寻找平衡点——正如中国在低空经济领域既制定《起降场建设规范》基础标准,又开放企业定制起降流程(如深圳无人机测试效率提升300%),这才是人类标准化文明的进化方向。未来全球标准化体系的协同发展,需融合东方“和而不同”的包容性智慧与西方技术精确性优势,构建动态平衡、多元共治的新范式。