近日,Distinct Healthcare Holdings Limited(简称“卓正医疗”)更新招股书。早在2024年5月,卓正医疗便首次向港交所递表,但最终以“失效”告终。公开资料显示,卓正医疗成立于2012年,是一家定位于中高端医疗服务市场的私立医疗机构。服务范围涵盖儿科、齿科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科及外科、妇科及内科等多专科领域。目前已经在中国各地拥有及经营20家医疗服务机构,包括18家诊所和两家医院。公司建立了覆盖中国部分经济最发达城市的网络,包括深圳、广州、北京、成都、苏州、长沙、上海、重庆、杭州及武汉。弗若斯特沙利文的资料显示,私立中高端医疗服务市场的总收入由2019年的人民币1782亿元增长到2023年的人民币3615亿元,复合年增长率为19.3%,预计2023年至2028年将继续以14.8%的复合年增长率增长,到2028年达到人民币7221亿元。

卓正医疗在中高端综合医疗服务机构集团中排名第一。按2023年付费患者就诊人次及收入计算,在中国所有私立中高端综合医疗服务机构集团中分别排名第二及第三。业绩表现上,卓正医疗在2022至2024年,公司收入分别约为人民币4.73亿元、6.9亿元、9.59亿元;毛利分别约为人民币0.44亿元、1.34亿元、2.26亿元;净利润分别约为人民币-2.22亿元、-3.53亿元、0.8亿元。近三年来,卓正医疗毛利率分别约为9.29%、19.34%、23.58%;净利率分别为-46.82%、-51.16%、8.37%。就是这样颇具规模且定位于中高端市场的企业,毛利率却并不高。2024年,卓正医疗扭亏为盈,主要是经营效率提高以及就诊人数增加而产生的规模效应。截至2024年12月31日,卓正医疗账上现金3.08亿,经营活动现金流为1.71亿。据不完全统计,近两年已有7家民营医院递表港交所,包括卓正医疗、佰泽医疗、明基医院、树兰医疗、陆道培、爱维艾夫、马泷齿科。截至目前,仅佰泽医疗、明基医院还在递表有效期内,其中明基医院已通过备案,其余四家均递表失效,三家已终止备案。

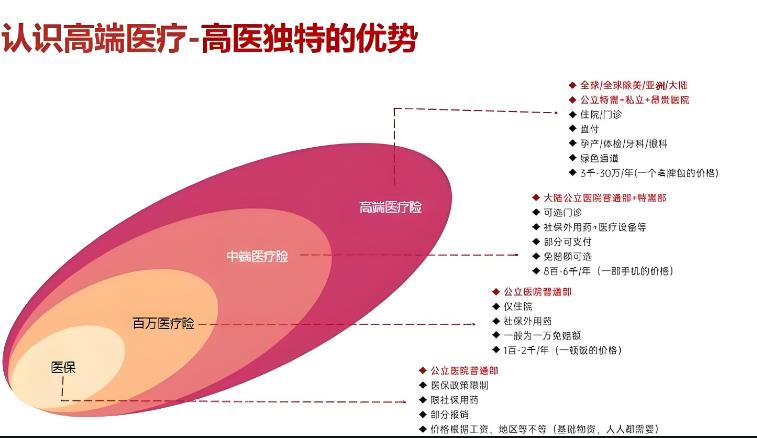

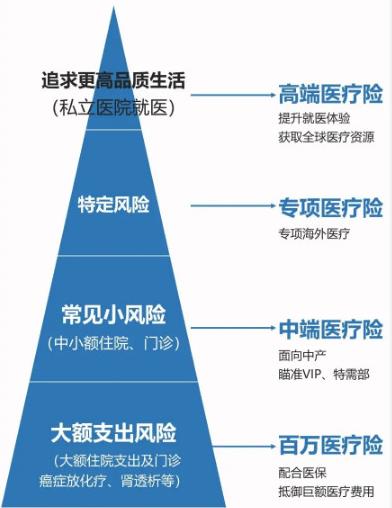

近日众安在线推出的中高端医疗险产品在上市首日便创下销售超500万元的亮眼成绩,成为保险市场的一大亮点。这一成绩不仅彰显了众安在健康险领域的创新实力,也反映了市场对中高端医疗险的强烈需求。中金公司发布研究报告,维持众安在线“跑赢行业”评级,并对其健康险业务的发展前景表示看好。众安在线凭借科技赋能,在2024年实现了总赔付超177亿元的突破,践行了“有速度更要有温度”的服务理念,进一步巩固了其在保险科技领域的领先地位。高端医疗保险能满足财富人士的个性化需求,其保费自然也不便宜,如一款“尊荣岁月”的年保费就根据保额的不同,每年保费从6000元到3.6万元不等,且交了一年的保费,如果没有发生赔付,这部分保费就无法再拿回。而市场上普通的医疗险则价格相对便宜,往往只要数百元。

最近有机会走访了虹桥医学中心(医疗服务中心),对目前我国的以慢病管理为核心的医疗服务公司的内容有一定的了解。新质生产力驱动下的高端医疗必须找到技术革命与产业升级的交汇点。新质生产力是以技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级为核心特征的先进生产力形态,其核心在于通过数字化、智能化、绿色化等技术手段实现全要素生产率的跃升。高端医疗是指以先进技术、优质服务和精准管理为核心,满足患者高层次医疗需求的医疗服务体系。其核心特征包括高科技:如基因编辑、精准放疗、人工智能辅助诊断等前沿技术的应用。高效能:通过优化资源配置和流程管理,提升诊疗效率。高质量:以患者为中心,提供个性化、全生命周期的健康管理服务。中国高端医疗在政策支持和市场需求的双重驱动下取得了显著进展。例如国家医学中心和国家区域医疗中心的建设推动了优质医疗资源的扩容与下沉。然而,高端医疗仍面临挑战如技术瓶颈:部分高端医疗设备依赖进口,关键核心技术尚未完全突破。资源分布不均:优质医疗资源集中在一线城市,县域和基层医疗水平亟待提升。服务标准化不足:医疗服务流程不规范、信息共享不畅等问题影响了患者体验。

在医疗领域,新质生产力这一概念被赋予更深刻的实践意义:高端医疗的本质是通过前沿技术突破,重塑诊疗模式、优化资源配置、提升服务效能。例如,人工智能辅助诊断、基因编辑技术、精准放疗设备等,均是新质生产力在医疗领域的典型体现。新质生产力的三大特征——高科技、高效能、高质量——与高端医疗的发展目标高度契合,有很强的适配性。例如,生物制药技术的突破(如免疫疗法、细胞治疗)解决了传统药物研发周期长、成本高的痛点;而大数据与人工智能的融合,则实现了从“经验医学”向“数据驱动医学”的转型,显著提升了诊疗效率。

在医疗领域,新质生产力这一概念被赋予更深刻的实践意义:高端医疗的本质是通过前沿技术突破,重塑诊疗模式、优化资源配置、提升服务效能。例如,人工智能辅助诊断、基因编辑技术、精准放疗设备等,均是新质生产力在医疗领域的典型体现。新质生产力的三大特征——高科技、高效能、高质量——与高端医疗的发展目标高度契合,有很强的适配性。例如,生物制药技术的突破(如免疫疗法、细胞治疗)解决了传统药物研发周期长、成本高的痛点;而大数据与人工智能的融合,则实现了从“经验医学”向“数据驱动医学”的转型,显著提升了诊疗效率。

新质生产力在高端医疗中的实践路径。1.精准医疗的革新,从“千人一方”到“因人而异”。精准诊疗技术:如在线自适应放疗(Online ART)通过高精度影像设备实时调整放疗计划,将靶区剂量误差控制在毫米级,极大降低了正常组织损伤风险。南华大学附属第一医院采用联影医疗的uRT-Linac 506c设备,实现了湘南地区首例精准放疗,显著提升肿瘤控制率。基因与细胞治疗:CRISPR基因编辑技术的突破为遗传病、癌症治疗提供了新路径;CAR-T细胞疗法则通过改造患者自身免疫细胞实现精准抗癌,成为白血病治疗的重要突破。2.智能服务体系的构建,数据驱动与全流程管理。数据要素的价值释放:医疗数据孤岛的打破是提升服务效率的关键。例如,康策医院CRM系统通过整合HIS、LIS、EMR等系统数据,构建患者全生命周期管理平台,优化了诊前预约、诊中治疗、诊后随访的全流程服务。AI赋能临床决策:AI辅助诊断系统(如超声影像智能分析、病理切片识别)将医生从重复性工作中解放,提升诊断准确率。冰晶智能的智能化ICE成像平台将超声图像分辨率提高10倍以上,显著缩短医生学习曲线。

3.高端装备与材料的国产化突破。科学仪器与核心零部件:国产测序仪(如华大智造、齐碳科技)的崛起打破了海外垄断,降低了基因检测成本;密尔医疗的激光微创核心部件则推动了国产手术设备的升级。医用新材料:美创医疗的植入级ePTFE材料、青昀新材的闪蒸纺超材料等,从源头上提升了医疗器械的性能与安全性,加速了国产替代进程。挑战与应对策略。尽管新质生产力为高端医疗注入活力,但行业仍面临多重瓶颈。供应链依赖与“卡脖子”难题:如生物医药上游的培养基、纯化填料90%依赖进口,高端设备的核心技术受制于人。数据共享与隐私保护的矛盾:医疗数据的要素化需在合规框架下推进,需建立统一的数据治理标准(如国家医保医疗公共数据互通共享平台)。产学研医协同不足:临床医生与科研机构的脱节导致成果转化率低,需构建“医工交叉”平台,激发医生参与创新的积极性。

中国高端医疗产业近年来发展迅猛,市场规模突破千亿元,国产替代进程加速,但与美国、日本等发达国家相比,仍存在显著差距。这种差距不仅体现在核心技术、产业链完整度、成果转化效率等方面,更涉及制度设计、人才培养和国际竞争力等深层次问题。核心技术差距:从“卡脖子”到自主创新。1.高端设备与材料的依赖。关键设备进口依赖:ECMO(体外膜肺氧合)、高场磁共振设备(7.0T及以上)等高端设备仍依赖进口,生物制药上游的培养基、纯化填料等90%需进口。材料技术滞后:如人工关节用高性能陶瓷材料、血管介入镍钛合金等关键材料尚未完全突破,制约国产设备性能提升。2.技术创新能力不足。研发投入与产出失衡:2023年中国医疗卫生领域专利申请量占全球67%,但转化率仅为2%-5%,远低于发达国家水平。细分领域差距显著:在心脏电生理、癌症精准放疗等高端领域,国际巨头(如强生、美敦力)占据80%以上市场份额,国内企业仅在局部领域实现突破(如惠泰医疗的微导管产品)。

产业链短板:从“单点突破”到全链条协同。1.供应链稳定性不足。精密制造能力薄弱:高端医疗设备依赖进口精密传感器、光学元件等核心部件,国产替代面临工艺精度和可靠性挑战。产业集群协同不足:尽管广深已形成“一小时供应圈”,但跨区域产业链协同仍待加强,部分企业面临零部件供应延迟问题。2.临床应用与产业化的脱节。医工交叉机制不完善:医疗机构与企业的需求对接不足,导致部分研发成果脱离临床实际需求。例如,国产ECMO虽已获批,但临床验证周期长、推广难度大。标准化与成果转化:从“实验室”到“临床一线”。1.标准化体系不健全。数据互联互通障碍:电子病历、影像数据标准不统一,跨机构数据共享困难,制约AI辅助诊断等技术应用。服务流程缺乏规范:基层医疗机构诊疗流程差异大,患者体验参差不齐,影响分级诊疗推进。2.成果转化效率低下。政策支持需细化:专利转化需更多制度保障,如明确研发团队分成比例、简化审批流程。惠泰医疗戴振华指出,需“宏观定方向、微观定考核、中间解决研发人员后顾之忧”。

人才培养与国际化:从“追赶者”到“领跑者”。1.医学人才结构性短缺。基层人才匮乏:2023年中国每万人口全科医生仅3.99人,基层医生技术水平与职业发展路径受限。复合型人才不足:高端医疗装备研发需跨学科人才(医学+工程+材料),国内高校交叉学科培养机制尚不成熟。2.国际化竞争力待提升。品牌与渠道短板:国产设备在国际市场多以低价竞争为主,品牌认可度低。惠泰医疗提出“三步走”战略(国内领先→技术出海→全球布局),但需突破国际认证壁垒。国际标准参与度低:中国在ISO、IEC等国际标准制定中话语权不足,影响技术输出。通常举措1.强化核心技术攻关。聚焦“卡脖子”领域:重点突破ECMO、高场磁共振、基因编辑工具等关键技术,建立“揭榜挂帅”机制,鼓励企业联合科研院所攻坚。推动材料创新:支持生物材料、纳米材料等基础研究,如深圳国创中心攻关人工关节陶瓷材料。2.优化产业生态。完善医工交叉平台:建立“临床需求—研发—生产”闭环。构建韧性供应链:依托珠三角电子制造优势,提升精密部件自给率。3.加速标准化与成果转化。4.培育国际化竞争力。5.深化政策与制度创新。强化顶层设计:落实《医疗装备产业发展规划(2021-2025)》,加大财政补贴与税收优惠,如深圳对创新医疗器械企业最高补助500万元。完善基层医疗体系:通过紧密型医共体、AI辅助诊断提升基层服务能力,解决“向上转诊易、向下转诊难”问题。

中国高端医疗与标准化建设是从资源整合到高质量发展的路径探索。中国高端医疗的崛起与标准化建设的推进,是医疗体系现代化进程中的两大核心命题。当前中国医疗体系在快速发展的同时,仍面临资源分布不均、核心技术依赖进口、标准化体系不完善等挑战。标准化建设不仅是提升医疗服务质量的关键抓手,更是推动高端医疗技术国产化、实现医疗资源均衡布局的重要支撑。中国高端医疗的现状与标准化需求。如果拔高来说:高端医疗以前沿技术、精准服务、全周期管理为核心,涵盖肿瘤精准治疗、基因编辑、AI辅助诊疗等领域。其发展依赖三大要素:技术突破:如ECMO(体外膜肺氧合)、高场磁共振设备等高端装备的应用;数据驱动:医疗数据的标准化与互联互通是智慧医疗的基础;服务协同:国家区域医疗中心建设推动优质资源下沉,例如云南省通过引入北大肿瘤医院技术,填补了300多项省域医疗技术空白。标准化建设的迫切性在于数据孤岛问题:电子病历、影像数据格式不统一,阻碍AI辅助诊断等技术的大规模应用。设备与服务质量差异:基层医疗机构诊疗流程缺乏规范,导致患者体验参差不齐。国产替代瓶颈:高端医疗设备90%的核心材料(如人工关节陶瓷、ECMO膜肺)依赖进口,标准化生产体系尚未完善。

中国高端医疗与标准化建设是从资源整合到高质量发展的路径探索。中国高端医疗的崛起与标准化建设的推进,是医疗体系现代化进程中的两大核心命题。当前中国医疗体系在快速发展的同时,仍面临资源分布不均、核心技术依赖进口、标准化体系不完善等挑战。标准化建设不仅是提升医疗服务质量的关键抓手,更是推动高端医疗技术国产化、实现医疗资源均衡布局的重要支撑。中国高端医疗的现状与标准化需求。如果拔高来说:高端医疗以前沿技术、精准服务、全周期管理为核心,涵盖肿瘤精准治疗、基因编辑、AI辅助诊疗等领域。其发展依赖三大要素:技术突破:如ECMO(体外膜肺氧合)、高场磁共振设备等高端装备的应用;数据驱动:医疗数据的标准化与互联互通是智慧医疗的基础;服务协同:国家区域医疗中心建设推动优质资源下沉,例如云南省通过引入北大肿瘤医院技术,填补了300多项省域医疗技术空白。标准化建设的迫切性在于数据孤岛问题:电子病历、影像数据格式不统一,阻碍AI辅助诊断等技术的大规模应用。设备与服务质量差异:基层医疗机构诊疗流程缺乏规范,导致患者体验参差不齐。国产替代瓶颈:高端医疗设备90%的核心材料(如人工关节陶瓷、ECMO膜肺)依赖进口,标准化生产体系尚未完善。

标准化建设对高端医疗的赋能作用。1.技术标准:推动国产替代与技术创新。设备标准化:通过统一技术标准,加速国产高端装备的研发与应用。例如,深圳迈瑞的超声设备已跻身全球50强,但ECMO等设备仍需突破核心技术。数据互通:浙江大学团队与山西长治医学院合作,构建肺癌诊疗的智能决策系统,依托标准化专病数据库提升诊疗效率。2.服务标准:优化资源配置与患者体验。分级诊疗体系:通过紧密型医共体建设,实现三甲医院与基层机构的协同。例如,厦门市划拨核心地块支持复旦大学附属中山医院分院建设,推动技术平移。流程规范化:统一诊疗路径与质控标准,减少基层医疗的操作差异。山东提出“大病不出省”目标,通过建设国家级临床研究中心提升区域诊疗能力。3.管理标准:平衡薪酬与人才流动。绩效改革:当前三级医院医护绩效工资是基层的2-3倍,导致人才向大城市集中。通过调整考核权重(如基层公卫服务占比),可缓解“马太效应”。跨区域协作:国家医学中心通过专家带教、远程会诊等方式,将1400余项技术下沉至中西部,减少跨省就医需求。

挑战与瓶颈:标准化与高端医疗的协同困境。1.技术与产业短板。核心部件依赖:ECMO膜肺、基因测序仪等设备仍受制于海外供应链,国产化率不足10%。标准滞后于技术:现有医疗标准更新缓慢,难以匹配AI、5G等新技术的应用场景。2.政策与机制障碍。数据共享与隐私矛盾:医疗数据跨机构调用缺乏统一的法律框架,制约大数据应用潜力。审批与转化低效:创新医疗器械审批周期长,专利转化率仅2%-5%,远低于发达国家。3.区域与层级差异。 资源分布失衡:优质医疗资源集中于一线城市,县域医疗机构设备陈旧、人才短缺。薪酬激励不足:基层医生收入低、职业发展受限,加剧“向上流动”趋势。

突破路径:标准化与高端医疗的协同策略。1.强化顶层设计与技术攻坚。制定国家医疗标准体系:参考国际HL7标准,建立覆盖数据、设备、服务的标准化框架。突破“卡脖子”技术:通过“揭榜挂帅”机制攻关ECMO、高场磁共振等装备,提升产业链自主可控性。2.推动数据标准化与智慧医疗。构建专病数据库:如山西长治医学院的肺癌数据库,为临床研究提供结构化数据支持。AI赋能基层:通过标准化AI辅助诊断工具(如超声影像分析),缩短基层医生学习曲线,弥补技术差距。3.优化资源配置与激励机制。区域医疗中心建设:复制“山东模式”,在各省打造国家级专科中心,实现95%大病省内解决。薪酬改革:提高基层绩效工资中公共卫生服务的权重,吸引人才下沉。4.完善政策与产业生态。加速审批制度改革:简化创新医疗器械审批流程,对国际已认证产品实行快速通道。医工交叉创新:鼓励医院、高校与企业共建研发平台。

未来展望:标准化引领的高端医疗新生态。1.技术融合趋势。“医疗+AI”深度应用:生成式AI助力药物研发与个性化治疗,标准化数据平台将成核心基础设施。国产装备全球化:通过对接国际标准(如IMDRF),推动国产高端设备出口,参与全球竞争。2.服务模式创新。全域健康管理:依托标准化慢病数据库,实现从治疗向预防的转型。例如,高血压、糖尿病患者的全周期数据跟踪。医疗旅游与康养结合:山东、云南等省通过区域医疗中心建设,吸引全国患者,带动产业链延伸。3.制度保障升级。医保支付协同:将标准化诊疗路径与DRG(按病种付费)结合,控制成本并提升质量。绿色通道常态化:商业保险与公立医院合作,为患者提供专家手术安排、海外就医等标准化VIP服务。

中国高端医疗与国际先进水平差距本质上是系统性差距,需在技术、产业、制度、人才等多维度协同发力。未来5-10年是中国缩小差距的关键窗口期:通过核心技术突破、产业链韧性提升、标准化体系完善,辅以国际化战略,正如惠泰医疗戴振华所言,“差距缩小只是时间问题”,而这一进程的加速,需要政府、企业、医疗机构与社会各界的共同投入与智慧。需要新质生产力与医疗健康的深度融合。“医疗+AI”的无限可能:生成式AI在药物研发(如靶点发现、分子设计)、个性化治疗方案制定中的应用将加速普及,推动“数字医生”成为临床标配。跨界融合的新业态:中医药与物联网、可穿戴设备的结合(如智能脉诊仪)、康养旅游与精准健康管理的联动,将催生“预防—治疗—康复”一体化的服务模式。绿色医疗与可持续发展:通过生态种植中药材、推广可降解医用材料,实现医疗产业的低碳转型,呼应新质生产力的绿色化本质。

新质生产力不仅是技术革命的产物,更是医疗行业迈向高质量发展的核心引擎。从精准放疗到基因编辑,从数据驱动到智能服务,每一次技术突破都在重塑医疗行业的价值链。未来,唯有通过制度创新、技术协同与生态重构,才能将新质生产力的潜能转化为普惠大众的健康福祉,最终实现“健康中国”的战略愿景。中国高端医疗与标准化建设的协同发展,是破解资源失衡、技术依赖与服务质量差异的系统性工程。未来,需以数据标准化为基石、技术国产化为突破、服务均等化为目标,构建“技术—标准—产业”闭环。正如山东提出的“大病不出省”愿景所示,唯有通过政策创新、生态优化与国际接轨,方能实现从“跟跑”到“领跑”的跨越,为“健康中国”注入持久动力。