有机会与品洁口腔的领导周总交流,他还是对我们目前的牙周健康表示担忧,想策划一场大型活动,问我能否高举新质生产力的旗帜来推进牙周健康在大健康体系中的关键作用。我谈谈自己的看法。牙周健康作为口腔健康的核心组成部分,不仅是口腔局部健康的基石,更是全身健康的重要枢纽。近年研究揭示,牙周病与心血管疾病、糖尿病、呼吸系统疾病、妊娠并发症、认知功能衰退等全身性疾病存在显著关联,其作用机制复杂且影响深远。新质生产力是科技进步与产业升级深度融合的产物,其核心在于通过数字化、智能化手段优化资源配置,提升服务效率与质量。在口腔医学领域,新质生产力正通过技术创新和服务模式变革,重塑牙周健康管理的全流程。所以新质生产力是口腔医疗领域的革命性突破。

牙周病是成年人牙齿丧失的首要原因,我国牙周健康率不足10%,其危害远超口腔范畴。研究表明,牙周致病菌可通过血液循环引发糖尿病、心血管疾病甚至阿尔茨海默症。例如,糖尿病患者若未控制牙周炎,血糖波动风险增加40%,而牙周炎患者的认知障碍风险较常人高出21%。传统牙周健康管理面临两大痛点:早期诊断率低与治疗依从性差。新质生产力为解决这些问题提供了新路径:1.智能检测设备:如数字化牙周探针可实时记录探诊深度、出血指数,结合云端数据分析生成动态风险图谱。2.居家监测工具:智能牙刷内置传感器可监测刷牙力度、覆盖范围,并通过APP反馈菌斑清除效果,提升日常护理科学性。3.远程诊疗平台:结合5G技术,医生可远程指导患者进行牙周维护,尤其惠及老年和偏远地区人群。

生态位理论是重新定义牙周健康管理范式。中国科学院昆明动物研究所的最新研究揭示了牙龈菌群生态位的独特性,指出牙周健康不仅取决于牙龈宽度,更与菌群平衡密切相关。这一发现颠覆了传统“机械清洁至上”的理念,强调生态调控的重要性。例如,过度洗牙可能破坏菌群稳态,类似森林“皆伐”导致生态失衡,而精准调控特定菌种(如牙龈卟啉单胞菌)或成为未来治疗方向。在此背景下,新质生产力推动的微生物组干预技术崭露头角:靶向抑菌材料:纳米载药系统可定向抑制致病菌,同时保护共生菌群。益生菌疗法:针对口腔菌群设计的益生菌制剂已进入临床试验阶段,用于恢复牙龈生态位平衡。基因编辑技术:CRISPR技术被探索用于编辑口腔微生物基因功能,从根源阻断致病通路。

牙周病是全身系统性疾病的“隐形推手”。牙周病由细菌感染引发慢性炎症,其致病菌及炎症介质可通过血液循环扩散至全身,形成系统性影响:1.心血管系统。牙周致病菌(如牙龈卟啉单胞菌)进入血液后,可附着于血管壁,促进动脉粥样硬化斑块形成,增加心肌梗死和脑卒中风险。最新研究证实,牙龈卟啉单胞菌可直接迁移至心脏组织,加剧心房纤维化,显著提高房颤发生率。2.代谢性疾病。牙周炎与糖尿病呈双向关系:糖尿病患者牙周炎患病率更高,而牙周炎会加重胰岛素抵抗,使血糖控制难度增加40%以上。3.神经系统。牙周致病菌通过血脑屏障可能引发神经炎症,长期缺牙或口腔卫生差者患阿尔茨海默症的风险增加21%-65%。4.妊娠健康。牙周炎孕妇早产和低体重儿风险显著升高,因炎症介质可能穿透胎盘屏障干扰胎儿发育。

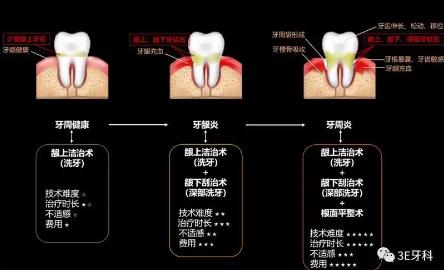

牙周健康维护的“三重防线”作用。1.预防疾病扩散。定期洁牙(龈上洁治、龈下刮治)可清除牙菌斑和牙结石,减少致病菌入血风险。研究表明,规范牙周治疗后,90%以上患者的牙龈出血和肿胀症状显著改善,系统性炎症标志物(如C反应蛋白)水平下降。2.阻断恶性循环。牙周治疗通过控制炎症反应,改善糖尿病患者的血糖稳定性,降低心血管事件发生率。例如,牙周翻瓣术和激光治疗可精准清除感染组织,促进牙周再生,恢复牙齿稳固性。3.促进全身健康管理。牙周健康监测可作为慢性病预警指标。例如,牙龈出血常为糖尿病失控的早期信号,而牙周袋深度增加可能提示免疫系统功能异常。

牙周健康的公共健康价值。1.降低医疗成本。牙周病早期治疗费用仅为晚期治疗的1/10,且可减少因并发症产生的全身性疾病医疗支出。例如,美国研究显示,牙周治疗使糖尿病患者年均住院费用降低40%。2.提升生活质量。健康牙周组织保障咀嚼功能,避免因牙齿缺失导致的营养不良,尤其对老年人认知功能保护至关重要。3.社会健康促进。社区牙周筛查项目可联动慢性病管理,如中国“爱牙工程”通过AI辅助筛查,将牙周健康率纳入区域健康评估体系,推动“口腔-全身”一体化健康管理模式。

未来一定是构建“预防-诊疗-康复”全周期体系。新质生产力的深度应用将推动牙周健康管理向三方面演进:1.预防前置化:通过可穿戴设备实时监测唾液生物标志物(如IL-1β、MMP-8),结合AI预测模型实现疾病超早期预警。2.治疗精准化:基于患者菌群特征的个性化治疗方案将成为标准,3D打印生物支架与干细胞技术结合,实现牙周组织再生。3.服务普惠化:公益项目如“种牙补贴”和社区筛查,借助数字化平台扩大覆盖人群,缩小城乡健康差距。从治疗到生态调控。1.微生物组精准干预。基于牙龈菌群生态位理论,研发靶向抑制致病菌(如牙龈卟啉单胞菌)的益生菌制剂或CRISPR基因编辑技术,替代传统抗生素的广谱杀菌模式。2.智能健康管理工具。智能牙刷与唾液检测设备可实时监测牙周炎标志物(如MMP-8),结合AI预测模型实现个性化护理方案。3.政策与教育并进。将牙周健康纳入国家慢性病防治规划,强化公众对“刷牙即护心”的认知。例如,日本已将牙周检查纳入年度体检项目,降低心血管事件发生率。

新质生产力下我们的医疗器械企业在牙周健康领域的战略定位与技术突破方向。牙周健康管理链条涉及预防、诊断、治疗和康复全环节,医疗器械企业可通过技术创新、产品矩阵优化和生态协同,在关键环节发挥核心作用:技术研发:瞄准临床痛点与未来趋势。1.精准诊断器械的国产替代。 智能牙周探针:开发集成压力传感器和AI算法的电子探针(如对标美国Florida探针),实时记录探诊深度、出血指数,并通过云端生成动态牙周图表,解决传统手动探针主观性强、数据难留存的问题。便携式唾液检测设备:检测牙周炎标志物(如MMP-8、IL-1β),联合血糖、炎症因子等全身指标,实现5分钟内快速筛查,适用于基层医疗机构和社区筛查场景。

2.微创治疗设备的创新迭代。高频超声骨刀:优化传统超声洁牙机频率(如提升至30-36kHz),结合纳米涂层刀头,实现龈下结石清除率提升20%,同时减少牙骨质损伤。光动力治疗系统:研发特定波长(如660nm)的激光设备,配合光敏剂靶向杀灭牙周致病菌(如牙龈卟啉单胞菌),保留有益菌群,避免抗生素滥用导致的菌群失衡。3.再生医学材料与器械开发。3D打印生物支架:开发含rhPDGF(重组人血小板衍生生长因子)的胶原/羟基磷灰石复合支架,通过个性化骨缺损修复方案提升牙槽骨再生效率。干细胞递送系统:设计可降解微针贴片搭载牙周膜干细胞,实现微创植入和定向分化,解决传统手术创伤大、成本高的问题。

产业链整合:构建产学研医协同生态。1.产学研合作模式。联合实验室建设:与高校合作建立“牙周微生物组研究中心”,开发基于菌群代谢产物的诊断试剂盒(如检测丁酸浓度判断生态失衡程度)。临床验证闭环:与华西口腔医院、北大口腔等顶尖机构合作开展多中心临床试验,加速产品注册(如NMPA三类证审批周期缩短30%)。2.供应链智能化升级。精密加工技术:引入五轴联动数控机床加工种植体表面微孔结构(孔径50-200μm),提升骨结合率,替代进口Straumann种植体。数字化质控体系:在牙周刮治器生产线上部署机器视觉检测系统,确保刃口锐利度误差≤5μm,达到国际标准(如ISO 13485认证)。

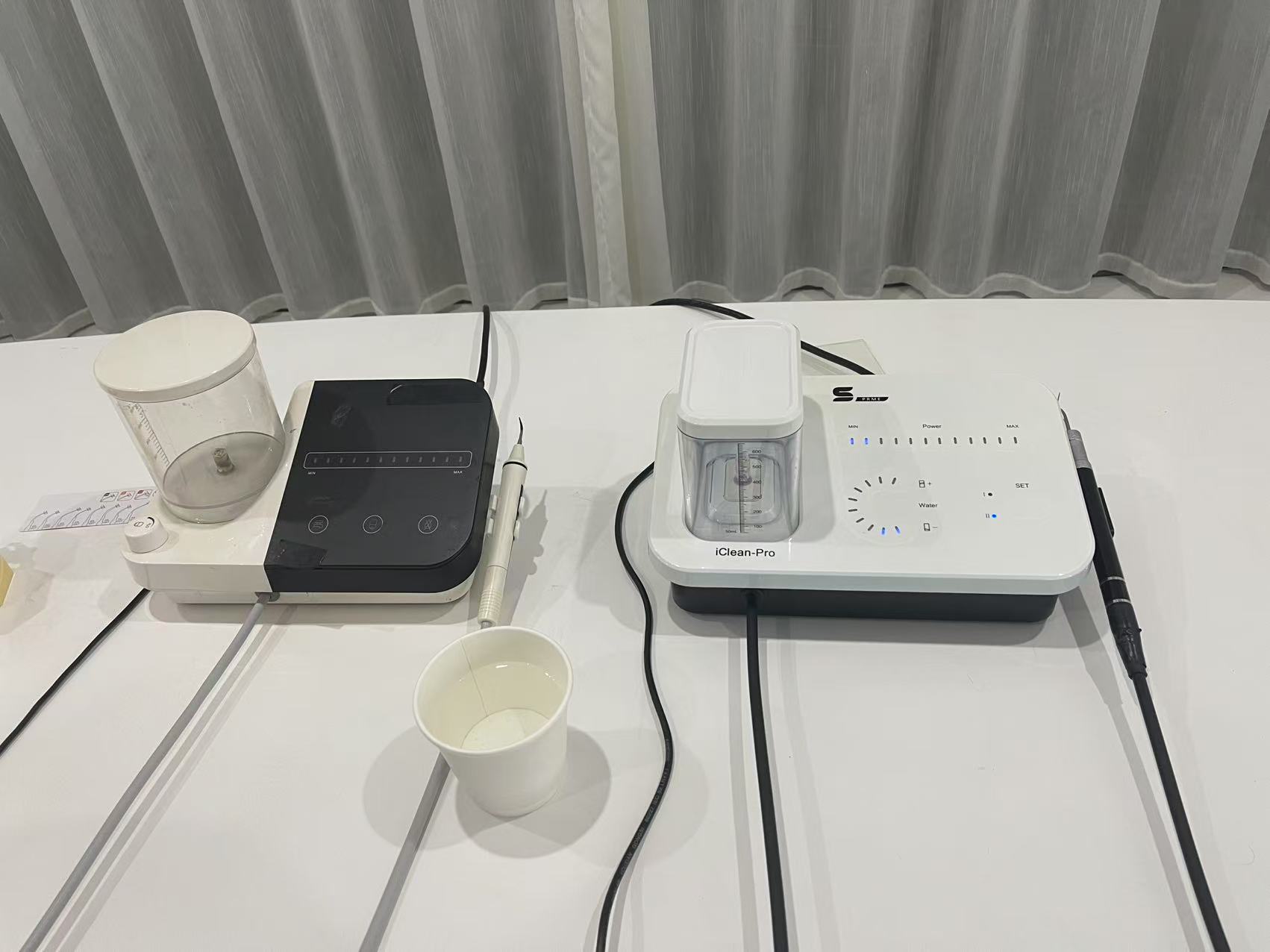

市场策略:差异化竞争与政策红利捕捉。1.产品矩阵分层设计。高端市场:对标瑞士EMS的Vector治疗系统,推出磁致伸缩牙周治疗仪,主打无痛舒适化治疗,定价策略参考进口设备70%。基层市场:开发低成本菌斑染色仪(单片检测成本<1元),配合社区卫生服务中心的早筛项目,通过耗材销售实现持续盈利。2.政策导向布局。医疗新基建对接:针对国家“千县工程”医疗设备配置清单,将牙周综合治疗台纳入县级医院升级采购目录。医保支付创新:推动牙周基础治疗(如龈下刮治)纳入DRG付费试点,通过临床路径标准化提升治疗渗透率。

社会责任:健康普惠与行业标准引领。1.基层医疗能力建设。捐赠智能牙周筛查设备至乡镇卫生院,联合中华口腔医学会开展远程培训,提升基层医生探诊技术合格率至90%以上。开发多语言版牙周健康管理APP(含维吾尔语、藏语),通过刷牙指导视频降低少数民族地区牙周病发病率。2.行业标准制定参与。如主导起草《牙周治疗器械智能化评价标准》,定义设备数据采集精度、算法有效性等关键指标。推动牙周再生材料生物相容性测试方法创新,建立比国际标准ISO 10993更严格的本土化评价体系。

牙周健康标准化体系的构建及其重要。牙周健康标准化体系的建立需整合临床实践、科研证据和公共卫生需求,覆盖检查评估、诊断分级、治疗流程、预防维护等全链条。标准化体系的核心框架。1.基础数据采集与病史管理。包括患者全身健康状况、用药史、遗传因素等系统性信息采集,以评估牙周病的风险因素(如糖尿病、吸烟等)。中华口腔医学会发布的《牙周基本检查评估规范》明确要求记录患者病史及系统性疾病,作为个性化诊疗的基础。2.检查与评估工具标准化。 检查器械:采用统一的手动探针(如WHO探针、UNC-15)或电子探针(如Florida探针),确保测量精度。指标量化:通过菌斑指数(PLI)、简化牙石指数(CI-S)等量化评估口腔卫生状况,例如菌斑覆盖面积分为0-5级,牙石分布分为0-3级。 牙周袋深度与骨吸收测量:利用牙周探诊和X光片评估牙周袋深度(正常≤3mm)及牙槽骨吸收程度,作为分期依据。

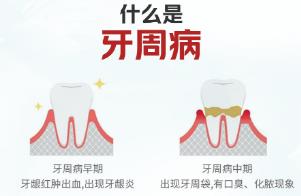

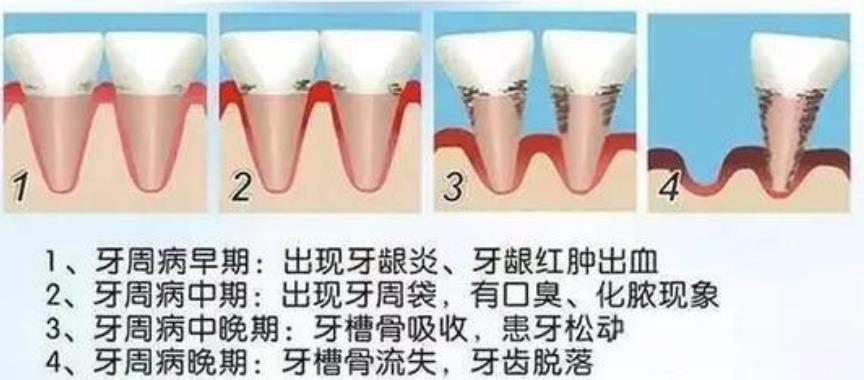

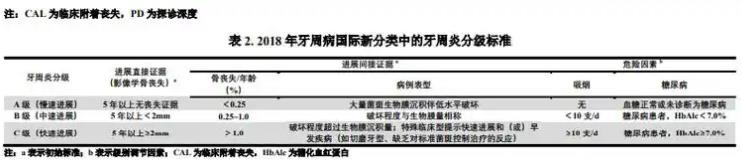

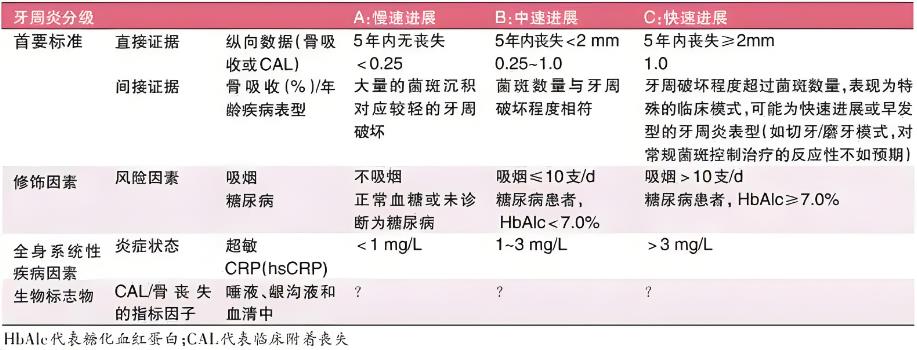

3.诊断与分期的统一标准。根据国际通行的分期系统,将牙周病分为四期:I期(牙龈炎):仅牙龈红肿、出血,无骨吸收;II期(轻度牙周炎):轻度骨吸收,牙周袋深度4-5mm;III期(中度牙周炎):明显骨吸收,牙齿松动;IV期(重度牙周炎):严重骨吸收伴牙齿脱落风险。关键标准制定与实施。1.临床检查操作规范。牙龈评估:记录颜色(正常为粉红色)、形态(是否肿胀或退缩)、质地(松软或坚韧)及角化龈宽度。菌斑与牙石管理:通过菌斑显示剂染色法或探诊法,标准化菌斑和牙石的检测流程,并分析滞留因素(如食物嵌塞、修复体缺陷)。2.治疗路径的规范化。非手术治疗:包括洁治、根面平整、激光治疗等,需明确适应症及操作步骤(如超声波洁牙机的使用规范)。手术治疗:如牙周翻瓣术、植骨术等,需结合影像学评估制定精准方案,术后定期复查以监测骨再生效果。

3.预防与维护标准。日常护理:推荐使用巴氏刷牙法、牙线及漱口水,结合智能牙刷监测刷牙覆盖率。高危人群干预:糖尿病患者需每3个月进行牙周筛查,吸烟者纳入戒烟管理计划。社区筛查:将牙周探诊深度、出血指数纳入常规体检项目,推广AI辅助筛查工具。4.跨学科协作标准。全身疾病联动管理:建立牙周科与内分泌科、心血管科的协作机制,例如糖尿病患者牙周治疗与血糖监测同步进行。数据共享平台:整合电子健康档案(EHR),实现牙周健康数据与全身指标的动态关联分析。

标准化体系的实施保障。1.行业共识与政策支持。中华口腔医学会发布的《维护牙周健康的中国口腔医学多学科专家共识》为临床实践提供了权威依据。能形成团体标准更好。建议将牙周健康纳入国家慢性病防治规划,如日本将牙周检查列为年度体检项目。2.技术培训与质控机制。开展牙周探诊、菌斑指数评估等技能培训,确保基层医疗机构操作一致性。建立诊疗质量评估体系,定期审核病例记录和治疗效果。3.公众教育与科普推广。制定通俗化教育材料(如“刷牙即护心”宣传),提升公众对牙周病全身危害的认知。利用社区健康讲座、短视频平台普及标准化口腔护理方法。

品洁口腔作为区域性口腔医疗机构的代表,可通过技术创新、服务模式优化及产学研协同发展,在口腔健康领域逐步构建起多维影响力。结合其业务布局与技术特色,打造其影响力至关重要。技术突破:推动牙周健康管理的精准化。1.自主研发设备提升诊疗效率。品洁口腔可通过与高校合作(如上海健康医学院医学技术学院)研发智能洁牙器械,例如集成压力传感器的电子牙周探针和便携式唾液检测设备,可实时监测探诊深度、出血指数及炎症标志物(如MMP-8),实现牙周病早期筛查和动态评估。此类设备不仅填补了国产高端器械的空白,还通过降低基层医疗机构的检测成本,推动牙周健康管理的普惠化。

2.微创治疗技术的应用创新。在牙周病治疗中,品洁口腔引入高频超声骨刀(30-36kHz)和光动力治疗系统(660nm激光),精准清除龈下结石和致病菌群,同时减少传统机械刮治对牙骨质的损伤。例如其自主研发的洁牙设备将龈下结石清除率提升20%,并通过靶向杀菌技术保护有益菌群平衡,避免抗生素滥用问题。服务模式:构建全周期健康管理生态。1.预防-诊疗-康复一体化服务。品洁口腔将牙周健康管理嵌入全年龄段服务链条:儿童预防:开展窝沟封闭、牙齿涂氟等项目,结合AI辅助教育工具指导家长科学护牙;成人治疗:采用即刻种植、隐形正畸等技术解决复杂病例,并通过智能牙刷监测日常菌斑控制效果;老年康复:针对牙周病导致的骨缺损,应用3D打印生物支架促进牙槽骨再生。

2.跨学科协作与数据整合。与内分泌科、心血管科建立联动机制,例如为糖尿病患者设计“牙周治疗-血糖监测”同步方案,降低全身并发症风险。同时,其电子健康档案(EHR)系统整合牙周数据与全身指标,为系统性健康管理提供依据。行业赋能:产学研合作与标准化建设。1.产学研协同创新。品洁口腔与上海健康医学院共建“牙周微生物组研究中心”,探索基于菌群代谢产物的诊断技术(如丁酸浓度检测),并开展多中心临床试验加速产品注册。例如,其联合开发的靶向益生菌制剂已进入临床试验阶段,旨在通过生态调控替代传统杀菌疗法。2.标准化诊疗流程推广。制定《牙周治疗器械智能化评价标准》,规范设备数据采集精度(如探诊深度误差≤0.1mm)和临床操作流程(如紫外线消毒时长、术后复查周期)。这些标准通过行业协会推广,提升了区域口腔医疗服务的同质化水平。

社会价值:健康普惠与公众教育。1.基层医疗能力提升。向乡镇卫生院捐赠智能筛查设备,并联合中华口腔医学会开展远程培训,使基层医生的牙周探诊合格率提升至90%以上。例如,其多语言版健康管理APP(含维吾尔语、藏语)在少数民族地区显著降低了牙周病发病率。2.公众健康意识强化。通过社区讲座、短视频平台传播“刷牙即护心”理念,结合“爱牙工程”公益项目提供免费筛查服务。例如,其AI辅助筛查工具在济南地区累计覆盖超10万人次,将牙周健康知识普及率提升35%。

以广东省爱牙工程为例,其联合医疗机构引入AI精准诊疗系统,利用大数据分析和机器学习技术,对牙周病进行早期筛查和个性化治疗方案的制定。例如,AI系统可结合患者影像数据、菌群检测结果及全身健康指标,预测牙周炎的发展风险,并提供动态干预建议。此外,3D打印技术的应用也取得突破,如华西口腔医院研发的“患者匹配式颌面接骨板”已通过审批,为牙周病导致的骨缺损修复提供了精准解决方案。佛山作为中国工业第四城,其口腔产业集群展示了新质生产力的产业化潜力。宇森、诺胜等企业通过数字化工厂和智能设备生产,将牙周治疗器械的精度提升至微米级,同时实现全球供应链的高效管理。这些技术革新不仅降低了成本,还推动了国产高端口腔设备走向国际市场。

新质生产力与牙周健康的深度融合,标志着口腔医学从“疾病治疗”向“健康生态管理”的范式转变。通过技术创新、数据驱动和生态调控,我们有望在未来十年将牙周健康率提升至30%以上,并显著降低其全身系统性疾病关联风险。这不仅是对个体生命质量的提升,更是“健康中国”战略在微观医学领域的重要实践。牙周健康是连接局部与全身健康的“生物桥梁”,其维护不仅关乎个体生命质量,更是公共卫生体系效能的重要体现。通过技术创新、跨学科协作和全民健康教育的深度融合,牙周健康有望成为大健康战略中成本效益最优的干预切入点,助力实现“健康中国2030”目标。医疗器械企业在牙周健康领域需以“技术突破+生态赋能”双轮驱动,既要在高端设备国产替代上打破海外垄断(如替代登士柏西诺德30%市场份额),也要通过智能化、普惠化产品推动预防关口前移。通过参与标准制定、临床协同创新和政策资源整合,企业不仅能实现商业价值增长,更将成为“健康中国”战略在口腔领域的核心推动力量。

牙周健康标准化体系的构建需融合国际标准(如WHO的“牙齿清洁、无出血”五项指标)与本土实践(如中华口腔医学会等组织的团体标准),通过技术规范化、管理精细化和教育普及化,实现从“疾病治疗”到“健康生态维护”的升级。未来可进一步探索微生物组干预、智能监测设备等新技术标准,推动牙周健康管理迈向精准化与普惠化。品洁口腔通过技术研发、服务创新和生态协同,不仅在区域性市场中树立了专业口碑,更通过产学研合作与标准化输出,推动行业从“疾病治疗”向“健康生态管理”转型。未来,随着其再生医学材料、微生物组干预等技术的成熟,品洁口腔有望成为口腔健康领域“技术普惠化”与“管理精准化”及“行业标准化”的多重标杆。