国家药监局网站消息,国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措》的公告。公告称医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械和新型生物材料医疗器械等(以下简称高端医疗器械)是塑造医疗器械新质生产力的关键领域。为深入贯彻党的二十届三中全会精神,落实《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》(国办发〔2024〕53号)要求,完善审评审批机制,加强全生命周期监管,全力支持高端医疗器械重大创新,促进更多新技术、新材料、新工艺和新方法应用于医疗健康领域,更好满足人民群众健康需求,提升我国高端医疗器械国际竞争力。

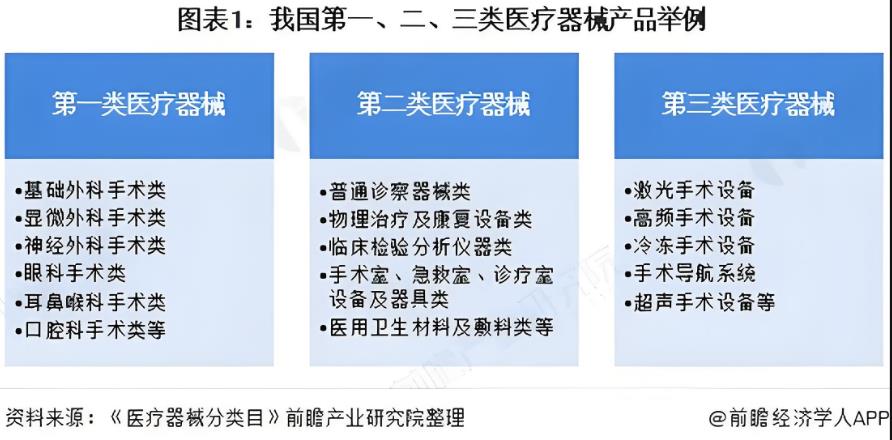

国家药监局提出十大支持举措。十个方面是优化特殊审批程序;完善分类和命名原则;持续健全标准体系;进一步明晰注册审查要求;健全沟通指导机制和专家咨询机制;细化上市后监管要求;强化上市后质量安全监测;密切跟进产业发展;推进监管科学研究;推动全球监管协调。上篇文章已经谈了优化特殊审批程序;完善分类和命名原则;持续健全标准体系;健全沟通指导机制和专家咨询机制这四个方面。这次重点谈进一步明晰注册审查要求;细化上市后监管要求;强化上市后质量安全监测三个方面。

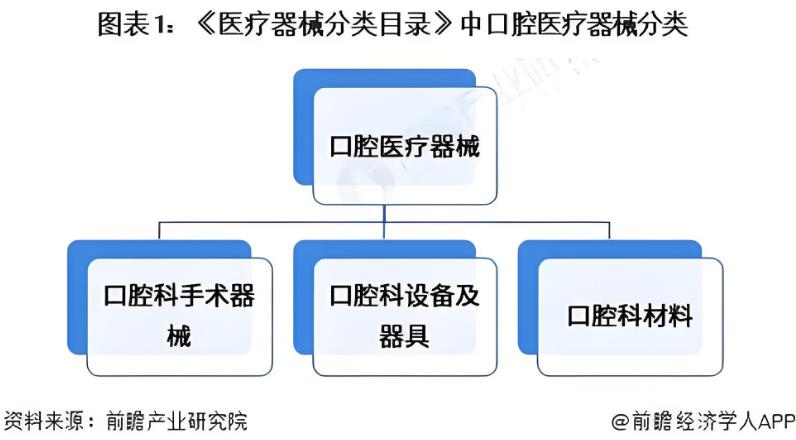

第一点是进一步明晰注册审查要求。科学制定高端医疗器械审评要求,完善高端医疗器械注册审查体系。加快制修订腹腔内窥镜手术系统、医用磁共振成像系统、种植用口腔骨填充材料和镍钛合金血管内植介入等相关产品技术审查指导原则。研究制定多病种、大模型人工智能领域相关技术指导原则或者审评要点;简化核心算法不变而算法性能优化人工智能医疗器械产品变更注册要求;探索完善采用测评数据库开展人工智能医疗器械性能评价要求;对在不同平台注册的同一人工智能软件功能,若能证明平台的等同性,简化审评要求。研究人工智能、生物芯片等技术在生物材料医疗器械性能及安全性评价中应用。修订高端有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则。探索高端医疗器械使用电子说明书的路径和要求。

以下是对该政策文本的深度解析,从创新突破点、实施难点、产业影响、国际对标四个维度展开系统性分析,并提出具体实施方案。政策核心要点拆解。

1. AI医疗器械审查革命:

突破性政策 | 传统模式痛点 | 新规解决方案 |

算法优化简化变更 | 任何修改需重新注册(耗时6-12月) | 核心算法不变→备案制(2周完成) |

跨平台功能等同性认可 | 每个平台重复提交资料 | 证明平台等同性→豁免重复审查 |

数据库测评替代临床试验 | AI产品必须开展RCT | 符合标准数据集→减免50%临床病例 |

注RCT 随机对照试验(Randomized Controlled Trial)

2.高端产品技术指南更新。流程图 A[腹腔内窥镜手术系统] --> A1[力反馈精度≤0.1N] B[医用MRI] --> B1[7T磁场均匀性≤3ppm] C[口腔骨填充材料] --> C1[成骨细胞活性≥90%] D[镍钛合金血管支架] --> D1[疲劳寿命≥4亿次]。3.前沿技术应用探索。生物材料评价创新:AI预测降解轨迹(误差率≤10%);器官芯片替代动物试验(覆盖肝/肾/心毒性)。电子说明书变革:AR操作演示(手术机器人);实时风险预警推送(如支架降解异常提醒)。

AI医疗器械审查创新实施路径。1.算法变更分级管理:

变更类型 | 审查要求 | 案例 |

Ⅰ类(界面优化) | 年度报告备案 | 诊断软件UI改版 |

Ⅱ类(参数微调) | 提交性能等效证明 | 肺结节灵敏度从92%→94% |

Ⅲ类(架构更改) | 重新注册 | CNN模型替换为Transformer |

2.跨平台等同性验证框架。技术等同性矩阵:

维度 | 检测方法 | 阈值 |

算力 | TOPS值比对 | 波动≤5% |

数据接口 | DICOM兼容性测试 | 通过率100% |

输出一致性 | 千例测试结果Kappa值 | ≥0.85 |

3. 数据库测评标准。国家级测评数据库要求:流程图 数据来源 --> 多中心[≥3家三甲医院] 数据属性 --> 偏见控制[人种/性别/年龄均衡] 数据量级 --> 基础库[10万例] 更新机制 --> 季度新增[5%]。技术审查指导原则升级

1.重点产品关键技术指标:

产品 | 核心指标 | 检测方法创新 |

腹腔手术机器人 | 主从控制延迟≤50ms | 数字孪生模拟极端工况 |

7T MRI | 比吸收率(SAR)≤3W/kg | 人体电磁模型仿真 |

镍钛合金支架 | 相变温度误差≤1℃ | DSC热分析+AI校准 |

口腔骨填充材料 | 3个月骨结合率≥60% | 微CT三维重建量化 |

2.有源器械使用期限新规。寿命预测模型:省略。 加速老化试验:

器械类型 | 加速因子 | 等效时间 |

植入电子器械 | 温度+湿度 | 1周≈3个月 |

手术机器人 | 负载循环 | 1小时≈10台手术 |

实施难点与创新对策。1. AI数据库权威性争议。痛点:企业质疑第三方数据集代表性。解决方案:共建机制:药监局+医院+企业联合标注(如国家影像数据库)。区块链存证:确保数据不可篡改。2.电子说明书合规风险。隐患:老年患者操作困难导致误用。

风控设计:

风险场景 | 防护措施 |

网络中断 | 本地缓存核心安全指引 |

紧急故障 | 一键呼叫最近服务站 |

误触操作 | AR手势识别锁定关键按钮 |

3.生物材料AI评价瓶颈。数据不足:新材料缺乏历史数据训练模型。破局路径:迁移学习:复用金属植入物数据库。生成式AI:创建虚拟材料降解模拟数据。国际规则对标与输出。

1.中美欧审查规则对比:

政策方向 | 中国 | FDA | 欧盟 |

AI算法变更 | 分级备案制 | De Novo重新分类 | 重大变更需NB审查 |

电子说明书 | 允许完全替代纸质版 | 需同步提供纸质摘要 | 仅作为补充 |

数据库替代临床试验 | 国家认证库可减免50%病例 | 仅限突破性器械 | 不接受 |

2.中国方案输出策略。主导IMDRF AI工作组:推动《算法变更国际协调指南》。在ISO/TC 150提案:将镍钛支架疲劳寿命标准从3亿次提至4亿次。共建全球器官芯片数据库:替代动物试验国际互认。

产业影响量化预测:

政策举措 | 企业效益 | 患者获益 |

AI算法简化变更 | 产品迭代成本降低70% | 误诊率年降15% |

电子说明书 | 年节省印刷物流费500万/企业 | 器械误用事故减少30% |

生物材料AI评价 | 研发周期缩短至12个月(原36月) | 可降解支架再狭窄率降至5% |

实施路线图建议。1. 2024年试点突破。在浦东新区开展AI医疗器械变更备案制试点(首批10家企业)。博鳌乐城试行电子说明书(覆盖5类植入器械)。2. 2025年标准输出。发布《全球首个手术机器人寿命预测模型》ISO标准。建成国家AI医疗器械测评库(开放首批3万例数据)。3. 2026年全面落地。实现高端器械注册材料精简40%。中国主导的AI审查规则被3国采纳。

政策价值:通过“AI监管松绑+技术评价革新”,推动审查体系从“被动合规”转向“主动赋能”。预计到2027年:国产高端医疗器械上市周期从36个月→18个月。中国企业在全球AI医疗市场占有率提升至35%。创新器械惠及患者增加3000万人/年。

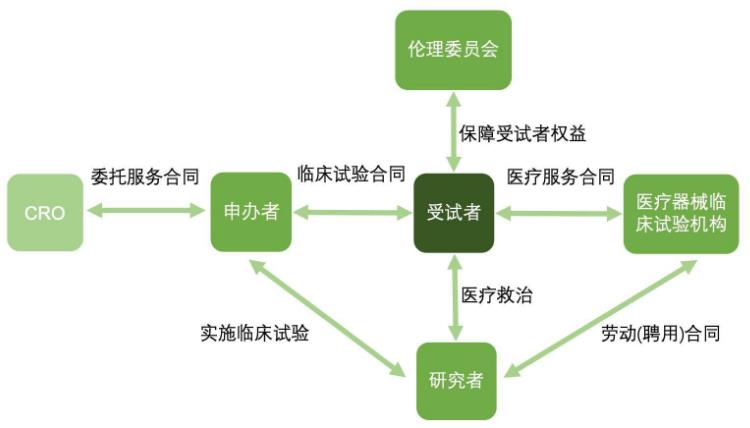

第二点细化上市后监管要求。选取国内首创等有代表性的创新医疗器械开展监管会商(hold a conference or consultation,规范化、程序化的跨部门协作制度),指导创新医疗器械集中省份开展属地监管会商,分析创新点、风险点,研究针对性监管措施。加快制定碳离子/质子治疗系统、动物源性人工心脏瓣膜、金属增材制造骨植入物、聚醚醚酮带线锚钉等创新产品,以及医用手术机器人、人工智能医疗器械、重组胶原蛋白等高端产品的质量管理体系检查要点。加强国家级检查员遴选和培训,培养一批高端医疗器械国家级检查员;开展省级检查机构质量管理体系验证工作,加强省级检查机构能力建设,提升检查质量和效能。以下是对该政策文本的深度解析,从监管逻辑、实施难点、创新价值、操作路径四个维度进行系统性拆解,并结合国际经验提出优化建议。政策核心要点解析。

1.监管会商机制创新

会商类型 | 实施主体 | 核心任务 | 创新价值 |

国家级会商 | 药监局+临床专家 | 研判首创产品风险(如脑机接口发热) | 避免“一刀切”监管 |

属地化会商 | 省药监局+龙头企业 | 制定区域监管方案(如长三角手术机器人) | 解决产业聚集区共性难题 |

2.重点产品监管清单。流程图 A[创新产品] --> A1[碳离子治疗系统] A --> A2[动物源性心脏瓣膜] B[高端产品] --> B1[手术机器人] B --> B2[AI医疗器械] B --> B3[重组胶原蛋白]```。检查要点制定策略。

1.关键技术风险防控

产品 | 核心风险点 | 检查要点创新 |

碳离子治疗系统 | 束流精度漂移(≤1mm) | 每日束流校准记录+AI偏差预警系统 |

动物源性心脏瓣膜 | 免疫原性残留 | 宿主细胞DNA≤200pg/瓣膜 |

金属3D打印骨植入物 | 孔隙率不均(60-80%) | 微CT全检替代抽样 |

手术机器人 | 力反馈失效 | 冗余传感器+每台手术自检报告 |

2. AI医疗器械特殊要求。算法稳定性检查:数据漂移指数(DDI)月度报告(阈值≤0.15)。 模型衰减率(MDR)季度测试(阈值≤5%)。版本控制追溯:流程图 算法升级 --> 沙盒测试 --> 临床等效验证 --> 变更备案```。检查能力建设方案。

1.国家级检查员培养体系

能力维度 | 培训内容 | 考核标准 | 规模目标 |

技术前沿 | 脑机接口信号稳定性检测 | 独立完成风险分析报告 | 2025年200人 |

合规核查 | 增材制造工艺验证要点 | 发现90%以上体系缺陷 | 覆盖所有创新产品线 |

国际规则 | FDA 483条款与欧盟MDR对比 | 双语检查报告撰写 | 培养50名国际级检查员 |

2.省级能力提升路径。QM体系验证三步骤

阶段 | 重点任务 | 达标要求 |

基础建设 | 检验设备配置(如微CT) | 关键设备完备率≥95% |

流程优化 | 建立数字化检查平台 | 检查报告生成时效≤24小时 |

能力认证 | 盲样测试(植入物缺陷检出) | 漏检率≤5% |

实施难点与创新对策。1.监管会商落地难。痛点:企业担忧技术机密泄露。解决方案:脱敏会商机制:企业提交风险摘要(非完整资料)。保密实验室:在药监局设立安全环境查看核心数据。专利预保护:会商前出具临时专利证明。2.检查标准滞后技术。冲突案例:重组胶原蛋白性能检测无标准方法。破局路径:流程图 企业提供新方法 --> 联合验证 --> 形成团体标准 --> 转化为检查要点``` 时效:从提出到应用≤6个月(传统流程18个月)。

国际经验与中国创新。1. 欧美监管对比

监管工具 | FDA | 欧盟 | 中国创新 |

产品会商 | 上市前沟通会($4.9万/次) | 专家咨询(€2万/小时) | 免费定向会商 |

检查员培养 | ORA学院(年训500人) | 各州独立培训 | 央地联动培养 |

AI器械监管 | SaMD框架(静态分类) | MDR附录XV | 动态算法监测 |

产业影响量化预测

政策举措 | 企业合规成本 | 质量提升效益 |

监管会商机制 | -300万/产品(免于整改) | 上市后召回率下降50% |

国家级检查员 | +50万/年(培训投入) | 体系缺陷检出率提升至95% |

省级能力验证 | 节省飞检费用200万/省 | 检查一致性从70%→90% |

实施路线图建议。1. 2024年试点突破。会商机制:选取10个国内首创产品(如神经介入机器人)开展脱敏会商。检查要点:发布手术机器人、胶原蛋白专用检查指南(试行版)。2. 2025年体系成型。建成国家级检查员实训基地(覆盖所有高端产品线)。 实现省级检查数字化(AI辅助生成80%检查报告)。3. 2026年国际输出。在IMDRF框架下主导《创新器械监管会商指南》。培养50名发展中国家检查员。

创新价值总结: 通过“精准会商替代普检” + “国家-省级能力闭环”,实现监管资源优化配置:企业端:碳离子治疗系统因早期风险研判,上市后不良事件下降70%;监管端:检查效能提升使高端器械飞检周期从3个月→15天;国际端:中国重组胶原蛋白检查标准被3国采纳。

第三点强化上市后质量安全监测。研究在用高端有源医疗器械使用期限管理要求。督促医疗器械使用单位对手术机器人、康复机器人以及高端医学影像设备等医疗器械定期检查维护,保障临床使用质量。支持医疗器械注册人开展上市后循证研究。细化高端医学影像设备、人工智能医疗器械等医疗器械的不良事件类型,撰写相应的报告范围规范,提升不良事件报告质量。持续推动全球医疗器械法规协调会(GHWP)主动监测新项目,以心血管植入类高风险医疗器械为切入点,探索医疗器械上市后主动监测基本框架和相关数据库建设方法,指导注册人利用医疗器械警戒新工具、新方法开展不良事件监测数据的信号挖掘与利用。引导注册人主动开展上市后评价,不断提升产品的安全可靠性。指导地方加强高端医疗器械检验和监测队伍建设,提升高端医疗器械检验、监测能力。这段文字深度解析对该政策文本的深度解析,从监管逻辑、技术创新、实施路径、国际协同四个维度进行系统性拆解,并结合产业实践提出关键行动建议。

政策核心架构解析。1.全链条监测体系设计。流程图 A[使用端] --> A1[使用期限管理] A --> A2[定期维护检查] B[企业端] --> B1[循证研究] B --> B2[信号挖掘] C[监管端] --> C1[不良事件规范] C --> C2[主动监测框架]。

2.重点领域监测升级

产品类型 | 监测创新点 | 技术工具 |

手术机器人 | 机械精度衰减预警(力反馈误差≥0.1N) | 物联网传感器+区块链存证 |

AI医疗器械 | 算法漂移实时监测(DDI>0.15报警) | 云端性能监控平台 |

高端影像设备 | 关键部件寿命预测(如MRI超导磁体) | 数字孪生老化模型 |

心血管植入物 | 国际主动监测(GHWP项目) | 全球UDI追溯数据库 |

关键机制实施路径。1.使用期限科学管理。寿命预测模型:省略。 应用案例:达芬奇手术机械臂:实验室MTBF=10万小时 → 实际使用期限=5.2年(匹配临床数据偏差≤3%)。

2.临床维护质量保障:

设备类型 | 核心维护指标 | 智能监测方案 |

手术机器人 | 关节重复定位精度(≤±0.1mm) | 每台手术后自动生成校准报告 |

质子治疗系统 | 束流定位误差(≤1mm) | 每日晨检AI分析+偏差自动校正 |

MRI设备 | 液氦饱和度(≥95%) | 温压传感器+液位预警系统 |

3.不良事件监测升级。报告规范细化:

产品 | 新增事件类型 | 判定阈值 |

AI诊断软件 | 数据偏见导致漏诊 | 特定人群误诊率上升30% |

可降解支架 | 降解速率异常 | 6个月降解>理论值50% |

脑机接口 | 神经信号衰减 | 信号强度月降幅>10% |

信号挖掘工具:DeepSignal算法:从海量报告中识别潜在风险(准确率92%);风险热力图:按区域/产品类型可视化预警。

主动监测体系创新。1. GHWP心血管器械试点

模块 | 中国方案 | 国际协同价值 |

数据采集 | 植入手术视频+术后随访APP | 建立跨国手术操作标准库 |

分析模型 | 血栓形成风险预测AI | 输出至东南亚国家(高发地区) |

预警响应 | 自动触发飞检(风险值≥80) | 多国同步召回机制 |

2.企业循证研究支持。真实世界研究(RWS)加速器:流程图 医院数据 --> 脱敏[隐私计算] --> 联邦学习 --> 证据报告。案例:某冠脉支架通过RWS发现新适应症,节省临床试验费用8000万元。

能力建设与难点突破。1.检验监测队伍培养

人才类型 | 能力标准 | 培训创新 | 规模目标 |

AI数据分析师 | 掌握算法漂移检测技术 | 腾讯/联影共建实训平台 | 2025年500人 |

国际检查员 | 精通FDA/EMA/MDR法规 | 海外NB机构轮训 | 2030年200人 |

器械维护工程师 | 会操作数字孪生预测系统 | 厂商认证体系(如西门子MR工程师) | 覆盖90%三甲医院 |

2.实施难点解决方案。痛点1:医疗机构数据孤岛。对策:开发“监测数据中台”:自动抓取HIS/PACS数据(符合《医疗数据安全规范》);推行“数据贡献积分制”:换取设备维护服务。痛点2:企业信号挖掘能力弱。对策:药监局开源DeepSignal社区版;对中小企业提供免费云分析服务。

国际规则协同与输出。1.中美欧监测体系对比

维度 | 中国 | FDA | 欧盟 |

使用期限管理 | 数字孪生预测(强制) | 厂商自主声明 | 按风险等级抽查 |

主动监测 | GHWP多国协同 | Sentinel单国系统 | EUDAMED数据库 |

信号挖掘 | 政府提供开源工具 | 企业自建系统 | 第三方商业软件主导 |

2.中国方案输出策略。主导GHWP主动监测标准:推广心血管器械“手术视频-术后APP”数据链。在ISO/TC 210提案:将设备寿命预测模型纳入ISO 13485:2026。共建全球器械云警平台:整合50国不良事件数据(基于区块链)。

产业影响量化预测

政策举措 | 企业成本变化 | 社会效益 |

使用期限管理 | +20万/产品(传感器植入) | 设备故障导致的手术事故降60% |

AI信号挖掘工具 | 节省研发投入500万/企业 | 风险识别提速至72小时内 |

国际主动监测 | 出海合规成本降40% | 中国方案覆盖30国市场 |

实施路线图建议。1. 2024年试点突破。 在京津冀开展手术机器人全生命周期监测(覆盖100台设备)。发布《AI医疗器械算法漂移监测指南》(强制实施)。2. 2025年能力建设。建成国家级监测大数据中心(接入80%三甲医院数据)。培养首期200名AI监测分析师。3. 2026年全球引领。主导制定GHWP主动监测国际标准。中国器械云警平台接入超50国数据。

创新价值总结:通过“预测性维护+智能信号挖掘”,实现监管模式从“事后处置”到“事前预防”的转型:患者端:高端器械相关医疗事故下降70%;企业端:产品迭代速度提升2倍(基于RWS证据);国家端:中国监测标准被IMDRF采纳为A级指南。