6月29日我国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心,将发挥重点区域产业和临床资源优势,推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展,培育具有国际影响力的未来产业集群。脑机接口是实现大脑与外部设备信息交互的交叉前沿技术,在医疗、康养、教育、娱乐等领域有广阔的应用前景。今年1月《上海市脑机接口未来产业培育行动方案(2025—2030)》发布,进一步加速了产品研发和临床试验。目前上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业,布局建设了相关重点实验室和公共服务平台,已成为国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

让盲人恢复视力,用人脑连接AI。马斯克的脑机接口想要“改变人类”,埃隆·马斯克(Elon Musk)再次交出了一份“未来式”的答卷。6月28日Neuralink 公布了2025年夏季的阶段性进展,在一场长达一个小时的发布会中展示了已植入设备的志愿者如何仅靠脑信号控制电脑光标、绘图、打游戏,甚至操作 Tesla 旗下 Optimus 机器人手臂的画面。岩思类脑首席科学家、中国科学院上海微系统所研究员李孟解释说,可以将脑机接口系统理解为大脑意念的翻译器,大脑思考时会源源不断地释放脑电波,岩思类脑研发的系统能解码脑电波。“脑电解码性能的高低,决定了脑机接口系统的智能化水平。我们凭借国内领先的神经编解码技术,能精准读取脑电信号的意图,而且达到60毫秒的高刷新率,让玩家戴上非侵入式的脑电帽,就能完成实时、连续的意念操作。”未来这种技术有望广泛应用于医疗康复、教育、游戏娱乐、智能家居、工业控制、航空航天等领域,把大脑变成“遥控器”,为人类增加一个信息交互维度,也为有行动障碍的人带来生活便利。

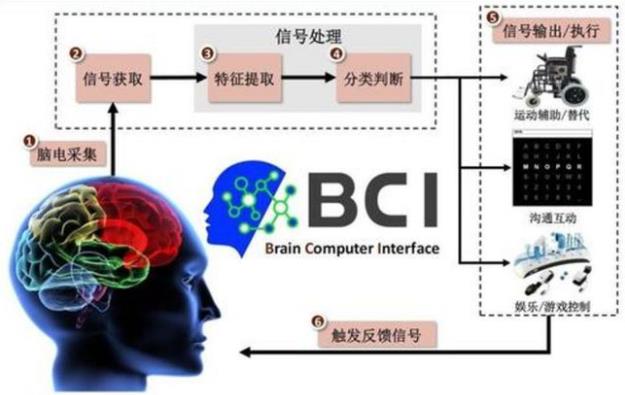

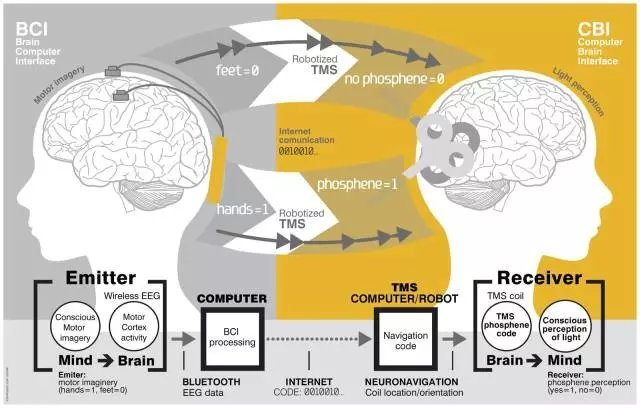

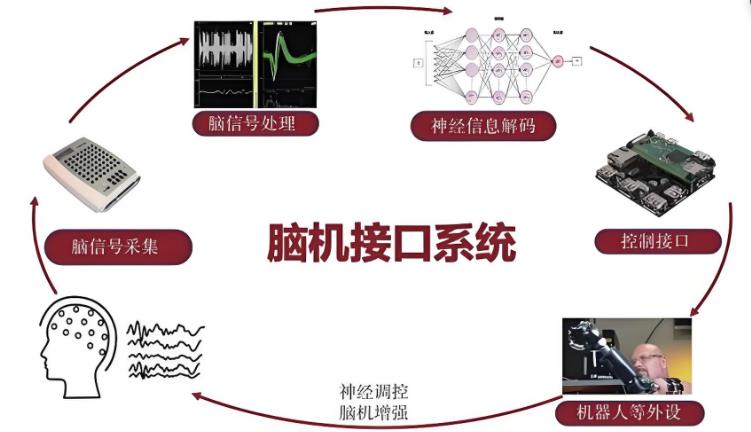

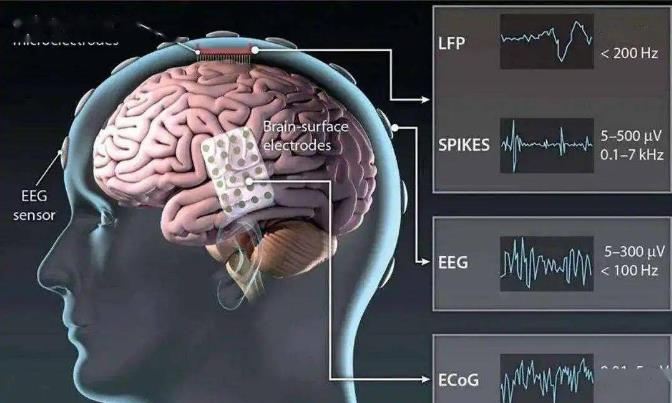

脑机接口(Brain Computer Interface,BCI,原来用 Brain-Machine Interface,BMI ),是一种直接建立人脑与外部设备之间的沟通通道的技术。其核心理念在于通过读取大脑电信号,将意图转化为指令,进而控制外部设备。这一技术正随着AI技术的发展而不断演进。AI的强大数据处理与学习能力,使得脑机接口在信号解读、用户体验优化以及个性化应用等方面具备了更高的潜力。关键技术与应用场景。信号处理与解码技术:传统的脑机接口依赖于固定的信号模式进行解读,而新一代脑机接口结合深度学习算法,能够实时分析大脑活动,通过训练大规模神经网络,提升解码精度。例如,哈佛大学的研究团队成功开发了基于AI的脑机接口,帮助瘫痪患者通过思考来控制假肢。

医疗领域:AI与脑机接口的结合,为医疗康复提供了新的思路。利用这种技术,医生能够监测病人的大脑活动状态,制定个性化康复计划。2024年,瑞士一家医疗机构成功实施了一项临床试验,参与者通过脑机接口控制虚拟现实设备进行康复训练,从而显著提升了运动功能。增强人类能力:脑机接口不仅用于治疗疾病,还可以用来增强正常人类的能力。例如,一些企业正在研究如何通过脑机接口实现更快速的信息处理与决策,从而提升职场效率。这种技术的商业化前景,吸引了众多科技巨头的关注与投资。2023年12月,脑机接口入选“2023年度十大科技名词”,脑机接口被工信部定义为未来产业。

脑机接口是生物技术与信息技术的跨界融合,是新一轮科技革命和产业革命的重要驱动力,是BT(生物科技)+IT(信息科技)领域最活跃的研究方向之一,将改变人类与世界的信息交互方式;其将掀起一场数字生命革命,重塑创新链和产业链。脑机接口(BCI)作为人机融合的核心技术,正从实验室走向产业化,深刻重塑医疗、工业及人类认知边界。以下从技术原理、应用场景、产业生态、挑战争议及未来趋势五个维度深度解析:

技术原理:人脑与机器的信号桥梁

1.信号采集层

技术路线 | 原理 | 代表设备 | 性能瓶颈 |

侵入式 | 电极植入皮层/脑实质 | Neuralink(1024通道)、脑虎科技(256通道) | 生物相容性、免疫排斥 |

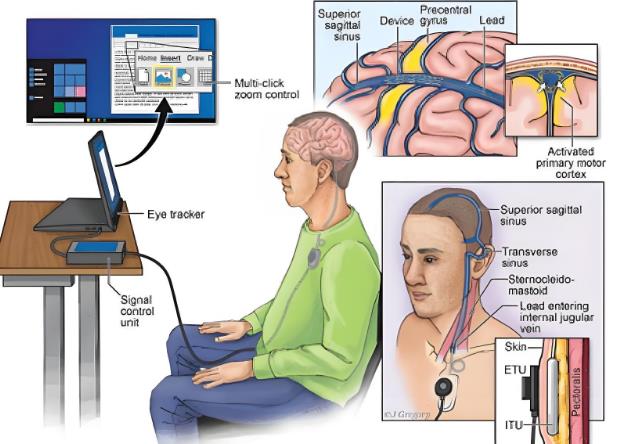

半侵入式 | 电极贴敷硬脑膜外 | “北脑一号”、Synchron血管内支架 | 信号衰减(颅骨阻隔) |

非侵入式 | 头皮贴附EEG/fNIRS传感器 | 博睿康NEO头盔、OpenBCI头环 | 信噪比低(仅6-10dB) |

2.信号解码层。算法演进:传统模型:LDA、SVM(识别简单运动意图); 深度学习:CNN处理空间特征(如手势识别准确率92%)、LSTM捕捉时间序列(语言解码); 融合创新:清华团队“脑语者”系统结合Transformer,汉语解码延迟降至80ms。3.反馈执行层。双向交互:输出控制:意念操控机械臂/外骨骼(博睿康系统响应延迟<200ms);输入反馈:Neuralink“Blindsight”向视觉皮层输入电信号,助盲人感知光影。

医疗应用:从功能替代到能力增强。

1.神经功能重建

疾病领域 | 技术方案 | 临床成效 | 代表案例 |

截瘫/渐冻症 | 侵入式BCI+机械臂 | 患者自主喝水、打字交流(62词/分钟) | 中国首例植入患者(2025) |

失语症 | 汉语脑电解码 | 意念生成句子(准确率71%) | 脑虎科技256通道系统 |

帕金森 | 闭环深部脑刺激 | 癫痫发作减少75% | 北京天坛医院临床验证 |

2.主动康复范式。卒中康复:BCI外骨骼实时感知运动意图,驱动肌肉电刺激(华西医院“魔笛”系统,功能恢复率达78%)。认知干预:阿尔茨海默病早期脑电筛查+颅磁刺激,延缓病程进展3-5年。产业生态:中美竞速与国产突围。

1.全球格局

国家 | 技术优势 | 代表企业 | 战略布局 |

美国 | 高通道侵入式芯片(Neuralink) | Synchron、Blackrock | DARPA资助军事应用 |

中国 | 柔性电极/汉语解码 | 脑虎科技、阶梯医疗、博睿康 | “十四五”脑科学专项 |

欧盟 | 非侵入式伦理标准 | MindMaze、g.tec | 《神经技术伦理法案》 |

2.国产化突破。芯片:海南大学SX-R128S4芯片(128通道,延迟<5ms,功耗降80%);电极:阶梯医疗超柔性电极(直径1μm,排异反应低于Neuralink);系统:“北脑一号”半侵入式设备(三甲医院装机量超50台)。核心挑战:技术-伦理-成本三角困局。1.技术壁垒。信号质量:非侵入式信噪比不足(颅骨衰减90%信号),侵入式长期稳定性待解(6个月后电极失效率达30%);解码瓶颈:汉语需处理407个音节组合,算力需求超英文3倍;带宽限制:人脑每秒产生1TB数据,现有系统仅能处理0.001%。

2.伦理争议。隐私黑洞:脑电数据可暴露潜意识(如政治倾向、性取向),欧盟立法禁止未授权解码。认知操纵:哈佛实验通过BCI植入虚假记忆,引发“意识主权”争议。社会公平:侵入式设备单套25万美元,或加剧阶层分化。3.产业化障碍。成本困境:256通道柔性电极量产成本仍超$10万/套。标准缺失:中国虽发布24项团体标准(如T/GXDSL007-2025),但缺乏强制认证体系。医工割裂:医生与工程师需求错位,导致临床转化周期长达5-8年。

未来趋势:脑机智能网络的终极形态。1.技术融合。AI赋能:LaBraM大模型提升汉语解码准确率至90%。量子接口:中科大团队探索量子传感器采集神经信号,抗干扰能力提升百倍。生物杂交:类器官芯片(Brainoware)替代传统电极,实现“人-生物脑-机器”三级交互。

2.场景升维

领域 | 演进方向 | 关键技术 |

医疗 | 从治疗到增强 | 记忆植入、情绪调控 |

工业 | 脑控人机协作 | 意念操控工程机械(三一重工试验) |

国防 | 士兵-无人机群脑网协同 | DARPA“脑控蜂群”项目 |

元宇宙 | 意识直连虚拟世界 | Neuralink“心灵感应”接口 |

3.治理框架。神经权利法案:明确脑数据归属权、禁止强制解码。全球标准联盟:推动ISO/IEC JTC1工作组制定BCI互操作标准。 普惠医疗:医保覆盖BCI植入手术(北京试点报销50%) 。 终极命题:人类会成为“半机械人”吗?短期(2025-2030):医疗刚需驱动BCI普及,渐冻症/截瘫患者优先获益;中期(2030-2040):非侵入式设备消费化,意念控制智能家居成为常态;长期(2040+):脑机融合突破“颅骨枷锁”,人类认知能力指数级增强——生物学人类终结,人机共生文明开启。脑机接口的本质是扩展人类进化边界:当大脑直连云端,知识获取无需学习;当意识操控万物,肢体不再是行动枷锁。然而技术越颠覆,越需警惕“意识殖民”风险——唯有建立全球伦理防火墙,方能确保技术向善。

脑机接口(BCI)作为融合神经科学、人工智能和材料学的颠覆性技术,正通过医疗、工业及人机交互等领域的深度应用,成为新质生产力的核心引擎。以下从技术突破、产业变革和挑战机遇三方面展开分析:技术突破:医疗与工业场景的效能革命。1.医疗效能跃迁。神经疾病诊疗:天津大学“神工系列”非侵入式BCI将脑积水诊断时间从3天压缩至30分钟,已应用于北京航天总医院等三甲医院;其“神心”系统实现抑郁症诊疗国产化,“神甲”助力脑卒中患者运动功能重建。重症康复创新:上海博睿康、脑虎科技等企业通过侵入式BCI使瘫痪患者实现“意念操控”(如自主饮水、控制智能设备),阶梯医疗的长期植入试验让截肢患者用脑电玩赛车游戏。语言功能重建:西湖灵犀科技突破汉语解码技术,将脑电信号转化为完整句子,正确率达30%,为失语患者提供交流新路径。

2.工业安全升级。华脑技术开发的BCI智能安全帽,结合干电极与抗噪算法,实时监测隧道施工人员的疲劳状态,在北京地铁13号线等工程中降低事故率30%以上,推动高风险作业从“被动防护”转向“主动预警”。产业生态:创新集聚与跨界融合。1.全链条协同范式。上海“脑智天地”集聚区整合华山医院临床资源、岩思类脑算法平台及临港集团制造能力,构建“临床需求-技术研发-应用验证”闭环。例如医生与工程师共研植入方案,使反馈周期缩短50%。2.国产化技术布局,非侵入式:天津大学开发20余款“神工”产品,覆盖诊断、治疗全流程。侵入式:中科院刘冰团队研发“脑-机双学习”系统,通过柔性电极与神经适配算法实现视觉重建与运动控制,填补国内技术空白。

3.资本与政策赋能。上海发布专项培育方案(2025-2030),设立脑机接口产业基金;杭州通过“西湖英才计划”提供场地与资金扶持灵犀科技等企业。核心挑战:技术瓶颈与伦理风险。1.技术壁垒。信号质量:非侵入式BCI信噪比仅6-10dB,易受颅骨衰减干扰;侵入式虽精度高,但柔性电极的长期生物相容性(如免疫反应)仍未完全解决。解码瓶颈:汉语等复杂语言需处理407个音节组合,算法算力要求极高;运动控制中脑电与刺激的匹配精度不足。系统局限:带宽延迟(>8ms)制约实时交互,微型化植入器件(<3mm³)和功耗(>5mW)待优化。2.伦理与治理困境。隐私风险:美国政府报告指出BCI数据可能被未授权访问,医疗与非医疗场景的隐私保护边界模糊。公平性质疑:侵入式设备单套成本超25万美元,可能加剧医疗资源不平等;徐英瑾等学者警示“技能捷径”可能颠覆“努力-回报”的社会伦理基础。

未来路径:新质生产力的重构方向。1.技术融合。结合CNN/LSTM提升脑电解码效率,利用联邦学习破解医疗数据隐私难题;发展超声微创植入方案降低手术风险。2.场景拓展。从医疗康复向多领域延伸:工业:危化品运输司机状态监测;消费电子:意念控制智能家居;国防:脑控机器人协同作业。3.治理创新。需建立三级伦理审查(如IEEE P2731标准)、开源脑电数据集共享机制,并制定专用医保覆盖指南(借鉴美国GAO报告建议)。

脑机接口(BCI)技术在医疗领域的应用正从实验室快速走向临床实践,通过神经信号解码与外部设备控制,为传统医学难题提供突破性解决方案。以下是其在医疗场景中的核心应用及最新进展。运动功能重建:瘫痪患者的“数字桥梁”。1.肢体操控替代。侵入式系统:中国首例侵入式BCI临床试验中(2025年3月),四肢截肢患者通过硬币大小的植入体(直径26mm,厚6mm)连接超柔性电极(直径≈头发丝1/100),仅训练2-3周即实现意念操控电脑下棋、玩赛车游戏,精度接近正常人触摸板操作水平。机械臂控制:博睿康NEO植入系统使瘫痪患者实现自主喝水、下床活动;下一步计划将扩展至机械臂抓取、机器狗操控等复杂物理交互。2.外骨骼协同。三一重工开发的BCI外骨骼系统,提升工人操作精度60%,降低疲劳度35%;华西医院“魔笛”系统识别运动意图仅需300毫秒,驱动外骨骼辅助卒中患者行走。

神经疾病诊疗:精准干预的新范式。1.癫痫与帕金森病管理。闭环神经刺激:创新医疗的闭环BCI系统将癫痫发作频率降低75%,相关设备已纳入北京医保。早期预警:基于α-β波段EEG特征的帕金森病预警模型(AUC=0.89),结合深度学习实时监测异常神经信号。2.精神疾病干预。抑郁症治疗:脑电生物反馈技术使治疗有效率提升至68%(传统疗法46%),通过调节前额叶皮层活动改善情绪。阿尔茨海默病筛查:非侵入式BCI捕捉轻度认知障碍脑电特征,结合颅电磁刺激形成“早筛-干预”闭环。手术与康复:临床痛点的技术破局。1.脑肿瘤精准切除。华西医院在脑胶质瘤手术中应用8×8电极侵入式BCI,实时区分肿瘤与正常脑组织边界,将致残率从70%降至10%以下,降低基层医生操作门槛。

2.卒中主动康复。“魔笛”系统:患者佩戴类头盔设备,BCI识别运动意图后触发电刺激肌肉,重建神经通路,实现社区/家庭康复。疗效提升:BCI驱动的康复训练使脑卒中患者运动功能重建成功率提升至78%,专注力训练覆盖3200所学校,学生专注力提升43%。语言与感官功能重建:打破沉默与黑暗。1.失语症沟通。脑虎科技256通道柔性BCI实现汉语实时解码(准确率71%),渐冻症患者通过意念发送文字消息;西湖灵犀科技汉语解码正确率达30%,为全球最大失语群体(5000万)提供表达可能。2.视觉恢复探索。Neuralink“Blindsight”技术刺激猴子视觉皮层识别虚拟物体(准确率66%),目标为盲人恢复基础视力并扩展至红外感知等“超人视觉”。

挑战与未来方向。1.技术瓶颈。信号质量:非侵入式信噪比仅6-10dB,侵入式电极长期生物相容性待提升(如免疫反应)。成本限制:侵入式系统单套超25万美元,普惠化需医保覆盖与国产替代(如海南大学芯片降本至30万元内)。2.伦理与标准化。隐私风险:神经数据需联邦学习等隐私计算技术保护,禁止跨场景滥用。临床规范:中国正加速制定标准(如《非侵入式设备通用技术条件》),建立三级伦理审查机制。3.未来演进。短期(2025-2027):聚焦运动/语言重建产品落地,推动医保覆盖。长期(2030+):结合AI大模型(如LaBraM)实现记忆增强、情绪调控,迈向“人机共生”。

脑机接口(BCI)作为新质生产力的核心引擎,其技术突破与产业落地高度依赖标准化建设。当前全球竞争格局下,中国正通过政策引导、技术规范与产业协同加速构建BCI标准体系,以解决技术异构性、伦理风险及产业化瓶颈。以下是关键进展与挑战的深度分析。政策驱动:国家级标准体系加速构建。1.顶层设计与地方行动。北京方案:明确将“标准创制”列为五大重点任务,要求建立核心指标检测评价方法,推动技术、数据、伦理等维度的标准制定,缩短产品研发周期。上海行动:依托“脑智天地”集聚区,建立脑机接口临床试验与转化重点实验室,推动产学研医共建创新联合体,实现“临床需求-技术研发-应用验证”闭环。四川计划:提出到2030年完成侵入式手术3000例/年,同步配套医疗服务价格(如侵入式置入费6552元/次),为商业化铺路。

2.团体标准先行。成都锦城学院专家工作站牵头制定24项国家级团体标准,覆盖BCI全链条。硬件层:如《植入式脑机接口设备设计与制造规范》(T/GXDSL007—2025);数据层:如《脑机接口数据采集与存储规范》(T/GXDSL008—2025);应用层:如《脑机接口在智能家居控制中的应用规范》(T/GXDSL011—2025)。技术标准框架:从医疗到多场景覆盖。1.医疗领域优先突破。非侵入式设备国标:2025年6月,《非侵入式设备通用技术条件》国家标准公开征求意见,首次统一信号采集质量、解码准确率、穿戴力学性能等测试方法。临床规范:团体标准细化至病症场景,如《脑机接口老年痴呆疾病临床应用规范》(T/GXDSL049—2024)和《脑机接口AI手功能康复系统技术规范》(T/GXDSL050—2024)。

2.跨领域兼容性标准。工业安全:要求BCI设备在强电磁干扰环境下稳定运行,如隧道施工人员疲劳监测系统需通过抗噪算法认证。消费电子:制定《脑机接口脑电信号采集技术规范》(T/GXDSL006—2025),确保智能家居脑控设备的低延迟(<8ms)与高泛化性。

3.核心性能指标统一

技术维度 | 标准要求 | 测试方法 |

信号采集信噪比 | 非侵入式≥6dB,侵入式≥20dB | 模拟颅骨衰减环境测试 |

解码延迟 | 医疗场景≤10ms,工业场景≤15ms | 实时运动控制反馈实验 |

穿戴舒适性 | 连续佩戴8小时皮肤压痕深度≤0.5mm | 力学传感器多点监测 |

系统功耗 | 植入式设备≤5mW,无线传输≤2mW | 恒温加速老化试验 |

产业协同:以标准打通创新链-产业链。1.平台化赋能。北京:建设脑机接口大数据公共服务平台,推动数据脱敏共享;设立概念验证中心加速工程化转化。上海“脑智天地”:集成华山医院临床资源、岩思类脑算法平台及临港制造能力,使技术反馈周期缩短50%。2.企业梯度培育。领军企业:如脑虎科技(256导柔性BCI)、博睿康(NEO植入系统)主导高精度标准制定;中小企业:汉威科技量产柔性电极降低成本50%,推动硬件标准化。伦理与安全标准:技术落地的“刹车系统”。1.隐私与数据安全。要求BCI数据存储需符合《计算中心数据隐私保护标准》(T/GXDSL020—2025),采用联邦学习技术实现分布式训练。禁止未授权脑电数据跨场景使用(如医疗数据用于消费行为分析)。

2.伦理审查机制。建立三级审查体系:机构伦理委员会→区域审查中心→国家科技伦理委员会,参考IEEE P2731标准。植入式设备需通过长期生物相容性测试(如阶梯医疗6个月免疫反应追踪)。挑战与未来路径。1.待解难题。技术异构性:侵入式与非侵入式设备性能差异大,需分路径制定标准;国际互认滞后:仅23%中国标准与国际接轨,影响产品出海;成本公平性:侵入式设备单套成本超25万美元,需医保覆盖指南(借鉴美国GAO报告)。2.标准化2.0方向。 动态迭代:每2年更新算法效能基准(如汉语解码正确率从30%提至50%);跨技术融合:联合AI大模型(如LaBraM)、量子通信标准,构建“BCI+”复合标准群;全球协作**:推动中国主导的ISO/IEC JTC1脑机接口工作组,输出“上海方案”。

脑机接口如何定义新质生产力?脑机接口正从三方面重塑生产力范式。效率革命:医疗诊断效率提升百倍,工业事故率显著下降;认知拓展:突破生理限制,重建运动/语言/视觉功能;产业重构:带动“材料-算法-临床-制造”千亿级产业链。其发展需攻克“信号-算法-伦理”三角瓶颈,最终实现从“替代功能缺失”到“增强人类能力”的质变,成为新质生产力的核心支点。医疗范式的重塑。脑机接口已从“功能替代”迈向“能力增强”阶段。功能修复:重建运动、语言、视觉,解决截瘫、失语等顽疾;诊疗革新:癫痫/抑郁精准干预、脑癌手术降风险;康复普惠:居家主动训练,降低医疗负担。随着国产超柔性电极、汉语解码等关键技术突破,以及上海“脑智天地”等产业生态构建,BCI正成为新质生产力在医疗领域的核心引擎,但其规模化仍需攻克“技术-成本-伦理”三角难题。

脑机接口技术涉及硬件、软件、信号解码、能源管理等多个复杂环节,每一项都需要突破技术瓶颈。脑机接口与机器人的融合正催生万亿级新业态,医疗康复领域已进入商业化爆发前夜。脑机接口关键设备的国产替代是中国突破技术封锁、抢占产业高地的核心战略,已在芯片、电极、系统集成等环节实现重大突破。如技术验证明确(如爱朋医疗、岩山科技)、产业链整合能力强(如汉威科技、南京熊猫)的标的,长期需跟踪技术迭代速度与临床转化效率,把握人机交互革命带来的结构性机会。国产替代不仅是技术替代,更是标准与生态的重新定义。中国在柔性电极、汉语解码等局部领域已实现“并跑”,下一步需通过临床需求反哺技术迭代、政策资本双轮驱动,在“人机共生”的终极竞争中掌握话语权。

标准定义脑机接口的未来。短期(2025-2027):医疗设备标准驱动临床转化,非侵入式产品规模化商用;中期(2028-2030):工业、消费电子多场景标准成熟,成本下降催生千亿市场;长期(2030+):脑机融合智能标准突破认知边界,伦理框架全球趋同。标准化建设正从“跟随式规范”转向“引领式创新”,成为BCI从实验室奇观迈向新质生产力的核心枢纽。唯有攻克“技术-伦理-产业”三角标准化的协同难题,方能在人机共生的未来竞争中掌握定义权。