2023年10月,《上海市促进浦东新区标准化创新发展若干规定》作为全国首部标准化创新地方性法规实施,首创“标准创新联合体”和“企业联合标准”制度,突破原有《标准化法》的限制:主体扩展:允许企业、科研机构、境内外组织联合制定标准,解决跨界协作难题;国际开放性:明确境内外机构可共同参与,推动标准国际化;快速响应机制:弥补传统标准制定周期长、覆盖不全的痛点,尤其适应新兴技术领域需求。这是制度创新背景。

发展现状与领域分布。截至2025年初,浦东已成立7家标准创新联合体,发布9项企业联合标准,覆盖人工智能、生物医药、绿色低碳三大领域:

领域 | 典型案例 | 技术特点 |

人工智能 | 《智能建筑边缘混合组网应用技术规范》 | 融合多协议、AI管理、空间感知技术,提升设备兼容性与能效 |

生物医药 | 《有源医疗器械可靠性管理能力等级划分》 | 建立可靠性分级体系,填补医疗设备全生命周期管理空白 |

绿色低碳 | 《退役动力电池梯次利用温室气体减排效益评估导则》 | 量化电池回收碳减排效益,助力循环经济 |

其中上海医疗器械标准创新联合体发布《有源医疗器械可靠性管理能力等级划分》,该标准不仅提供覆盖产学研全周期医疗器械等级划分准则,还吸纳了全球领先的医疗器械龙头制造商参与制定,是上海支持外商企业依法平等参与标准制定的一次有益实践。

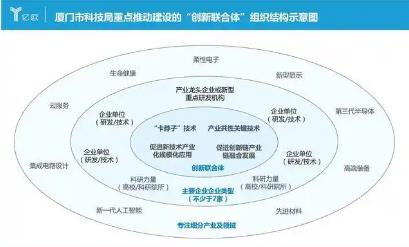

运行机制与核心成效。1.推动“三链融通”。标准链:联合体整合产业链上下游需求,制定覆盖设计、生产、消费全链条的标准(如智能照明联合体由5家技术企业组成);创新链:将技术专利转化为标准,例如智能建筑标准推动AI与物联网技术落地;产业链:企业联合标准直接服务产业升级,如金桥镇依托标准打造“未来车”产业核爆点。2.国际化突破。国际专家牵头制定:9项标准中多数由具备国际标准经验的技术机构主导,为“走出去”奠基;国际组织落地支持:积极争取ISO/TC350(数字创意设计)等国际标委会落户浦东。

面临挑战。1.领域覆盖不均衡:现有标准集中于优势产业(如AI、生物医药),元宇宙、人形机器人等新兴领域刚起步;2.国际话语权待提升:尽管国际标准数量增长快(占全国10%),但主导性仍不足;3.中小企业参与度低:联合体多由链主企业或科研机构主导,中小微企业融入机制尚不完善。未来发展方向。1.拓展新兴领域联合体:2025年计划组建人形机器人、智慧物流、介孔材料等国际标准化创新团队;2.全域标准化建设:依据《浦东新区标准化创新发展行动计划(2025-2027)》,推动城市数字化转型标准全覆盖;3.强化质量基础设施:依托金桥镇“全国质量强镇”创建(目标2027年),构建“政府-企业-社会”协同治理模型;4.国际标准孵化:通过明珠国际标准化研究院培养专业人才,搭建国际交流平台,争取主导ISO/IEC标准提案。

浦东新区标准创新联合体通过制度性突破与产业深度融合,已成为推动“三链融通”的核心载体。未来需进一步扩大领域覆盖、提升国际规则制定能力,并激活中小企业参与活力,以实现“高标准引领高质量发展”的战略目标。上海市浦东新区标准创新联合体作为全国标准化改革的制度性突破,已通过全国首部标准化创新地方性法规《上海市促进浦东新区标准化创新发展若干规定》构建了主体开放、跨界协同、国际化的创新框架。浦东新区标准创新联合体通过制度性突破与产业深度融合,已成为推动“三链融通”的核心载体。未来需进一步扩大领域覆盖、提升国际规则制定能力,并激活中小企业参与活力,以实现“高标准引领高质量发展”的战略目标。

为进一步提升引领能力,需在以下方向深化创新发展。强化国际标准话语权,深化开放合作。构建国际标准孵化平台:依托浦东明珠国际标准化研究院,搭建国际交流平台,重点培养精通ISO/IEC规则的专业人才,推动本土标准国际化。例如中国商飞与俄罗斯钛企联合制定的钛合金标准填补国际空白,此类模式需规模化复制。吸引国际组织落地:争取ISO/TC350(数字创意设计)等国际标委会落户浦东,提升规则主导权。目前国际标准占比仅全国10%,需通过政策倾斜加速突破。拓展跨境联合标准:延续《若干规定》对境内外主体的开放政策,鼓励更多类似中企+美企合作的《退役电池碳减排导则》项目,推动标准“走出去”。

拓展新兴领域覆盖,完善标准生态。布局前沿技术赛道:根据《浦东新区标准化创新发展行动计划(2025-2027)》,重点组建人形机器人、智慧物流、介孔材料等联合体,弥补当前元宇宙等领域覆盖不足的短板。强化城市数字化转型标准:推动智能建筑、交通、能源等全域数字化标准研制,如《智能建筑边缘混合组网规范》通过多协议融合提升能效,需延伸至智慧城市全场景。支持中小企业参与机制:建立分层协作模式,由链主企业牵头、中小微企业配套,避免联合体“巨头化”。可参考智能照明联合体吸纳外资与民企的经验,制定专项激励政策。

以下为未来三年重点拓展领域规划:

重点领域 | 布局重点 | 国际对接目标 |

人形机器人 | 安全控制、人机交互标准 | 对接ISO/TC299机器人技术委员会 |

智慧物流 | 自动驾驶仓储、绿色供应链标准 | 参与ISO/TC204智能交通标准 |

介孔材料 | 生物医药应用、环保性能评估标准 | 联合日韩研究机构共研 |

优化联合体运行机制,激活创新效能。建立“快速响应—动态迭代”机制:利用法规允许的灵活性,缩短标准制定周期。例如医疗器械可靠性标准从研发到发布仅6个月,需推广至新兴领域。深化“三链融通”模式:标准链:整合上下游需求(如智慧酒店机器人联合体12家单位覆盖研发至消费全链条);创新链:推动专利转化标准,如智能建筑标准将AI算法专利转化为技术规范;产业链:以金桥镇“质量强镇”为样板,构建“政府-企业-社会”协同治理模型,加速标准产业化。探索市场化运营:推动联合体从政府主导转向市场化运作,通过标准认证服务(如金桥检验检测认证平台即金桥TIC平台)实现可持续营收。

夯实质量基础设施,强化支撑体系。建设“一站式”质量服务平台:整合检验检测机构(如新落户的大连锅炉压力容器检测院)、认证服务(CCC认证产业园)、碳中和服务站等资源,降低企业标准化成本。完善标准化人才培养:依托上海第二工业大学标准化工程本科专业及6家实训基地,定向培养“技术+标准+外语”复合人才。推广“金桥模式”全域应用:以金桥镇2027年建成“全国质量强镇”为目标,复制其经济质量效益增长、产业竞争力提升、全民质量共治三大任务框架至其他区域。构建“制度—产业—国际”三位一体引领范式。浦东标准创新联合体的未来发展,需以制度型开放为引擎(国际规则)、全链协同为根基(三链融通)、新兴领域为蓝海(机器人、数字城市),最终形成“浦东标准”全球影响力。通过明珠研究院(今年1月9日,全市首个国际标准化专业服务研究机构——上海浦东明珠国际标准化研究院正式揭牌成立,研究院由上衡道国际标准技术服务(上海)有限公司联合上海金桥智能网联汽车发展有限公司、上海市标准化协会发起设立)。孵化国际人才、行动计划拓展新赛道、质量基础设施降本增效,可望实现从“国内首创”到“全球引领”的跨越,为中国参与国际治理提供标准化范本。

中国标准创新联合体是近年来中国标准化改革的重要制度创新,尤其在浦东新区先行先试的实践中,已成为链接技术研发、产业升级与国际规则制定的核心载体。结合政策机制、典型案例、运行效能及挑战方向展开系统分析。制度创新:突破传统标准化的法律与政策框架。1.法规突破。《上海市促进浦东新区标准化创新发展若干规定》作为全国首部标准化地方性法规实施,首创“标准创新联合体”概念,突破《标准化法》限制:主体扩展:允许企业、科研机构、境内外组织联合制定标准,解决跨界协作难题;国际开放性:明确境内外机构可共同参与制定企业联合标准,推动标准国际化;快速响应机制:弥补传统标准制定周期长、覆盖不全的痛点,适应新兴技术快速迭代需求。

2.国家战略衔接。《国家标准化发展纲要》(2021年)提出“推动标准化与科技创新互动发展”,要求到2025年50%以上科技计划项目产出标准成果;山东、上海等地试点“标准化创新示范区”,山东规划到2025年制定100项原创技术标准和50项国际标准,形成全域标准生态。运行机制与典型案例:三链融通与国际化实践。1.核心机制:全链条协同。主体整合:由链主企业或技术机构牵头,覆盖研发、生产、消费等环节(如智慧酒店机器人联合体整合12家单位);三链融通:标准链:整合产业链需求(如医疗器械可靠性标准覆盖设计至报废全周期);创新链:专利转化为标准(如智能建筑标准融合AI算法专利);产业链:金桥镇以标准打造“未来车”产业高地。

2.典型联合体案例与创新价值。以下为代表性案例解析:

领域 | 联合体构成 | 标准名称 | 创新价值 |

医疗器械 | 上海市医械检验院+美敦力等6企+高校 | 《有源医疗器械可靠性管理能力等级划分》 | 首创可靠性分级体系,填补全生命周期管理空白,外资平等参与成典范 |

智慧酒店 | 上海电科院+上下游12家单位 | 《智慧酒店机器人技术要求》 | 实现研发阶段缺陷识别,降低故障率,支撑110亿美元市场规模 |

航空航天 | 中国商飞+俄罗斯VSMPO-AVISMA公司 | 《退火态Ti-6Al-4V钛合金材料》 | 填补国际空白,提升国产大飞机竞争力 |

绿色低碳 | 上海二工大+美国西恩迪等 | 《退役电池梯次利用碳减排评估导则》 | 量化减排效益,为国际标准提供中国方案 |

3.国际化路径。跨境合作:如中俄钛合金标准、中美电池碳减排标准,直接对接国际产业资源;国际组织落地:推动ISO/TC350(数字创意设计)等标委会落户浦东,提升规则主导权。成效与挑战:双视角审视。1.核心成效。填补标准空白:9项企业联合标准覆盖AI、生物医药、低碳等领域,解决“无标可依”问题;产业赋能:智能建筑标准推动多协议融合技术落地,酒店机器人标准降低故障率30%;国际突破:主导制定国际标准占比全国10%,钛合金材料标准获国际采纳。

2.现存挑战。领域覆盖不均衡:现有标准集中于AI、生物医药等优势产业,元宇宙、人形机器人等领域刚起步;国际话语权不足:国际标准参与度提升,但主导性仍弱(如ISO提案牵头率低);中小企业参与薄弱:联合体多由链主企业主导,中小微企业配套机制缺失。创新发展方向:从制度优势到全球引领。1.拓展新兴领域联合体。按《浦东新区标准化行动计划(2025-2027)》,重点布局人形机器人、智慧物流、介孔材料等国际标准化团队;推动城市全域数字化标准覆盖(如智慧能源、交通)。

2.强化国际规则制定能力。依托明珠国际标准化研究院培养“技术+标准+外语”复合人才,建设国际交流平台;推动跨境联合标准规模化(复制中俄钛合金标准模式)。3.激活中小企业参与。建立“链主企业+中小微配套”分层机制,参考智能照明联合体吸纳民企经验;政策倾斜:设立专项基金支持“专精特新”企业参与标准制定(山东计划培育200家)。4.优化全链条服务生态。建设“一站式”质量基础设施:整合检测、认证、碳中和服务(如金桥TIC平台);推广“快速响应—动态迭代”机制:复制医疗器械标准6个月研制周期至新兴领域。

构建“中国标准”全球影响力的核心载体。标准创新联合体通过制度型开放(境内外主体协同)、全链融通(三链耦合)、国际对标(规则输出),正成为科技自立自强与产业升级的关键引擎。未来需以新兴领域覆盖突破技术卡点、以中小企业激活优化生态、以国际人才孵化提升话语权,推动“中国标准”从国内首创向全球规则演进,为中国参与全球治理提供标准化范本。

新质生产力与标准创新联合体的协同发展,是中国推动科技创新、产业升级与国际竞争力提升的核心路径。新质生产力以科技创新为核心驱动力,依托战略性新兴产业和未来产业,强调全要素生产率提升与绿色化、数字化深度融合;标准创新联合体则通过制度型开放与全链条协同,成为新质生产力的重要制度载体。以下从理论逻辑、实践探索、挑战与创新方向展开分析。理论逻辑:新质生产力与标准创新的内在关联。1.新质生产力的内涵特征。科技引领性:以人工智能、生物制造、绿色能源等前沿技术为引擎,推动生产力质态变革。全要素升级:通过数据要素赋能、数字技术融合(如6G、区块链),优化资本、劳动力配置效率。绿色可持续:强调生态友好型产业体系,如新能源电池回收、低碳材料应用。

2.标准创新联合体的核心作用。加速技术产业化:联合体整合“产学研用”资源,将专利转化为标准,缩短研发到应用周期(如医疗器械标准6个月发布)。推动制度型开放:允许境内外主体联合制定标准(如中俄钛合金标准),打通国际规则对接通道。支撑“三链融通”:创新链:技术研发→专利形成→标准输出;产业链:上下游质量协同(如苏州冶金联合体统一20家企业技术指标);标准链:填补空白(如退役光伏回收首个国家标准)。实践探索:联合体建设的多元模式与成效。1.制度创新:破解标准供给瓶颈。法规突破:上海浦东《标准化创新发展若干规定》首创“企业联合标准”,允许科研机构、跨国企业等多元主体参与,解决跨界协作难题。快速响应机制:传统标准制定周期长,联合体通过动态迭代(如智慧酒店机器人标准),适应技术快速迭代。

2.领域覆盖与典型案例

地区/领域 | 创新模式 | 代表案例与成效 |

上海生物医药 | 链主企业+国际巨头协同 | 美敦力、联影等制定《有源医疗器械可靠性标准》,降低故障率30% |

苏州光电产业 | 纵向产业链质量管控 | 攻克深海通信装备关键技术,填补国内空白 |

常州合成生物 | 省标委会引领国际标准 | 主导合成生物学首项国际标准,推动DHA制备技术产业化 |

邹平铝业 | “链主领航+中小企业揭榜” | 魏桥创业集团牵头联合体,带动集群标准化升级 |

3.支撑体系:数字赋能与基础服务。质量管理数字化:苏州发布全国首个《制造业数字化质量管理评价规范》,康力电梯构建“产业大脑”实现全链条质控。一站式服务平台:苏州建立“1+5+N”质量基础设施体系,2023年服务企业1.5万家,解决技术难题2000余项。核心挑战:均衡性、话语权与生态构建。1.领域覆盖不均衡。现有联合体多集中于AI、生物医药等成熟领域,人形机器人、元宇宙等未来产业布局刚起步。2.国际话语权不足。中国国际标准占比仅10%(上海数据),ISO提案主导率低,需突破欧美标准体系垄断。3.中小企业参与薄弱。联合体常由链主企业主导,中小微企业配套机制缺失(如邹平市“市场驱动力不足”问题)。

创新发展路径:构建“三位一体”生态。1.拓展新兴领域联合体。布局未来产业:按《浦东新区标准化行动计划(2025-2027)》,重点组建人形机器人、智慧物流等国际团队。城市全域数字化:推动智能建筑、交通、能源标准全覆盖(如上海《智能建筑边缘组网规范》延伸至智慧城市)。2.强化国际规则主导权。人才孵化:依托上海明珠研究院、青岛“产业领军人才计划”,培养“技术+标准+外语”复合人才。跨境标准合作:复制中俄钛合金、中美电池碳减排标准模式,吸引ISO标委会落户(如ISO/TC350)。3.激活中小企业生态。分层协作机制:链主企业发布“揭榜挂帅”项目(邹平模式),中小企业配套参与。政策倾斜:设立专项基金(山东计划培育200家“专精特新”企业),提供定制化培训。

4.优化制度与数字基建。动态迭代机制:推广医疗器械标准6个月快速响应周期,适配技术迭代。数据要素赋能:构建产业链数据链(如苏州电梯产业大脑),驱动精细化生产。标准作为新质生产力的基础设施。标准创新联合体通过制度开放性(境内外协同)、技术前瞻性(新兴领域布局)、生态包容性(中小企业激活),成为新质生产力从实验室迈向产业化的核心桥梁。未来需以“标准链”牵引“创新链-产业链”,通过国际人才培育、数据要素整合、全域标准化覆盖,实现从“技术跟跑”到“规则领跑”的跨越,为中国参与全球治理提供标准化范本。

医疗器械标准创新联合体是我国推动产业技术协同与制度型开放的核心载体,尤其在高端医疗设备、人工智能诊疗等前沿领域,通过整合“产学研医检”资源,加速技术产业化与国际化。关键要素分析。政策法规突破:构建制度保障。1.地方性法规首创(上海浦东)。全国首部标准化创新地方性法规《上海市促进浦东新区标准化创新发展若干规定》,首创“标准创新联合体”制度。主体开放:允许企业、科研机构、境内外组织联合制定标准,解决跨界协作难题(如美敦力与联影等竞争对手合作)。快速响应机制:企业联合标准制定周期缩短至6个月,适应技术快速迭代需求(传统标准需2-3年)。国际对接:明确境内外机构平等参与,推动标准国际化(如中俄钛合金材料标准)。2.国家监管政策支持。

国家药监局2025年拟出台《支持高端医疗器械创新发展举措》,提出十项全生命周期监管措施:创新特别审查程序:加速国内首创、国际领先产品上市(如AI医疗软件、脑机接口设备)。标准体系强化:加快制定手术机器人、外骨骼机器人等行业标准,支撑国产设备参与国际竞争。运行机制创新:全链条协同与快速转化。1.主体整合与“三链融通”。产业链协同:由链主企业或科研机构牵头,整合上下游单位(如上海医疗器械检验研究院联合美敦力、微创等8家企业,覆盖研发至临床应用)。

创新链驱动:专利转化为标准,如《有源医疗器械可靠性标准》将可靠性管理能力分级,降低产品故障率30%。标准链牵引:填补空白领域,如深圳发布全国首个UDI(医疗器械唯一标识)系列地方标准,实现全生命周期追溯。2.动态响应与市场化运作。快速迭代机制:联合体通过线上协作(如微信群、视频会议)实时讨论技术细节,缩短标准制定周期。服务生态构建:宝山区创新联合体提供“一站式全流程”服务,涵盖技术攻关、融资对接、国际标准孵化。

三、典型案例与成效

联合体名称 | 核心成果 | 创新价值 |

上海医疗器械标准创新联合体 | 《有源医疗器械可靠性管理能力等级划分》 | 填补可靠性标准空白,降低研发返工成本50%,加速高端设备国产化 |

深圳UDI追溯平台 | 全国首个UDI信息化平台,串联生产-经营-使用全环节 | 累计采集500万条数据,入选国际GS1医疗卫生优秀案例,为出口扫清壁垒。 |

宝山医疗器械创新联合体 | 整合高校、企业、投资机构,提供技术攻关与融资服务 | 首批7个项目获5950万元扶持,覆盖生物医药、机器人等领域。 |

国家药监局脑机接口标准组 | 《采用脑机接口技术的医疗器械术语及定义》等3项行业标准 | 抢占技术制高点,2024年国内脑机接口临床试验达25项(同比翻番) |

支撑体系:人才、技术与国际化。1.标准化人才培养。上海二工大设立全国首个标准化工程本科专业,联合6家实训基地培养“技术+标准+外语”复合人才。国际专家引进:浦东“明珠计划”放宽学历限制,吸引13位国际标准化专家落户。2.数字基建与质量平台。苏州建立“1+5+N”质量基础设施体系,2023年服务企业1.5万家;深圳UDI平台实现监管、医保、医院“三医联动”。人工智能赋能:国家药监局推动AI医疗器械标准,如《AI算法脑电数据集质量要求》。3.国际化路径。主导国际标准:中国现行医疗器械国际标准转化率达90%,2024年新增4大重点领域(医疗机器人、AI软件等)。跨境合作:中俄钛合金标准、深圳UDI国际案例输出,支持企业通过GHWP等组织“出海”。

挑战与未来方向。1.现存瓶颈。中小企业参与不足:联合体多由链主企业主导,中小微企业配套机制缺失(如资金、技术门槛)。领域覆盖不均:当前标准集中于有源设备、AI医疗等,再生医学、器官芯片等未来产业布局薄弱。国际话语权待提升:中国主导ISO标准仅占10%,欧美仍垄断核心规则。2.突破路径。分层协作机制:推广“链主揭榜+中小企配套”模式(参考邹平铝业联合体),设立专项基金培育200家“专精特新”企业。拓展新兴领域:按《浦东标准化行动计划(2025-2027)》,重点布局人形机器人、智慧医疗物流等国际团队。强化国际孵化:依托明珠研究院搭建ISO标委会落户通道,复制中俄钛合金标准跨境合作模式。

以“标准链”激活医疗器械新质生产力。医疗器械标准创新联合体通过制度开放(境内外协同)、技术前瞻(脑机接口等标准)、生态融通(全链条服务),成为破解“卡脖子”技术、推动产业国际化的核心引擎。未来需以 中小企业激活、国际规则主导、未来产业覆盖为突破点,将“中国标准”嵌入全球医疗创新体系,实现从“技术跟跑”到“规则领跑”的跨越。打造医疗器械新质生产力,需以技术创新为核心驱动,通过制度开放、全链协同、生态优化破除产业瓶颈,实现从研发到国际竞争的全维度升级。以下是系统性路径与实践案例。

技术创新:智能化与核心部件突破。1.智能制造赋能传统生产。机器人替代人工:新华医疗引入视觉识别机器人、剪刀磨削机器人,实现手术器械毛坯制造24小时自动化生产,加工成本降低15%,产品一致性显著提升。柔性制造系统:鱼跃医疗搭建智能排产与物流调度系统,实现多品种、小批量医疗产品的全流程可视化生产,入选国家级“智能制造试点示范工厂”。2.核心技术攻关。国产替代突破:垠艺生物研发“无聚合物药物涂层支架”和“分叉病变药物球囊”,打破国际垄断,填补国内空白。跨学科技术融合:河南高性能医疗器械创新联合体聚焦麻醉、神经调控等领域,整合高校与医院资源攻关高端设备(如智能输注系统)。

制度创新:联合体机制与法规突破。1.标准创新联合体驱动“三链融通”。主体开放:上海浦东首创“医疗器械标准创新联合体”,允许美敦力、联影等竞争对手联合制定《有源医疗器械可靠性标准》,缩短研发周期50%,降低故障率30%。快速响应机制:企业联合标准制定周期压缩至6个月(传统需2-3年),适应技术迭代需求。2.政策支持全生命周期创新。 注册审评优化:海南推行药械审评进度实时查询,破解“盲区”问题;浙江创新服务联盟提供“一对一”企业秘书,加速产品上市。国际规则对接:浦东法规明确境内外机构平等参与标准制定,推动中俄钛合金材料标准等跨境合作。

服务与生态创新:流通变革与UDI追溯。1.数字化供应链重构。全国一体化平台:建发致新整合上游100余家厂商与下游3000家医院,通过UDI系统实现耗材“生产-流通-使用”全流程追溯,库存周转率提升超行业均值。医院SPD服务:智能柜与RFID技术实现“消耗即结算”,公立医院耗材管理效率提升40%。2.区域协作与转化平台。专科联合体覆盖:河南按麻醉、护理等10个专科设立创新联合体,加速临床需求向产品转化。产学研深度融合:浙江器械联盟联合浙大等机构,推动切缘检测系统等6项成果转化,破解高校研发与产业脱节难题。

支撑体系:人才、绿色与国际布局。1.复合型人才培养。上海二工大设立全国首个标准化工程本科专业,联合6家基地培养“技术+标准+外语”人才;浦东“明珠计划”吸引13位国际标准化专家落户。2.绿色制造与低碳认证。鱼跃医疗建立中央能源管理系统,通过ISO 14001认证及“江苏省绿色工厂”评审,降低单位产能能耗20%。3.全球化市场拓展。技术标准输出:垠艺生物UDI系统率先实现全生命周期监管,入选国际GS1优秀案例。海外本地化布局:鱼跃医疗在德、美等地设研发中心,2024年上半年海外营收增长30.19%。

构建“技术-制度-生态”三位一体范式。医疗器械新质生产力的核心在于。技术端:以智能生产突破效率瓶颈,以核心部件攻关解决“卡脖子”问题;制度端:通过联合体机制破除主体壁垒,依托政策优化加速转化周期;生态端:以UDI追溯和数字平台重构供应链,借国际标准孵化提升话语权。未来需持续强化产学研医协同、中小企业融入(如“链主揭榜”模式)及绿色低碳转型,方能实现从“国产替代”到“全球引领”的跨越。

参考资料:上海浦东新区法规实践、产业案例、国家战略衔接、苏州质量创新联合体模式、新质生产力理论框架等。