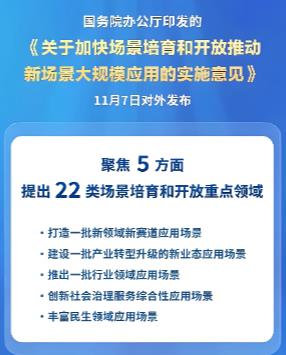

2025年11月7日国务院办公厅发布了《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》(以下简称《实施意见》)。内容解读意见指出,场景是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境,是连接技术和产业、打通研发和市场的桥梁,是推动科技创新和产业创新融合发展的重要载体,对促进新技术新产品规模化商业化应用具有重要牵引作用。意见聚焦打造一批新领域新赛道应用场景、建设一批产业转型升级的新业态应用场景、推出一批行业领域应用场景、创新社会治理服务综合性应用场景、丰富民生领域应用场景等5方面,提出22类场景培育和开放重点领域。

《实施意见》系统性地为新技术、新产品的实际应用和产业化铺平了道路。《实施意见》的总体目标与核心路径。《实施意见》的核心目标是充分发挥我国超大规模市场的优势,通过加速培育和开放各类应用场景,来推动新质生产力的发展。它明确将“场景”定义为连接技术与产业、研发与市场的桥梁,并提出了一条清晰的发展路径:技术突破 — 场景验证 — 产业应用 — 体系升级。这意味着,一项新技术不仅要在实验室里取得成功,更要通过真实场景的反复测试和验证,才能最终实现大规模商业化和产业化,从而带动整个产业体系的升级。

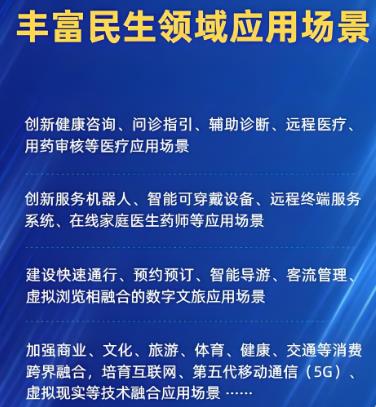

五大重点场景领域。《实施意见》重点规划了五大方面共22类重点领域,下表进行了归纳:

重点方向 | 涵盖的主要领域 |

新领域新赛道

| 数字经济、人工智能、全空间无人体系(含低空经济)、生物技术、清洁能源、海洋开发 |

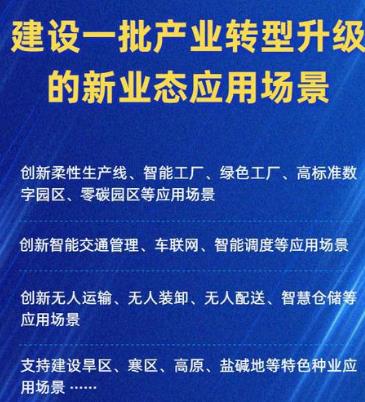

产业转型升级 | 智能制造、绿色制造、智慧物流、现代农业 |

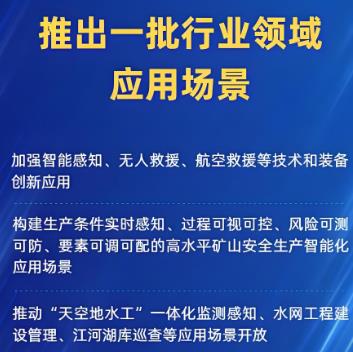

行业深度应用 | 应急管理、矿山安全、智慧水利、施工安全、林业草原 |

社会治理服务 | 智慧政务、智慧城市、数字乡村 |

民生服务改善 | 智慧医疗、养老助残托育、数字文旅、跨界融合消费 |

三大政策创新点。这份意见的亮点不仅在于划定了重点领域,更在于其推动落实的机制设计。推动场景资源公平高效配置:文件特别强调要加大各类场景的开放力度,尤其是要求国有企业、中央企业主动开放其主业领域的场景,吸引民营企业、中小企业和科研院所参与,防止在场景资源配置中设置不合理的门槛。协同推进准入、场景、要素改革:《实施意见》并非孤立政策,它注重与市场准入环境优化、要素创新配置等改革协同推进。提出要探索空天、深海、频谱轨道等新型要素的市场化配置方式,发挥技术、数据、人才、资本等要素的支撑作用。发挥场景的“试验田”作用:文件重视场景对制度政策的验证功能,提出可以在特定场景下开展监管压力测试,通过实践来检验和完善相关管理规定、标准体系甚至法律法规,为实现“放得活”又“管得好”探索路径。

总而言之这份《实施意见》可以看作是一份推动创新与应用深度融合的“施工图”。它通过系统性布局现实应用场景,为前沿技术提供了宝贵的“试金石”和“练兵场”,对于加速培育新质生产力、推动经济高质量发展具有十分重要的意义。

下面围绕数字经济,人工智能应用,生物技术,养老及医疗健康领域来展开。《实施意见》为数字经济与实体经济深度融合提供了系统性的路线图。下面说明数字经济应用场景重点方向。

场景维度 | 《实施意见》指引的重点方向与关键领域 |

数据要素化 | 数据潜能挖掘、数据分析挖掘、流通使用、安全防护 |

技术融合

| 元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等技术在办公、社交、消费、娱乐等领域的创新应用 |

产业赋能 | 推动实体经济和数字经济深度融合 |

数据要素价值的释放。《实施意见》将挖掘数据要素潜能视为数字经济场景培育的核心。这意味着未来的重点不仅在于收集数据,更在于如何将数据转化为实际生产力。技术创新驱动:文件明确支持在数据分析挖掘、流通使用和安全防护等领域进行技术创新。目标是丰富数据产品和服务供给,让数据能够安全、高效地“活”起来、“流”动起来,为决策提供支撑。应用场景探索:在实践中,这意味着将催生更多专业的数据服务商,帮助企业进行精准营销、优化供应链管理;在金融、医疗等领域,基于数据模型的智能风控和辅助诊断也将拥有更广阔的验证和應用空间。

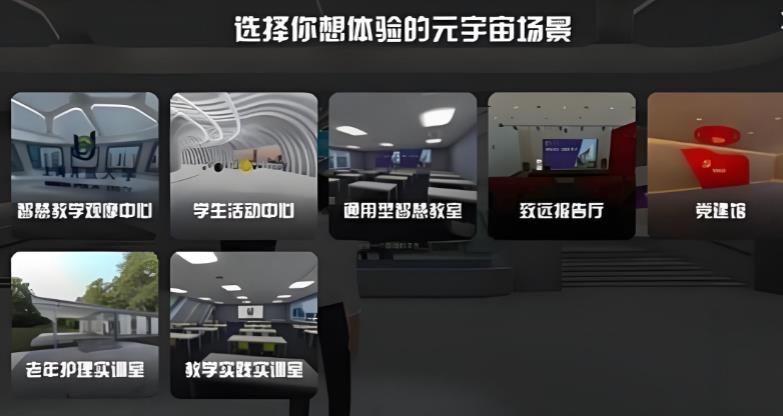

前沿技术的融合应用。《实施意见》鼓励将前沿数字技术应用于具体情境,特别是提到在办公、社交、消费、娱乐等领域探索元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等技术的创新应用场景。这旨在通过真实的用户体验和反馈,驱动技术快速迭代和商业化。沉浸式体验:你可以想象,未来通过虚拟现实技术,在家就能“亲临”一场远在千里之外的演唱会或通过AR眼镜,在购买家具前就看到它实际摆放在家中的效果。智能算力服务:云计算和智能算力的发展,则能让中小企业像使用水电一样,便捷、低成本地获取强大的计算能力,用于产品研发和市场分析。

赋能实体经济转型升级。数字经济的根本价值在于赋能实体经济。《实施意见》强调要推动实体经济和数字经济深度融合。其路径是“技术突破—场景验证—产业应用—体系升级”,通过场景应用打通从研发到市场的链条。智能制造:在制造业,数字孪生技术可以在虚拟空间中构建一个与物理工厂一模一样的数字模型,实现对生产线的实时监控、故障预测和优化调试,大幅提升效率。智慧农业:在农业领域,通过无人机遥感监测、大数据分析,可以实现精准施肥灌溉,既能节约资源又能提升产量。智慧物流:智慧物流场景通过应用无人运输、无人装卸、智慧仓储等技术,旨在提升物流效率。

提升社会治理与民生服务。数字经济同样深刻改变着社会治理和民生服务模式。《实施意见》在智慧城市、政务服务和民生领域都规划了相应的应用场景。智慧政务与城市治理:推动智能预约、智能审批、智能监管等智慧政务服务建设。围绕智慧社区、市政交通、城市运行管理等,推进新型城市基础设施建设,创新城市全域数字化转型场景。民生服务数字化:医疗卫生领域:推动大数据、物联网、脑机接口等新一代信息技术及医疗机器人等智能设备集成应用,创新健康咨询、问诊指引、辅助诊断、远程医疗等应用场景。养老助残托育领域:创新服务机器人、智能可穿戴设备、远程终端服务系统等应用场景,打造科技助残、家政服务、托育照护、康复医疗等相结合的生活服务场景。文化和旅游领域:加强数字演艺、数字艺术、沉浸式体验等多业态集成,建设快速通行、预约预订、智能导游、虚拟浏览相融合的数字文旅应用场景。

如何推动场景落地。《实施意见》不仅描绘了方向,更提出了推动场景落地的关键机制,核心在于“开放”与“改革”。加大场景开放力度:特别强调国有企业特别是中央企业要主动开放主业领域场景,吸引民营企业、中小企业和科研院所参与。同时支持民营企业主动发掘市场需求探索拓展新场景。促进场景资源公平高效配置:要求不得在地域、业绩、规模、企业性质等方面违规设置限制条件,旨在让各类主体能公平参与。协同推进准入、场景、要素改革:通过完善市场准入、探索新型要素市场化配置等方式,强化促进新质生产力发展的制度供给。

《实施意见》为生物技术这类前沿科技的产业化应用指明了清晰路径。下面这个表格概括了生物技术的主要应用方向。

应用领域 | 《实施意见》指引下的重点场景方向 |

生物制造与材料 | 生物基材料替代、天然产物绿色制备、工业生物技术应用 |

医疗健康 | 创新药物与疗法研发、先进诊疗技术应用、远程医疗与健康管理 |

农业与食品 | 生物育种、智慧农业、食品制造与安全 |

能源与环保 | 生物能源、生物环保与污染治理 |

产业融合 | 生物技术与信息技术、人工智能等深度融合 |

生物制造推动材料革新。《实施意见》明确要重点开放生物基材料替代、天然产物绿色制备等应用场景。绿色材料生产:利用合成生物学技术,可以设计微生物来生产可生物降解的塑料(如PHA)、生物基尼龙等材料,有效减少对化石原料的依赖和“白色污染”。高值化合物合成:通过优化微生物的代谢途径,能够高效合成一些传统提取方式成本高昂的天然产物。例如,我国已攻克了抗癌药物紫杉醇的生物合成难题,并掌握了糖尿病药物西格列汀关键中间体的专利生产技术。

医疗健康的精准化变革。在医疗健康领域,生物技术正推动诊疗向更精准、更高效的方向发展。先进疗法与药物研发:基因编辑技术(如CRISPR) 为治疗遗传性疾病带来了希望,已有临床试验成功应用于遗传性致盲疾病的治疗。细胞治疗(如干细胞疗法)在再生医学领域展现出修复组织损伤的潜力。智能诊疗平台:《实施意见》鼓励大数据、物联网与智能设备的集成应用,创新辅助诊断、远程医疗等场景。例如,人工智能心电自动分析系统已投入实际应用。

农业育种与绿色生产。生物技术为保障粮食安全、推动农业可持续发展提供了关键工具。精准高效育种:《实施意见》明确提出加快种业应用场景建设,加强设计育种、生物育种等科学技术的支撑引领。通过基因编辑、全基因组选择等技术,可以精确、快速地培育出高产、抗病、适应性强的动植物新品种。农业生产模式革新:智慧农场等场景将生物技术与物联网、无人机等技术结合,实现精准施肥、智能灌溉,显著提升农业生产效率。

能源环保与可持续发展。生物技术在推动绿色低碳转型方面扮演着重要角色。可再生能源生产:利用生物技术可以将餐厨废油(地沟油)转化为生物航空燃料,将工业尾气或农业废弃物通过微生物转化为生物乙醇或沼气,实现废物的资源化利用。环境污染治理:针对污染物,可以筛选或改造特定的微生物菌剂,用于降解有机污染物、修复土壤和水体,是一种环境友好的治理方案。

融合赋能与未来展望。《实施意见》特别强调要构建生物技术产业融合发展生态圈。未来,生物技术与人工智能、大数据等信息技术的深度融合将进一步加速创新。例如,AI可以用于预测蛋白质结构、加速药物靶点发现,而脑机接口等技术在康复医疗领域具有广阔前景。

《实施意见》为养老领域如何借助科技力量实现升级描绘了清晰的蓝图。这份文件非常强调通过实际应用场景来验证和推广新技术,从而形成“技术突破—场景验证—产业应用—体系升级”的良性循环。在养老领域,这意味着要将技术创新与老年人的真实需求紧密结合起来。主要养老应用场景方向:

场景分类 | 《实施意见》引导的重点方向 | 具体应用场景举例 |

安全防护与紧急救援

| 创新服务机器人、智能可穿戴设备、远程终端服务系统等应用场景 | 智能水表、物联网门磁、“一键呼”应急呼叫系统等实现对独居老人的安全智能监护与及时响应。 |

健康管理与远程医疗

| 推动物联网、智能设备集成应用,打造康复医疗、健康服务相结合的场景 | 通过智能手环等监测生命体征,平台提供“互联网医院”在线问诊、家庭照护床位远程支持、慢性病用药管理。 |

照护服务与情感关爱

| 创新科技助残、托育照护、生活服务等相结合的场景

| 使用智能陪伴机器人进行语音互动,通过智慧养老平台“一键预约”助餐、助浴、助洁等上门服务。 |

整合性智慧养老平台 | 促进线上线下资源融合,创新智慧养老新业态 | 建设智慧养老信息平台,整合政府、社区、服务商资源,为老年人提供一站式服务。 |

如何推动场景落地。《实施意见》不仅指明了方向,还提出了推动这些场景落地的关键路径:加大场景开放与资源公平配置:鼓励国有企业、特别是中央企业主动开放主业领域的场景,吸引民营企业、中小企业和科研院所参与。这意味着将有更多真实的环境(如社区、养老机构)向创新产品和服务开放,为新技术提供“试验田”。强化政策协同与保障:文件强调要发挥政府采购的支持作用,并推动场景培育与首台(套)装备、首批次材料、首版次软件等创新支持政策协同衔接。这能为研发智慧养老产品的企业提供从市场到资金的有力支持。

坚持“以人为本”与安全有序:技术在养老领域的应用,核心是服务于人。《实施意见》明确要求统筹新技术应用与高质量充分就业,并完善安全风险管控,确保场景安全有序发展。这提醒我们,智慧养老的真正成功在于提升老年人的生活品质和幸福感,需要关注需求,防止“智慧不养老,养老不智慧”。总而言之,这份《实施意见》为科技赋能养老产业提供了强大的政策助推力。其核心在于通过创造真实的应用场景,让技术创新能够精准地解决养老实践中的痛点,最终推动“养老”向“享老”转变。

《实施意见》为各行各业的技术应用指明了方向。在医疗健康领域,这份文件极大地推动了人工智能、5G、大数据等数字技术与医疗服务的深度融合,旨在培育新质生产力,提升医疗服务效率和质量。以下结合该《实施意见》的核心理念,梳理医疗健康领域的典型应用场景。人工智能+诊疗服务:提升医疗效率与质量。人工智能在医疗诊断中的应用正从辅助走向深度融合,显著提升了诊疗的精准度和效率。

医学影像智能分析:AI通过深度学习算法分析CT、MRI等医学影像,能快速、精准地识别病灶。例如,胸部肺结节CT辅助诊断可将诊断时间从7分钟缩短至2分钟,冠状动脉CT血管成像辅助诊断则将诊断时间从25分钟大幅缩减至3分钟。这有助于疾病早期筛查,提升诊断质量。临床决策支持:AI系统能整合患者信息,为医生提供诊疗方案建议。在基层医疗机构,如安徽省应用的“智医助理”系统,已覆盖大量乡镇卫生院和村卫生室,提供辅助诊断数亿次,有效规范了基层诊疗行为,提升了基层医疗能力。全科医生也可能利用临床决策支持系统优化诊疗方案。智能手术规划与辅助:AI技术能智能分析医学影像、病理等多模态数据,协助医生明确手术关键部位、推荐最佳手术方案、评估手术风险,从而辅助医生提高手术精准度。结合AR(增强现实)技术,医生在术中可以更直观地定位微小病灶,提升手术精准度。

远程与智慧医疗:优化资源配置与就医体验。5G、大数据等技术的应用,有助于打破医疗资源的地域限制,优化医疗资源配置,改善患者就医体验。5G远程医疗:5G网络的高速率、低时延特性,支持远程会诊、远程手术指导乃至远程精准操作(如远程人体手术),使偏远地区患者能享受到高水平专家的诊疗服务。智慧就医服务:通过“互联网+医疗健康”,许多地方实现了诊前预约一体化、诊中结算“一码通”等。智能系统可提供智能分诊、智能陪诊(如推送就诊流程、位置指引)、智能随访等服务,简化就医流程,减少患者等候时间。医疗数据互通与共享:基于区块链或区域健康信息平台推进不同医疗机构间检查结果互认,方便医生对患者进行综合比对和精准诊疗,减少重复检查。

医药研发与医疗器械创新:AI驱动效率变革。人工智能等技术也深刻改变了医药研发模式和医疗器械的性能。AI加速药物研发:AI可用于靶点发现、分子设计筛选等环节。例如,有企业利用生成式AI参与研发的特发性肺纤维化治疗药物,已进入临床试验阶段,显著缩短了研发时间和成本。智能医疗器械升级:AI赋能的高端医学影像设备(如某些智能CT)能自动完成患者定位、扫描计划制定乃至部分辅助诊断,降低了基层医疗机构的操作难度,提升了诊断准确性。AI还在推动手术机器人、康复机器人等医用机器人的应用。

医保与健康管理:迈向精准与个性化。在医保管理和个体健康服务方面,数字化、智能化同样带来了新的模式。医保智能审核与核算:AI可结合医保规则,对医疗费用进行事前、事中、事后智能审核分析,助力医保控费。同时,也能基于健康医疗数据对投保人进行健康风险评估,提高核保准确性。全生命周期健康管理:借助可穿戴设备(如智能手环)实时监测心率、血氧等生理指标,结合慢病管理平台,为糖尿病患者等提供个性化指导,推动健康管理从被动治疗向主动干预转变。

挑战与未来展望。在推进医疗健康新场景应用的同时,也需关注并着力解决一些挑战:数据安全与隐私保护:医疗健康数据涉及个人敏感信息,需要加强安全技术支撑能力,完善相关法规制度,建立数据安全管理责任制度,并关注去隐私化等安全要求。技术应用与伦理规范:需关注AI应用可能存在的误差(如“AI幻觉”)以及产生医疗纠纷时的责任界定问题,坚持“人机协同”原则,确保医生在诊疗决策中的主体地位。互联互通与标准化:需推进医疗健康数据整合汇聚与跨系统、跨业务的融合,并推动人工智能数据集、模型效果评估等方面标准规范的建立。未来,随着技术发展和政策完善,数字孪生、医疗元宇宙等新形态有望出现,进一步拓展智慧医疗的边界,让优质医疗资源更普惠可及。