一年一度的重阳节来了,重阳节又称老年节,中国民间传统节日,节期在每年农历九月初九日。“九”数在《易经》中为阳数,“九九”两阳数相重,故曰“重阳”;因日与月皆逢九,故又称为“重九”。九九归真,一元肇始,古人认为九九重阳是吉祥的日子。古时民间在重阳节有登高祈福、拜神祭祖及饮宴祈寿等习俗。传承至今,又添加了敬老等内涵。登高赏秋与感恩敬老是当今重阳节日活动的两大重要主题。重阳节始于远古,形成于春秋战国,普及于西汉, 鼎盛于唐代以后。重阳节发端于远古祭祀活动;春秋时期,已有在九月农作物丰收之时祭天帝的活动。受道教思想的影响, 自汉代起重阳节有了求寿, 追求长生的习俗;唐代重阳节被正式定为节日;到明代,九月重阳皇宫上下要一起吃花糕以庆贺,皇帝要亲自到万岁山登高,以畅秋志,此风俗一直流传到清代。2006年5月20日,重阳节被国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录。2012年全国人大常委会修订通过的《中华人民共和国老年人权益保障法》规定每年农历九月初九为老年节。

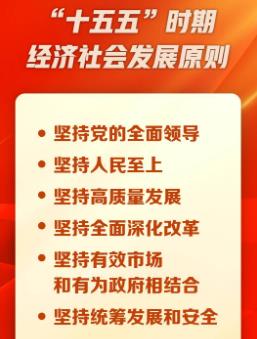

最近《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(简称《建议》)中关于对老年人帮助和服务方面的深度解析。该文件积极应对人口老龄化置于国家发展的战略高度,其相关内容构建了一个多层次、全周期、系统性的应对框架,超越了传统的“养老”概念,体现了从被动应对到主动治理、从单一保障到多元发展的理念升级。

核心理念:从“生存型养老”到“发展型老龄社会”的转变。文件不再将老年人仅仅视为需要被抚养的群体,而是将其视为社会发展的参与者和贡献者。这标志着政策理念的根本性转变。“积极应对”而非“被动承受”:政策基调是主动的,旨在通过系统性布局,将人口老龄化的挑战转化为推动经济增长和社会进步的新机遇。“人口高质量发展”的一部分:将老年人议题纳入整体人口发展战略,与优化生育政策并列,体现了对人口结构变化的全局性考量。

政策框架的三大支柱解析。文件中的具体措施可以归纳为三大相互关联的支柱。支柱一:夯实基础保障,构建普惠均等的服务体系。这一支柱旨在确保所有老年人都能享有基本、有尊严的晚年生活,重点关注公平性和可及性。1.优化基本养老服务供给:内涵:强调政府保基本、兜底线的责任,确保所有老年人,特别是经济困难、失能失智等特殊群体,能获得最基本的生活照料和医疗服务。措施:完善城乡养老服务网络,加强公共设施适老化和无障碍改造。这意味着资源将向农村和基层倾斜,打破城乡二元结构,并推动整个社会环境的“适老化”转型,为老年人自主生活创造便利条件。

2.强化健康支持体系:核心:围绕“医养结合”这一核心,将医疗服务深度嵌入养老过程。措施:发展医养结合服务:推动养老机构与医疗机构深度合作,支持医疗机构开展养老服务,解决老年人最关切的“看病难、养病难”问题。推行长期护理保险:这是具有里程碑意义的制度创新。旨在解决失能失智老年人长期照护的巨额费用问题,通过社会保险机制分担家庭风险,是建立现代化照护体系的基石。健全失能失智老年人照护体系,扩大康复护理、安宁疗护服务供给:这体现了对老年人生命全周期、特别是末期尊严的关怀。从急性医疗,到长期康复,再到临终关怀,形成了一个完整的服务链条。

支柱二:激活社会与市场活力,推动“银发经济”高质量发展。这一支柱旨在通过市场化、产业化手段,满足老年人多样化、多层次的需求,并培育新的经济增长点。1.健全养老事业和产业协同发展政策机制:内涵:明确区分了政府的“事业”责任和市场的“产业”角色。政府负责托底和监管(事业),同时通过政策引导,鼓励社会资本和企业进入养老服务领域(产业),提供更丰富、更优质的产品和服务。体现:发展普惠托育和托幼一体化服务的思路,同样可以应用于养老领域,即发展普惠型养老服务和市场化高端养老服务并存的多层次供给体系。

2.积极开发老年人力资源:内涵:这是“积极老龄化”最直接的体现。政策不再将老年人视为负担,而是宝贵的社会资本。措施:稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄:为核心举措提供制度前提,延长了潜在的人力资源使用周期。优化就业、社保等方面年龄限制政策:旨在消除制度性歧视,为有意愿、有能力的老年人继续工作或再就业扫清障碍。发展银发经济:这不仅指为老年人提供商品和服务,更包括由老年人自身创造和参与的经济活动,如老年教育、老年旅游、老年再创业等,形成一个庞大的内需市场。

支柱三:构建全周期、前瞻性的制度环境。这一支柱着眼于长远,通过顶层设计为整个体系的有效运行提供制度保障。1.健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系:视角:将老年人服务置于“全生命周期”的框架下。这意味着政策不仅关注老年阶段,也关注青壮年时期的健康管理、财富积累和养老规划,从源头上减轻未来养老压力。2.稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄:策略:“稳妥”和“渐进式”是关键,表明政策充分考虑社会承受力和个体差异,避免“一刀切”带来的社会震荡,旨在小步慢走,平滑过渡。

这份《建议》勾勒出的中国未来养老蓝图具有以下显著特点:系统性:不再是零敲碎打的政策,而是涵盖了从经济供养、生活照料、健康服务到社会参与、精神关爱的完整体系。前瞻性:不仅解决当前问题,更着眼于未来人口结构变化,通过延迟退休、开发老年人力资源等措施进行前瞻布局。协同性:强调政府、市场、社会、家庭和个人多元主体的责任共担与协同发力。面临的挑战与未来方向:尽管蓝图宏伟,但在实施层面仍面临诸多挑战,如长期护理保险的全国推广与资金可持续性、普惠性养老服务的质量监管、城乡与区域间的发展不平衡、社会观念转变等。未来的关键在于如何将这些顶层设计细化为可操作、可落地的具体政策,并确保其执行的效率和公平性,最终实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的战略目标。

深度开发老年人人力资源、发展银发经济,不仅是应对人口老龄化挑战的关键举措,也是推动经济社会高质量发展的新引擎。这需要一套系统性的策略,下面这个表格梳理了主要的行动方向和具体措施:

维度 | 核心策略 | 具体措施 |

盘活老年人力资源 | 创新就业模式与渠道 | 推广弹性工作、兼职、远程办公等灵活就业模式;设立"银发岗位"与"经验传承型岗位",如产线技术顾问;开发公益性岗位,如图书管理、社区巡逻。 |

提升就业技能与竞争力 | 开展针对性职业技能培训,如家政服务、养老护理;依托线上平台(如"江苏工匠课堂")设立大龄劳动者培训专区。 | |

优化就业服务与权益保障 | 在公共就业服务平台设立银发人力资源服务专区,举办专场招聘会;放宽失业登记年龄限制;探索为超龄就业人员单独参加工伤保险;加强就业年龄歧视治理。 | |

壮大银发产业 | 构建全链条服务生态 | 推动居家、社区、机构养老有机贯通;发展 "医养康护旅" 全链条服务;建设社区养老服务综合体,集成助餐、医养结合、文娱等功能。 |

精准挖掘与激发需求 | 大力发展康养旅居产业;扩大老年教育供给,缓解"一座难求";推动智慧养老,发展健康监测设备、家庭服务机器人等产品。 | |

强化科技支撑与区域协同 | 利用科技赋能养老新产品、新模式;在京津冀、长三角等区域,规划建设银发经济产业园区,促进资源流动与协同。 | |

夯实支持体系 | 营造友好社会环境 | 评选"年龄友好型企业";宣传"老年财富论""老年资源论",树立老有所为的先进典型。 |

健全政策与制度体系 | 稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄政策;完善养老保险体系,发展企业年金、个人养老金;加强财政金融支持,如对吸纳大龄劳动者的企业给予社保补贴。 |

让理念与体系协同发力。除了上述具体措施,一些理念的转变和体系的协同也至关重要。转变社会观念:核心在于将老年人视为宝贵的社会资源和发展动力,而非单纯的抚养对象。要广泛宣传“老年财富论”和“老年资源论”,改变对老年人就业的刻板印象。坚持系统思维:开发老年人力资源和发展银发经济是一个系统工程,需要政策、市场、社会、家庭和个人多方形成合力。上述表格中的就业促进、产业培育、环境营造等维度需要统筹推进,政策制定也要打破部门界限,加强协同。

打造一个真正能帮到老年人的养老产业,关键在于理解他们的真实需求,并围绕这些需求构建一个多元化、专业化且充满温度的生态系统。构建全方位的养老服务体系。首先,养老产业需要覆盖老年人生活的方方面面,并灵活适配不同场景。打造"家门口"的便捷服务:绝大多数老年人都希望在自己熟悉的环境中安享晚年。因此,发展 "原居享老" 模式至关重要。这需要通过构建城区"15分钟养老服务圈"和农村养老服务网络,让老年人在社区内就能便捷地获得生活照料、康复护理和精神慰藉等服务。具体的做法包括建设社区嵌入式养老站点、发展"长者幸福食堂"或助餐点,以及提供上门助浴、助洁等服务。例如,江西新余市通过"党建+颐养之家"模式,有效解决了老年人的助餐难题。

推动"医"与"养"的深度融合:这是化解老年人"看病难、照护难"困境的核心。你可以推动养老机构内设医务室,或与医疗机构建立紧密的合作关系,实现"养老不离医,治病不离床"。同时,将医疗服务延伸至社区和家庭,例如依托社区卫生服务中心组建专业医护团队,或拓展居家医疗,由家庭医生团队为高龄、失能老人提供上门诊疗。满足精神文化与自我实现的需求:养老产业不仅要关心老年人的身体,也要滋养他们的内心。可以通过扩大老年教育供给,如兴办老年大学、开设各类课程来满足他们学习新知的愿望。鼓励低龄健康老人通过志愿服务帮扶高龄、失能老人,实践"老有所为"。江西抚州推行的"时光益站"互助养老模式就是一个很好的例子。

关注特殊群体的照护需求:对于失能、半失能老年人,需要有更专业的照护体系。这包括建设县级失能失智集中照护机构,并推行长期护理保险制度,为失能人员的基本生活照料和医疗护理提供资金或服务保障。培养专业的养老人才队伍。一个真正能帮到老年人的养老产业,离不开专业、有爱心的人才队伍。系统化培养与激励:需要通过构建"培训+竞赛+认证"的全链条培养体系,不断提升护理员的专业技能。同时,也应通过补贴、职称评定等政策,吸引更多专业人才投身养老领域。开发老年人力资源:老年人自身也是宝贵的人才资源。可以积极开发老年人力资源,组建各类银龄人才志愿服务队,鼓励他们在基层治理、政策宣讲等领域发挥余热。这不仅能让他们老有所为,也能为养老产业注入新的活力。

整合资源并鼓励创新。养老产业的发展需要汇聚各方力量,并通过创新模式提升服务品质与可持续性。盘活闲置资源:利用社区闲置资产建设养老服务设施,或者像内蒙古乌海市那样,将退役的公交车创新改造为"养老助餐车",都是盘活存量资源、高效解决问题的优秀案例。推动智慧养老:科技能显著提升养老服务的效率与体验。可以创建一体化的智慧养老服务平台,实现"一键呼叫、一网通办";同时,为老年人配备智能安防设备、健康监测设备等,构筑安全防线。促进业态融合与品牌化发展:推动养老与文化、旅游、金融等产业的融合,例如发展"候鸟式"旅居养老、创新养老理财和专属商业养老保险等金融产品。同时,支持培育连锁化、品牌化的养老服务机构,有助于提升整体服务质量和标准。

发挥政策的引导与支持作用。政府的顶层设计和政策支持,是养老产业健康、有序发展的关键保障。完善法律法规与标准体系:明确养老服务的准入门槛、服务规范和监管机制至关重要。山东桓台县通过组建"桓熙乐"品牌联盟,构建了详细的服务标准体系,就是一个很好的标准化实践。优化跨部门协同监管:建立跨部门的综合监管制度,可以减少对养老机构的重复检查,实现"进一次门、查多项事",提升监管效率。

探索"政策输血+市场造血"的可持续模式:养老服务的可持续发展,需要政府与市场共同努力。一方面,政府在设施场地、资金补贴、税费减免等方面给予支持;另一方面,运营方也需要积极开拓市场,例如内蒙古乌海市的养老助餐车在服务老人的同时,也面向社会开放,并通过销售应季食品增加收入。总而言之,一个真正能帮到老年人的养老产业,是一个以老年人真实需求为核心,政府、市场、社会、家庭各方责任共担、协同发力构建的生态系统。打造一个完善的养老生态,需要将医疗、健康、文化、旅游、金融和科技等资源有机整合,为老年人提供一个全方位、多层次的支持系统。下面这个表格概括了养老生态的核心维度与实践重点:

维度 | 核心目标 | 关键实践 |

医养结合 | 破解"看病照护两难" | 推动医疗机构转型为老年护理中心;支持养老机构内设医务室;发展居家医疗与家庭医生签约服务。 |

康养融合 | 从"治已病"转向"防未病" | 为社区老人定制个性化健康方案;设立康养驿站,配备智能监测设备,实现健康风险早预警、早干预。 |

文养融合 | 满足精神文化与自我实现需求 | 扩大老年教育供给(如老年大学);举办老年文化艺术活动;搭建志愿服务体系(如"时间银行"),鼓励低龄健康老人服务高龄老人。 |

旅养融合 | 满足多样化、高品质养老需求 | 开发"候鸟式"养老线路;景区开发适老慢旅行、康养产品,并配套医疗与保险服务;建设全国性旅居养老服务平台。 |

金养融合 | 筑牢产业可持续发展保障网 | 发展普惠型健康保险(如"惠民保");创新养老理财、专属商业养老保险等金融产品;探索"时间银行"等互助模式。 |

科技赋能 | 提升服务效率与可及性 | 推广智慧养老设备(如生命体征监测仪、陪诊机器人);建设统一养老服务信息平台(如"一键呼叫"系统);发展"互联网+老年助餐"等服务。 |

养老生态的支撑体系。除了上述维度的具体实践,一些理念和体系上的支撑同样至关重要,这能确保养老生态长期稳定运行。强化政策引领与区域协同。构建"1+N"银发经济政策体系能提供顶层设计。在京津冀、长三角等区域,可以通过政策协同、项目共建,促进养老资源,特别是旅居养老资源的跨区域流动和共享。推动智慧养老与数字化转型。以"筑云建脑"为核心,构建多层次的智慧养老平台体系至关重要,例如成都的"颐养成都"、武侯区的"颐居通"平台,都实现了服务精准匹配。鼓励研发适老化智能设备,如生命体征监测仪、陪诊机器人等,并推动"互联网+"在老年助餐、康复护理等场景的应用。

构建多层次服务网络与监管体系。打造"县—乡—村"三级养老服务网络,并在社区发展嵌入式养老和互助性养老服务,打通"最后一公里"。为确保服务质量,需要构建多层次监管体系,包括运用互联网技术对养老机构进行动态监管,并建立多部门协同的监管机制。关注城乡与区域差异。养老生态的构建不能“一刀切”,需要充分考虑地域特点。城市:重点建设“15分钟养老服务圈”,发展社区嵌入式养老、长者食堂、智慧养老等业态。农村:可通过建设区域性养老服务中心、互助性养老设施(如江西的"颐养之家"),并利用互联网平台提升老年助餐等服务可及性。我们需要用心用情用力去帮助老年人,让中国的老年人有获得感、满足感、幸福感、安全感。