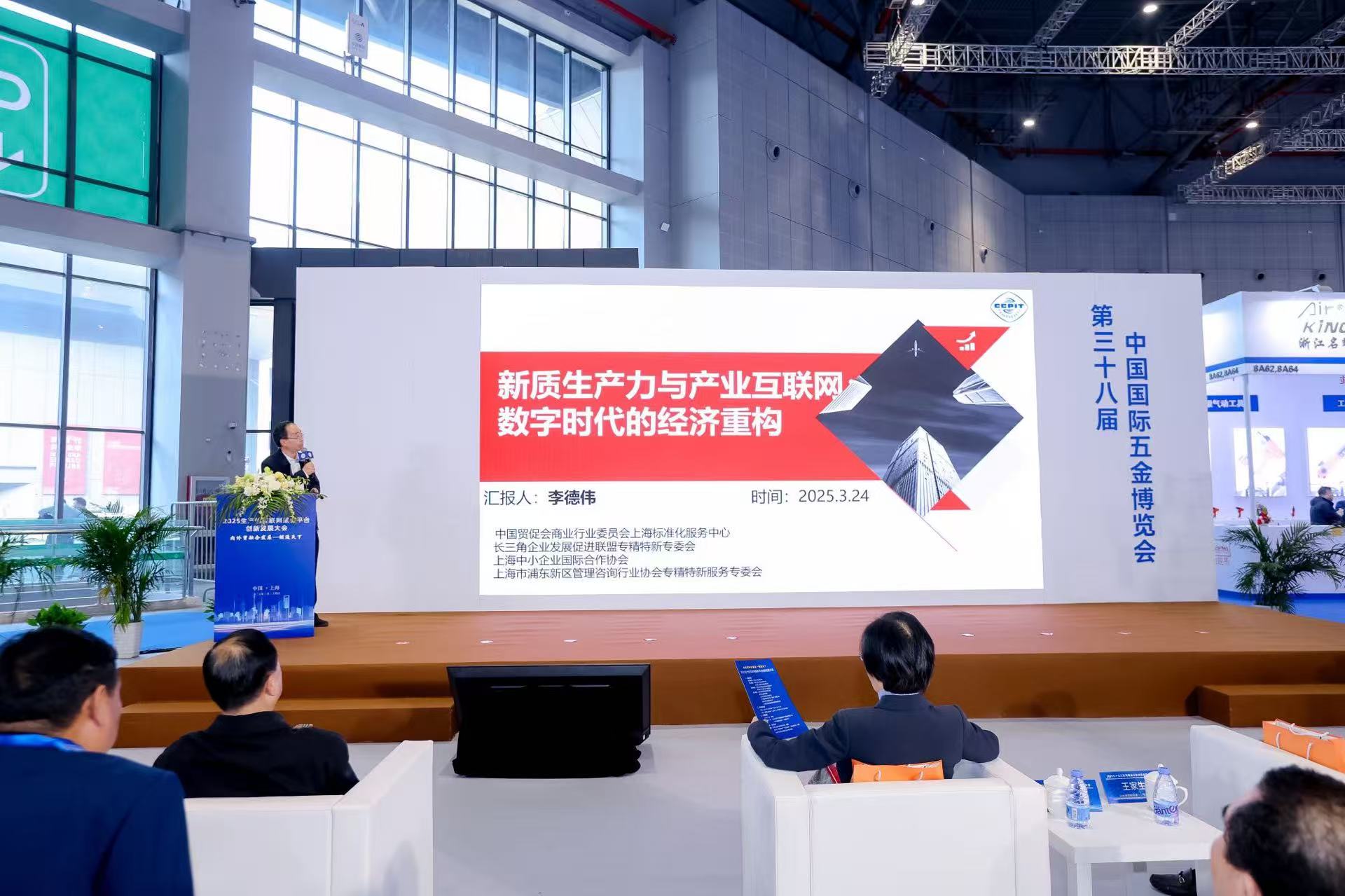

中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于2025年10月20日至23日在北京举行,会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(简称《五年规划的建议》),为2026至2030年的中国发展绘制了蓝图。本次全会站在新的历史起点上,系统谋划了“十五五”时期的发展路径,对全面建设社会主义现代化国家具有重要意义。通过学习党的二十届四中全会精神和有关领导解读《五年规划的建议》后对“新质生产力”的阐述、现代化产业体系、科技创新和产业创新深度融合、人工智能、标准化建设、健康与医疗器械领域的部署等方面有了自己的思考。

中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报中,对“新质生产力”的阐述标志着中国经济发展思路的深刻演进。其核心在于以科技创新驱动产业变革,从而塑造发展新动能。以下是本次全会关于新质生产力的核心提炼:

维度 | 核心要点 | 关键表述/部署 |

战略定位 | 核心要素与关键支撑 | 科技创新是发展新质生产力的核心要素;中国式现代化要靠科技现代化作支撑 |

核心驱动力 | 高水平科技自立自强 | 加强原始创新和关键核心技术攻关;抢占未来科技和产业制高点;从"补短板"转向 "塑优势" |

产业载体 | 现代化产业体系 | 构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系;首次明确提出 "保持制造业合理比重" |

改革保障 | 科技体制改革 | 强化企业科技创新主体地位;构建同科技创新相适应的科技金融体系;一体推进教育、科技、人才发展 |

方法论 | 因地制宜与深度融合 | 因地制宜发展新质生产力;促进科技创新和产业创新深度融合 |

战略定位与驱动力。全会在对新质生产力的谋划中,有两个基础性的认知非常突出。科技创新是核心要素:全会明确指出,科技创新是发展新质生产力的核心要素,并强调中国式现代化要靠科技现代化来支撑。这意味着发展新质生产力不仅是经济问题,更是关乎国家现代化全局的战略问题。高水平科技自立自强是核心驱动力:与“十四五”时期相比,本次全会在科技创新上的导向更为进取,从实现“科技自立自强”升级为追求“高水平科技自立自强”,并强调要“引领发展新质生产力”。这意味着政策重心从解决“卡脖子”的被动防御,转向在前沿领域主动布局、塑造优势的主动引领。实现路径上,全会特别强调要“加强原始创新”,旨在获得前所未有的突破,为未来发展奠定基石。

产业载体与实施路径。新质生产力并非空中楼阁,它需要坚实的产业根基和清晰的推进路径。现代化产业体系是核心载体:全会将“建设现代化产业体系”置于突出位置,其骨架是 “先进制造业” 。一个关键信号是,公报首次明确要求 “保持制造业合理比重” ,这释放出坚决防止经济“脱实向虚”的强烈信号。产业体系的转型方向是 “智能化、绿色化、融合化” ,旨在通过新技术赋能传统产业,催生新业态。深度融合是关键路径:新质生产力的形成,关键在于科技创新与产业创新的无缝对接。一方面,要支撑现代化产业体系建设,在新一代信息技术、人工智能等领域培育壮大新兴产业,在量子科技、生物科技等领域布局建设未来产业。另一方面,要全面深化科技体制改革,强化企业科技创新主体地位,加快培育壮大科技领军企业,并构建同科技创新相适应的科技金融体系。

支撑体系与保障机制。为了确保新质生产力能够蓬勃发展,全会部署了一套全面的支撑与保障机制。三位一体的人才根基:新质生产力本质上是人才驱动的生产力。全会强调要 “一体推进教育科技人才发展” ,旨在打通三者之间的壁垒,围绕国家战略需求协同育人,为建设科技强国提供坚实的人才保障。宏观政策与区域协同:宏观政策将致力于提升治理效能,为创新活动创造稳定预期的环境。同时,全会注重 “因地制宜发展新质生产力” ,强调引导各地根据自身资源禀赋和产业基础,锻造科技长板,实现差异化发展,避免低水平重复建设。

发展新质生产力的深远意义。概括来说,发展新质生产力是中国在全新历史阶段作出的关键战略抉择。发展模式的根本转型:它标志着中国经济发展模式从过去主要依赖要素投入的粗放增长,全面转向依靠科技创新驱动的高质量发展。赢得竞争主动的核心抓手:面对新一轮科技革命和产业变革,通过发展新质生产力抢占未来科技和产业发展制高点,是中国在日益激烈的全球竞争中赢得战略主动权的关键。实现长远目标的战略引擎:全会重申了到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的远景目标。要实现这一宏伟蓝图,必须依靠新质生产力所带来的全要素生产率提升,持续壮大实体经济根基,为中国式现代化注入强大动力。

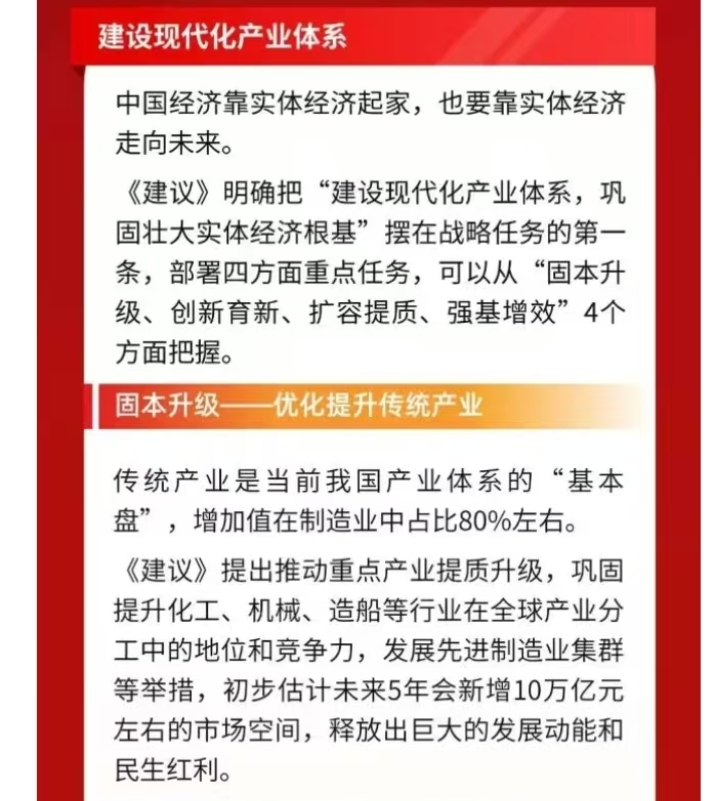

中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报中,对产业发展作出了全面部署,明确了未来五年构建现代化产业体系的战略任务和具体路径。现代化产业体系的四大部署。建设现代化产业体系被摆在"十五五"各项战略任务的首位。国家发改委主任郑栅洁在新闻发布会上将其概括为"固本升级、创新育新、扩容提质、强基增效"四个方面。

方向 | 重点任务 | 关键举措 |

固本升级 | 优化提升传统产业 | 推动化工、机械、造船等重点产业提质升级,发展先进制造业集群,预计未来5年新增10万亿元市场空间 |

创新育新 | 培育新兴产业和未来产业 | 加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等新兴产业发展;布局量子科技、生物制造、脑机接口等未来产业,未来10年新增规模相当于再造一个高技术产业 |

扩容提质 | 促进服务业优质高效发展 | 实施服务业扩能提质行动,推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合 |

强基增效 | 构建现代化基础设施体系 | 适度超前建设新型基础设施,完善综合交通运输体系,建设改造地下管网70万公里 |

科技创新引领产业发展。科技创新被定位为发展新质生产力的核心要素,在引领产业发展中扮演着关键角色。加强原创技术攻关:科技部部长阴和俊指出,"十五五"时期将统筹国家战略需求,加快布局实施国家重大科技项目,有组织推进战略导向的基础研究,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关。推动数智技术与产业融合:全会提出全面实施"人工智能+"行动,全方位赋能千行百业。同时推动产业向"智能化、绿色化、融合化"方向转型,运用数智技术提升传统产业。深化科技体制改革:通过构建同科技创新相适应的科技金融体系,强化企业科技创新主体地位,支持企业牵头组建创新联合体,加快培育壮大科技领军企业。

产业发展的支撑体系。为确保现代化产业体系建设顺利推进,全会还部署了三大支撑体系。强大国内市场支撑:坚持扩大内需这个战略基点,深入实施提振消费专项行动,保持投资合理增长。我国固定资产投资年度规模已达50万亿元,将优化政府投资结构,提高民生类投资比重。区域协调发展支撑:注重优化区域布局,推动东、中、西部和东北四大板块,京津冀、长三角、粤港澳三大动力源取得新突破。同时深入推进以人为本的新型城镇化,预计"十五五"时期建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。绿色低碳转型支撑:以碳达峰碳中和为牵引,加快经济社会发展全面绿色转型。加快构建实施碳排放总量和强度双控制度,稳步实施地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理等制度。加快能源绿色低碳转型,到"十五五"末,新增用电需求绝大部分由新增清洁能源发电量满足。

在党的二十届四中全会审议通过的“十五五”规划建议中,“推动科技创新和产业创新深度融合”被确立为核心战略任务之一。要快速把握其核心框架,通过以下表格了解四大关键部署:

部署方向 | 核心目标 | 关键举措 |

加强原始创新与关键技术攻关 | 现技术自主供给,形成创新的源头动力 | 完善新型举国体制;全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域攻关;加强基础研究战略性布局。 |

支撑现代化产业体系建设 | 将技术优势转化为产业动能,抢占未来竞争制高点 | 培育壮大新一代信息技术、人工智能等新兴产业;布局量子科技、生物科技等未来产业;运用数智技术推动产业智能化、绿色化、融合化转型。 |

全面深化科技体制改革 | 构建适应科技创新的生态系统,打通政策与资源壁垒 | 强化企业科技创新主体地位;促进科技与财税、金融、产业、教育、人才高效协同;构建同科技创新相适应的科技金融体系。 |

一体推进教育科技人才发展 | 为融合创新提供坚实的人才与机制保障 | 建立健全一体推进的协调机制;围绕国家战略需求协同育人;加快建设国家战略人才力量。 |

战略意义与时代背景。推动科技创新和产业创新深度融合,是党中央在面对新一轮科技革命和产业变革的历史机遇时,作出的重大战略决策。其深层逻辑与紧迫性在于:赢得全球竞争主动权的关键:当前,大国博弈、科技竞争、产业链重组等不确定难预料因素增多。只有将高水平科技自立自强嵌入产业发展的肌理,才能在全球竞争中牢牢掌握主动权。这种融合被视为将科技创新的“关键变量”加速转化为新质生产力“最大增量”的核心路径。夯实中国式现代化根基的引擎:全会明确提出,中国式现代化要靠科技现代化来支撑。从2025年到2035年基本实现社会主义现代化,只剩下两个五年规划的时间,任务紧迫。科技创新与产业创新的深度融合,正是驱动经济高质量发展、确保如期实现现代化目标的核心引擎。

核心任务与实施路径。深度融合的关键,在于打通从实验室到产品、从技术到市场的全链条。全会从技术供给、产业载体、制度保障和人才根基四个方面进行了系统部署。强化技术源头供给,攻克关键瓶颈:部署的重点在于加强原始创新和关键核心技术攻关。前者是科技发展的源头活水,决定了我们能否开辟新领域、定义新规则;后者则是产业升级的“发动机”,是将科学发现转化为新质生产力的桥梁。为此,国家将完善新型举国体制,像研制“两弹一星”一样,组织优势力量,在全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域取得决定性突破。打造现代化产业体系,促进成果转化:技术创新的价值最终要通过产业载体来实现。部署明确要支撑现代化产业体系建设。一方面,在新一代信息技术、人工智能等领域培育壮大一批新兴产业,在量子科技、生物科技等领域布局建设未来产业,以抢占未来科技和产业制高点。

另一方面,积极运用数智技术改造提升传统产业,推动产业向智能化、绿色化、融合化转型。例如,通过实施“人工智能+”行动,全方位赋能千行百业。在此过程中,保持制造业合理比重被视为建设现代化产业体系的基石。深化改革与夯实人才根基,构筑创新生态:要实现深度融合,必须破除体制机制障碍。在改革方面,核心是全面深化科技体制改革。这要求强化企业科技创新主体地位,加快培育壮大科技领军企业。同时,加强政策统筹,促进科技与财税、金融、产业、教育、人才高效协同,特别是要构建同科技创新相适应的科技金融体系。在人才方面,部署强调要一体推进教育科技人才发展。这意味着要打破三者间的壁垒,建立健全一体推进的协调机制,围绕科技创新、产业发展和国家战略需求协同育人,加快建设国家战略人才力量。

未来展望。推动科技创新和产业创新深度融合,是一项宏大的系统工程。它要求创新链、产业链、资金链、人才链四链协同,形成良性循环。企业需发挥主体作用:梯度培育创新型企业,支持领军企业和专精特新中小企业发展,让创新链和产业链实现“无缝对接”。地方政府应因地制宜:根据自身资源禀赋和产业基础,锻造科技长板和产业特色,实现差异化发展,避免低水平重复建设。构建开放创新生态:稳步扩大制度型开放,推动创新要素资源在全球范围内加速流通,在构建本土创新“小生态”的同时,共同繁荣全球融合发展的“大生态”。

中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报,为2026-2030年的“十五五”时期规划了清晰的发展蓝图。其中人工智能被置于驱动新一轮科技革命和产业变革的核心位置,将成为引领发展新质生产力、支撑中国式现代化的关键力量。

作用维度 | 核心部署 |

战略定位与驱动力 | 科技现代化的关键支撑;引领新质生产力发展的核心引擎。 |

技术根基与创新 | 加强基础研究与关键核心技术攻关(如模型算法、算力芯片);夯实发展根基。 |

产业赋能与融合 | 全面实施"人工智能+"行动,赋能千行百业;促进实体经济与数字经济深度融合。 |

生态建设与治理 | 完善法律法规与伦理准则;构建开放共享安全的全国一体化数据市场。 |

国际合作与竞争 | 推动AI成为造福人类的国际公共产品;共建全球治理体系,应对全球性挑战。 |

战略定位与核心驱动力。全会将人工智能视为赢得未来竞争主动权的战略抓手。支撑中国式现代化:公报明确强调“中国式现代化要靠科技现代化作支撑”。在这一宏观图景中,人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,被赋予核心期待。引领新质生产力:全会要求“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”。人工智能正是新质生产力中最活跃、最具代表性的技术要素,通过赋能各行各业,催生新产业、新模式、新动能,推动经济高质量发展。

筑牢技术根基与推动创新。为了确保人工智能的持续健康发展,全会部署了一系列夯实技术根基的措施。强化基础研究与技术攻关:科技部阴和俊部长在新闻发布会上指出,将持续加强人工智能顶层设计和体系化部署,首要任务就是“继续加强基础研究和关键核心技术攻关”,聚力开发新的模型算法、高端算力芯片。这旨在从源头突破,解决关键环节可能面临的挑战。优化创新投入与生态:国家将坚持多元投入,持续加强财政科技投入,并激励企业加大研发投入,大力发展科技金融。同时,强化企业科技创新主体地位,支持其牵头组建创新联合体,形成产学研用协同的良好创新生态。

产业赋能与深度融合。人工智能的价值最终体现在对经济社会各领域的深度赋能上。全面实施“人工智能+”行动:这是本次全会最引人注目的部署之一。科技部明确提出“全面实施‘人工智能+’行动”,旨在全方位赋能千行百业。这意味着人工智能将像水电一样,成为制造业、金融、医疗、农业等各个行业的基础性资源和转型动力。促进数实深度融合:全会在部署“深入推进数字中国建设”时,特别强调要“促进实体经济和数字经济深度融合”。人工智能正是实现这一融合的“黏合剂”和“催化剂”,推动产业向“智能化、绿色化、融合化”方向升级。

完善治理与生态建设。在推动技术发展的同时,全会也高度重视相关的治理和生态建设。加强治理与伦理规范:阴和俊部长强调,要“加强人工智能治理,完善相关的法律法规、政策制度、应用规范、伦理准则,不断健全治理机制”。这旨在确保人工智能在发展过程中符合伦理规范、保障数据安全,其发展是可靠、可控且负责任的。建设一体化数据市场:数据是AI的“燃料”。全会提出“建设开放共享安全的全国一体化数据市场”,旨在打破数据壁垒,促进数据要素的合规高效流通,为人工智能提供充足的“养料”。国际合作与全球治理。

中共二十届四中全会的公报,为未来五年的发展描绘了清晰的蓝图。在这一宏伟蓝图中,标准化建设作为国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,被赋予了关键的战略支撑作用。以下表格梳理了标准化建设在支撑“十五五”时期重点任务中的核心作用:

重点任务领域 | 标准化建设的核心作用 |

科技创新与产业升级 | 作为创新成果转化的桥梁,通过同步部署研发与标准制定,加速新技术产业化,并构建现代化产业体系的技术底座。 |

扩大高水平对外开放 | 推动 "中国标准"国际化,在人工智能、云计算等新兴领域参与甚至主导国际标准制定,助力中国产品和品牌高质量"走出去"。 |

推动绿色发展 | 提供绿色发展的度量衡,通过建立健全碳达峰碳中和标准体系,以及优化生态系统保护标准,引领经济社会全面绿色转型。 |

赋能城乡与社会治理 | 成为协调发展的助推器,通过完善乡村建设和新型城镇化标准,提升社会治理的精细化、规范化水平。 |

驱动创新与升级产业。标准化建设在科技创新和产业升级中扮演着“加速器”和“黏合剂”的角色。加速科技成果转化:全会强调要“推动科技创新和产业创新深度融合”。在这一过程中,标准是创新成果得以快速扩散和规模化应用的关键渠道。通过健全科技成果转化为标准的机制,可以将前沿技术固化为市场公认的技术规范,显著缩短创新到产业的周期。筑牢现代化产业体系根基:无论是提升产业链供应链的稳定性,还是引领智能制造、绿色制造等产业优化升级,都离不开一套先进、统一的标准体系。标准如同产业的“通用语言”,能确保产业链上下游高效协同。同时,针对人工智能、量子信息等关键领域开展标准研究,正是为了在新兴产业竞争中抢占先机,为发展新质生产力奠定坚实基础。

支撑开放与制度型开放。随着中国进入更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放新阶段,标准化的作用也从幕后走向台前。引领制度型开放:全会提出了“扩大高水平对外开放”的任务。过去,开放多集中于商品和要素流动;而更高水平的开放,则强调规则、规制、管理、标准的对接。推动 "中国标准"国际化,特别是在新兴技术领域加大国际标准制定力度,有助于中国在全球经济治理中赢得更多话语权。助力“雁行出海”格局:标准的“软联通”能有效支撑产品和基础设施的“硬联通”。当中国的技术标准成为国际通用标准,将能更好地支持 “头雁”企业统筹行业全球资源,带动全产业链“走出去”,形成参与国际经济合作和竞争的新优势。

度量绿色与保障安全。标准化是推动绿色发展、保障国家安全的“硬约束”和“准绳”。提供绿色转型标尺:实现“双碳”目标,需要一套科学、系统的标准体系作为支撑。这包括加快完善碳排放核查核算标准、制定可再生能源标准等,使绿色发展可测量、可报告、可核查。同时,持续优化的生态环境质量和风险管控标准,为“美丽中国”建设划定了清晰的底线和要求。筑牢安全屏障:全会单章强调要“推进国家安全体系和能力现代化”。标准化在其中发挥着基础性作用。例如,在食品、医疗、金融等领域,通过制定和完善相关标准并健全依据标准实施科学有效监管的机制,可以有效防范和化解各类风险,提升社会治理效能,保障人民生命财产安全和经济社会稳定运行。

赋能治理与凝聚共识。标准化不仅是技术工作,更是提升国家治理效能、凝聚社会共识的重要工具。提升社会治理精细化水平:从乡村振兴中的现代农业全产业链标准和人居环境改善标准,到新型城镇化中的公共资源配置和城市建设标准,标准化工作渗透到经济社会发展的方方面面,为提升城乡治理的规范化和精细化水平提供了根本遵循。凝聚发展合力:标准的制定和实施过程,本身也是一个统一认识、协调利益、凝聚力量的过程。全会精神在各地的贯彻落实,需要像芜湖市标准化院那样,将宏观蓝图转化为具体的行动指南,深入企业一线开展标准化服务,从而将全社会的智慧和力量凝聚到共同的目标上来。

中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议对“健康中国”建设作出了重点部署,特别强调了医疗器械和创新药发展的重要性。健康中国与产业发展的核心部署:

维度 | 核心要点 | 关键表述/举措 |

战略导向 | 健康优先发展 | 将健康融入所有政策,在规划、公共投入、治理及绩效上落实优先发展。 |

服务模式 | 转向以健康为中心 | 从以治病为中心转向以健康为中心,强化“预防为主”,让群众少得病、更健康。 |

产业支持 | 支持创新药和医疗器械 | 支持创新药和医疗器械发展,审评审批全过程“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”。 |

体系建设 | 医疗卫生强基工程 | 资源下沉基层,实施“医疗卫生强基工程”,优化医疗机构功能布局。 |

协同治理 | “三医”协同发展治理 | 健全医疗、医保、医药协同发展和治理机制,医保支持创新药械。 |

医疗器械与创新药的政策支持。在二十届四中全会精神的指引下,国家药监局立即行动起来,明确了支持创新药和医疗器械发展的具体路径,核心是 “提前介入、一企一策、全程指导、研审联动” 。这套方法旨在通过药监部门的主动服务,覆盖从临床试验、注册申报到核查检验、审评审批的全过程,有效降低企业的创新成本与不确定性。国家医保局也同步响应,明确表示 “支持创新药和医疗器械发展” ,并通过持续的医保谈判与支付机制优化,加速创新产品进入市场。这意味着从研发、审评到市场准入,创新药械获得了贯穿全链条的政策保障。

医疗服务体系的重构与升级。全会公报标志着医疗卫生服务模式将发生根本性转变:从以治病为中心,全面转向以健康为中心。服务方向:战略核心是“预防为主”。政府、社会和个人将协同行动,通过健康知识科普、危险因素管理等方式,让群众“少得病、更加健康”。服务模式:突出对慢性病等重点疾病的“全链条的贯通”。在预防端强调精准干预,在治疗端强调多学科协同,在康复端强调接续服务,目标是让群众“少得重病、及早康复”。服务体系:更加突出公益性和均衡性。通过深化以公益性为导向的公立医院改革、全面推广三明医改经验,并实施“医疗卫生强基工程”,推动优质医疗资源下沉,让群众在家门口就能享受到便捷高效的医疗服务。

生育友好与老有所养的人口政策。全会将“促进人口高质量发展”作为健康中国建设的重要组成部分,并作出系统部署。建设生育友好型社会:通过优化生育支持政策、发挥育儿补贴和个税抵扣作用、发展普惠托育服务等综合措施,有效降低家庭的生育、养育、教育成本。推动老有所养与老有所为:在养老方面,核心是发展医养结合服务,并推行长期护理保险,以健全失能失智老年人的照护体系。同时,通过实施渐进式延迟法定退休年龄、开发老年人力资源,积极发展“银发经济”,让老年人继续为社会创造价值。

总结。二十届四中全会公报对产业发展的部署,体现了坚持实体经济为根本、科技创新为引领、内需市场为依托的系统性战略思维。通过构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系,推动产业智能化、绿色化、融合化发展,将为"十五五"时期中国经济高质量发展提供坚实支撑。将 “新质生产力” 首次纳入全会规划框架,强调要抢占科技发展制高点,加强原始创新和关键核心技术攻关,推动科技创新和产业创新深度融合。技创新和产业创新深度融合是中国在迈向现代化征程中的关键一步。它系统规划了从技术突破到产业应用的完整路径,为“十五五”乃至更长时期的高质量发展注入了强劲的动力。总而言之,二十届四中全会公报清晰地表明,在“十五五”时期,人工智能将不再是孤立的技术赛道,而是渗透到经济社会发展全局的战略性要素。它既是科技自立自强的体现,也是驱动产业升级的引擎,最终将服务于中国式现代化的宏伟目标。

二十届四中全会公报擘画的“十五五”发展蓝图,对标准化工作提出了新的更高要求。标准化建设已超越传统意义上的技术支撑,成为驱动创新、引领开放、度量绿色、保障安全、提升治理的核心战略工具。深入理解和充分发挥标准化的巨大作用,对于将全会描绘的宏伟蓝图转化为现实图景具有至关重要的意义。总的来说,二十届四中全会在健康与医疗器械领域的部署,展现了一条清晰的逻辑主线:以人民健康为根本目的,以系统改革为驱动力量,以科技创新为核心抓手,通过产业升级夯实基础,最终实现人口高质量发展的战略目标。这些部署不仅为“十五五”时期的卫生健康工作指明了方向,也为相关产业的蓬勃发展注入了强大的政策动力。