2025年9月26日,国家发展改革委、国家数据局、财政部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合印发《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》(简称《若干措施》),旨在系统化培育数字经济创新型企业(简称“数创企业”),聚焦“数创企业高成长、轻资产、重创新”的特点,从源头发现、要素保障、成果转化、金融支持、场景应用、国际合作等十大维度提出系统性举措,旨在破解数创企业“数据获取难、算力门槛高、融资渠道窄、市场拓展慢”等痛点,推动数字经济领域涌现更多瞪羚企业、独角兽企业,培育发展新质生产力的重要实践主体。推动其在数字经济新领域、新赛道加速发展,最终催生更多的瞪羚企业和独角兽企业。

《若干措施》提出的十大核心举措。

方面 | 核心举措摘要 |

源头发现机制

| 由国家发展改革委和国家数据局牵头,建立“数创企业培育库”,每年遴选创新能力强、潜力大的企业入库,并进行动态管理和精准服务。 |

数据要素保障

| 鼓励地方探索发放“数据券”、“算法券”,降低企业用数成本;支持企业公平参与公共数据资源开发,并鼓励行业龙头企业构建普惠性数据服务平台。 |

算力资源支撑

| 深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网,鼓励国家枢纽节点为数创企业提供低成本、可靠的算力服务。 |

创新能力提升 | 鼓励国有企业、行业龙头向数创企业开放创新资源和供应链,共建专利池,强化产学研融通创新。 |

成果转化应用

| 推动建立“有组织科研+有组织成果转化”机制,设立成果转化服务机构,并探索“首购首用”政策,帮助创新成果开拓市场。 |

应用场景开放

| 支持地方开放城市数字化转型和产业发展中的场景机会,鼓励大企业开放生态,为数创企业的新技术、新产品提供测试和应用机会。 |

出海服务支持

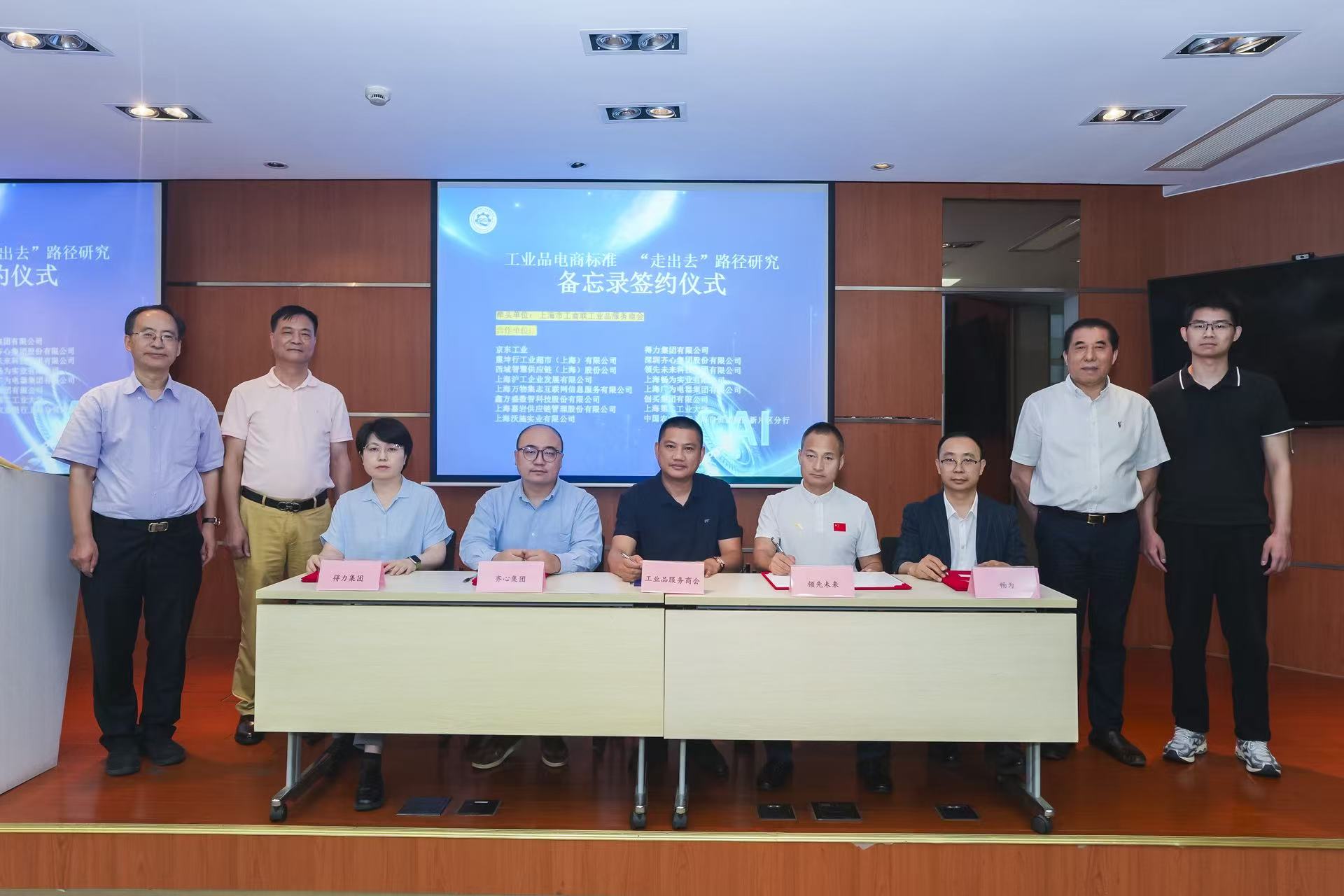

| 加强国际合作,支持企业参加国际展览,鼓励产业链“协同出海”,并为企业在国际标准、合规方面提供指导。 |

投融资服务优化

| 鼓励金融机构按市场化原则加大支持,优化国有创投考核机制(可将培育瞪羚、独角兽企业纳入考核),并支持优质企业上市融资。 |

创新环境营造

| 探索“沙盒监管”模式,推行精准检查和非现场监管,对首次轻微违规优先采取柔性执法,最大限度减少对企业正常经营的干扰。 |

人才队伍建设

| 支持院校优化数字经济技术相关学科设置,建立多元化的数字人才评价体系,并健全人才在产学研之间的流动机制。 |

政策亮点与深层含义。《若干措施》的突出特点在于,它构建了一个覆盖数创企业全生命周期的支持体系,从发现、培育到加速成长,各个环节都有相应的政策工具支持。直击发展痛点:政策精准回应了数创企业在早期普遍面临的“数据获取难、算力成本高、融资门槛高、市场准入难”等现实问题。“沙盒监管”与包容环境:提出“沙盒监管”和探索柔性执法,体现了鼓励创新、宽容试错的监管新思路,旨在为不确定性高的创新业务提供安全的发展空间。构建协同生态:文件特别强调“政府+企业+创新+投资”的四合一机制以及大中小企业融通发展,旨在通过整合各方资源,形成一个共生共荣的创新生态圈。

解释:沙盒监管(Regulatory sandbox )指先要划定一个范围,对在“盒子”里面的企业,采取包容审慎的监管措施,同时杜绝将问题扩散到“盒子”外面,属于在可控的范围之内实行容错纠错机制,并由监管部门对运行过程进行全过程监管,以保证测试的安全性并作出最终的评价。

《若干措施》将“健全数创企业源头发现机制”作为首要举措,旨在构建一套系统化、精准化的企业筛选与培育体系,确保优质企业能被及早发现并获得关键支持。该机制的核心是建立一个动态、专业的筛选与培育系统,主要由以下部分构成:

组成部分 | 具体做法与特点 |

专业化培育库

| 由国家发展改革委和国家数据局牵头搭建,每年遴选创新能力强、发展潜力大的企业分级分类入库,并实行动态调整,确保培育对象始终是优质“好苗”。 |

精准化服务

| 各级数据管理部门对入库企业进行监测分析,有针对性地提供培育政策,实现从“普惠供给”到“精准滴灌”的转变。 |

多主体协同

| 组建包括政府部门、企业、科研院所、投资机构、孵化器等专业人士的专业化遴选培育组,构建“政府+企业+创新+投资”四合一机制,利用多方专业能力共同甄别和培育企业。 |

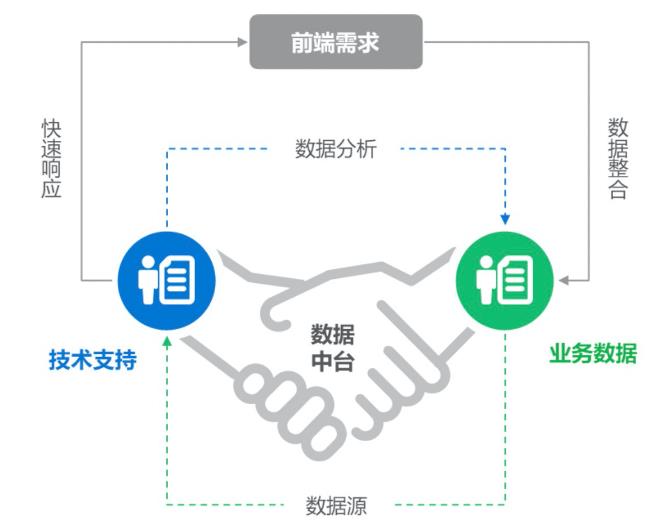

机制如何精准配置资源。这一机制的关键在于为企业精准匹配所需资源:数据与算力的“靶向供给”:通过源头发现机制明确企业的数据和算力需求,政府可推动公共数据资源有针对性地向入库企业开放,并协调提供低成本算力服务,解决资源供需错配问题。场景与机会的“双向赋能”:机制能精准识别企业的技术优势,为城市数字化转型等场景开放提供“靶向清单”。同时,场景的开放又能反向优化筛选标准,形成“精准识别—场景匹配—动态优化”的良性闭环。打通融资与人才“要素通道”:机制在企业与资本市场、人才市场间架起桥梁,可向金融机构推荐优质项目,降低投融资信息不对称,并针对入库企业需求制定专项人才计划。

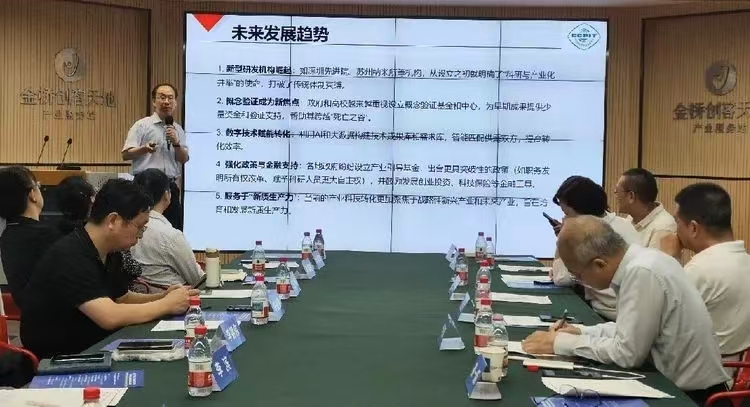

机制的深层价值。治理模式的转型:推动政府数字经济治理从传统“经验驱动”向“数据驱动”、从“普惠供给”向“精准滴灌”转型,提升政策效能。培育耐心的体现:该机制关注企业的长期创新潜力,尊重其可能存在的“毛竹效应”(初期积累看似缓慢,后期可能爆发式成长),为真正有价值的创新提供成长空间。生态构建的基石:通过系统化运作,不仅能加速单个企业成长,更能促进创新要素跨区域、跨领域流动,最终形成“大中小企业融通、产学研用协同”的健康数字经济生态。

《若干措施》将“强化多维用数保障”作为培育数创企业的核心举措之一,旨在系统性地解决企业在数据获取、使用和流通环节面临的“无米下锅”、“成本高昂”和“技术门槛”等现实瓶颈。以下是其核心机制的梳理:

保障维度 | 核心举措 | 解决的关键问题 |

数据供给 | 加快建立公共数据授权运营机制,支持数创企业公平参与公共数据资源开发,探索成本共担、收益共享模式。 | 打破数据垄断,解决初创企业“找数难”、“可用数据不足”的困境。

|

成本降低 | 鼓励有条件的地区探索发放“数据券”、“算法券”。鼓励大企业构建普惠性数据服务平台。 | 直接降低企业尤其是中小企业在数据采集、治理和算法使用方面的经济门槛。 |

技术赋能

| 支持建设行业可信数据空间。鼓励数创企业开展数据资源登记。

| 通过隐私计算等技术在安全前提下促进数据流通,提升数据资源的透明度和可发现性。 |

政策的深层价值与创新点。这一数据要素保障体系的价值,远不止于提供资源那么简单,它体现了几个重要的创新思路:从“普惠号召”到“精准施策”:政策没有停留在口号层面,而是提出了“数据券/算法券”这类非常具体和可操作的工具,能直接将支持惠及企业,引导资源流向高价值场景。强调“生态共建”而非“单向给予”:政策不仅要求政府开放公共数据,更鼓励国有企业、行业龙头向产业链上下游的数创企业开放数据资源和平台能力。这旨在构建一个大中小企业融通发展的生态,让数据在产业生态内自然流动和价值倍增。前瞻布局“可信数据空间”:支持可信数据空间建设,是着眼于未来数据流通的基石设施。它试图通过技术手段(如区块链、隐私计算)在保障数据安全与隐私的前提下,破解数据“不愿流、不敢流”的难题,为安全高效的数据协作奠定基础。

总而言之《若干措施》中的数据要素保障政策,构建了一个覆盖“供给-成本-技术”全链条的支撑体系。其核心目标是系统性降低数创企业的数据创新门槛,确保数据这一关键生产要素能够像水和电一样,公平、便捷、低成本地流向最有活力的创新主体,从而真正激发其创新活力。

《若干措施》将强化算力资源供给支撑作为培育数创企业的关键举措,旨在系统性地解决企业在算力获取、使用和成本方面面临的现实瓶颈,确保这一关键基础设施能够普惠地服务于创新活动。以下是其核心框架与要点的梳理:

核心维度 | 核心举措 | 旨在解决的关键问题 |

基础设施整合

| 深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网,推动算力资源有序池化、并网运行,实现统筹监测、统一调度和弹性供给。 | 算力资源分布不均衡、供需错配,利用率待提升。

|

成本门槛降低 | 鼓励国家枢纽节点等面向数创企业提供低成本、广覆盖、可靠安全的算力服务。探索类似“算力券”的政策工具,直接降低企业使用门槛。 | 初创企业算力成本压力大,“用不起算力”,制约技术迭代。 |

供需精准对接 | 引导各类算力资源与数创企业需求进行高效精准对接。

| 企业难以便捷找到适配自身技术路线和业务阶段的算力支持。 |

供需精准对接。引导各类算力资源与数创企业需求进行高效精准对接。企业难以便捷找到适配自身技术路线和业务阶段的算力支持。政策的深层价值与战略意图。这一算力支撑体系的价值,远不止于提供资源,它体现了国家在数字经济基础设施布局上的深层战略考量。从“资源孤岛”到“全国一盘棋”:政策的核心是推动算力资源像水电一样成为可按需取用的社会化公共基础设施。通过构建全国一体化算力网,旨在打破地域和主体的界限,实现跨区域、跨主体的算力资源互联互通和弹性调度,这将极大提升国家算力资源的整体利用效率,为企业提供更稳定、灵活的算力保障。普惠导向与“耐心资本”逻辑:政策明确要求提供低成本算力服务,并探索创新补贴方式,这体现了鲜明的普惠性导向。其背后是对数创企业成长规律(如“毛竹效应”)的尊重——在初期扎根阶段给予关键支持,帮助其渡过高风险期,期待后期的爆发式成长。这相当于为企业的技术创新提供了“耐心资本”。

与数据要素形成“双轮驱动”:算力支撑政策必须与数据要素保障措施结合起来看,才能理解其全部深意。数据是创新的“燃料”,而算力是处理燃料的“发动机”。政策通过同步强化这两大支柱,旨在形成“数据+算力”的协同效应,共同为数创企业的技术研发和业务创新提供坚实基础。总而言之,《若干措施》中的算力资源支撑政策,构建了一个覆盖“基础设施-成本门槛-供需匹配”的全链条支持体系。其战略目标是将算力从少数企业的优势,转变为所有创新主体都能便捷获取的普惠性关键基础设施,系统性降低数创企业的创新门槛,确保其能将有限资源更专注于技术研发本身,从而真正激发数字经济的创新活力。

《若干措施》将提升数创企业的创新能力视为核心目标,并构建了一套从源头创新到市场应用的系统性支持方案。其核心框架可通过下表快速把握:

核心维度 | 主要政策工具 | 旨在解决的关键问题 |

原始创新

| 鼓励龙头企业开放资源、共建专利池

| 创新资源孤岛化,中小企业研发基础薄弱 |

成果转化 | 建立“有组织科研+有组织成果转化”机制、探索“首购首用” | 科技成果与市场需求脱节,“首市场”突破难 |

创新环境

| 探索“沙盒监管”、推行非现场监管等柔性执法 | 新业态监管不确定性高,企业怕风险、不敢试 |

强化原始创新能力。政策首先致力于夯实企业创新的基础资源。《若干措施》鼓励国有企业、行业龙头和平台企业向数创企业开放共享其创新资源与服务。这相当于为初创企业提供了一个高起点的研发平台,能有效降低其前期投入成本和时间。更为关键的是,政策支持在重点产业领域加快推进专利池建设。此举旨在促进产业链上下游和平台生态圈内的融通创新,通过专利的共享和交叉许可,形成技术合力,避免重复研发和资源浪费,从而提升整个产业的技术水平和创新能力。

打通成果转化通道。针对科技成果从“实验室”走向“应用场”的瓶颈,《若干措施》提出了系统性的解决方案。建立协同转化机制:它鼓励建立以企业为主导、需求为牵引的“有组织科研+有组织成果转化”机制。这意味着科研活动从一开始就瞄准市场实际需求,并由企业来主导转化过程,从根本上改变以往产学研脱节的情况。提供专业化服务支撑:政策鼓励地方建设一批专业化、市场化的成果转化服务机构,为数创企业提供从项目遴选、验证评估到中试熟化、创业孵化的全链条公益性服务,充当科技成果转化的“催化剂”和“保姆”。破解市场准入难题:针对新产品、新技术“首单难开”的问题,政策探索“首购首用” 专项政策。通过政府引导和市场推介,帮助数创企业获得宝贵的“首市场”订单,使其产品能在真实场景中得以验证和迭代,加速成熟。

营造包容审慎的创新环境。创新能力提升不仅需要资源投入,更需要一个允许试错、包容失败的制度环境。《若干措施》明确提出要建立开放包容审慎的创新环境。对于一时看不清、看不懂的新业态,稳慎探索推行“沙盒监管”模式。这相当于为创新划定一个“安全试验区”,允许企业在风险可控的前提下进行先行先试。同时,政策还强调规范涉企检查,探索推行非现场监管等柔性执法方式,最大限度减少对企业正常生产经营活动的干扰,给予创新更多的成长空间和战略耐心。总而言之《若干措施》在创新能力提升方面的设计,体现了一个从夯实基础资源、打通转化路径到优化制度环境的全链条支持逻辑。其核心是推动形成一种“龙头企业引领、大中小企业融通、产学研用协同”的创新生态体系,系统性提升数创企业的创新效率和成功率。

《若干措施》将“优化投融资服务”视为培育数创企业的关键保障,旨在系统性地破解其发展过程中的融资瓶颈,构建一个覆盖企业全生命周期、多元化的金融支持体系。精准匹配融资供需。政策首先致力于解决数创企业与传统金融体系之间的“认知错配”问题。由于数创企业多具备轻资产、强创新、高成长的特点,其核心价值往往体现在知识产权、技术算法等无形资产上,这使得传统基于固定资产抵押和短期财务指标的评估体系难以准确识别其价值与风险。为此《若干措施》推动建立动态、多维、智能的识别机制。它鼓励有条件的金融机构构建符合数创企业特点的信用评价模型,并完善风险评价机制,从而能更精准地评估企业潜力。同时,通过构建“政府+企业+创新+投资”四合一专业化遴选培育组,推动政府与市场机构形成合力,共同筛选和培育优质企业,引导金融资本“投早、投小、投长期、投硬科技”。

创新金融产品与服务模式。为满足数创企业多元、动态的融资需求,《若干措施》鼓励金融机构优化金融产品和服务模式。例如,支持商业银行打造数据要素与数字技术双轮驱动的新模式,创新金融产品。在支持工具和渠道上,政策工具也颇具创新性:降低前期成本:鼓励有条件地区探索发放“数据券”、“算法券”,直接降低企业数据治理和算法使用的初始成本。打通对接渠道:通过建立优质项目推荐机制、组织路演推介和应用大赛等方式,主动为金融机构和数创企业“牵线搭桥”,缩短创新资源与资本之间的匹配链条。优化考核与引导耐心资本。针对市场资金在早期投资中“怕风险、没耐心”的问题,《若干措施》特别注重对国有创投资金的考核机制进行优化。它探索将培育数字经济瞪羚企业、独角兽企业的情况纳入考核体系,引导国有资本成为支持创业创新的长期资本、耐心资本。政策还支持数创企业运用社会资本、创投、风投、私募等多元融资渠道。更重要的是,它明确 “加大力度支持符合条件的优质数创企业上市融资”,为企业的跨越式发展打通关键枢纽。

营造良性循环的金融生态。《若干措施》的深层意图在于营造一个可持续的良性金融生态。其核心是推动形成 “科技—产业—金融” 的深度融合。政府通过完善“产学研用金”协同机制,吸引更多长期资本投入数创企业,从而助力有技术、有科技含量的企业做大做强。最终目标是构建一个贯通科研、转化、融资、人才全周期的金融服务生态体系,促进创新链、产业链、资金链和人才链深度融合,让金融资源能够高效顺畅地支持数创企业成长的每一个环节。总而言之,《若干措施》在投融资服务方面的设计,体现了一个从重塑识别机制、创新金融工具、优化资本导向到构建协同生态的全链条支持逻辑。其核心目标是系统性降低数创企业的融资门槛,引导金融活水更好地浇灌创新,为培育数字经济新动能提供坚实的金融支撑。