上海市计算机行业协会裘老师说要成立一个“数字游民”服务部主要针对银发老人的,我听到这个消息比较兴奋的,提升老人数字素养是首要任务。随着信息技术的迅猛发展,数字时代已经全面到来。对于老年人来说,数字素养不仅是他们适应数字化生活的基础,也是他们参与社会、保持心理健康的重要保障。因此,提升老年人的数字素养显得尤为重要。数字素养是指人们在数字化环境中获取、处理、分析和评价信息的能力,以及使用数字技术进行交流和合作的能力。对于老年人而言,具备数字素养意味着能够更好地使用智能手机、电脑等电子设备,享受数字服务带来的便利,如在线购物、社交娱乐、健康管理等。同时,数字素养的提升还能增强老年人的社会参与感,减少因数字鸿沟带来的孤独和隔离。

目前超过95%的人类信息资源以数字形式存储、传输和使用,在一个日益数字化的世界里,数字素养正在成为一种普遍的能力,甚至是获得其他技能的先决条件,其具体体现为公民使用信息技术的综合能力与胜任力。预计在未来五年内,90%以上的员工将至少需要基本的计算机技能,比如使用电子邮件或公司软件,能玩Deepseek。在未来2-3年内,超过50%的人将需要能够使用、配置和构建数字系统。那些缺乏数字素养的人可能很快就会发现自己处于巨大的劣势。

1994年,以色列学者约拉姆·埃谢特-阿尔卡莱(Y. Eshet-Alkalai)首次提出“数字素养” (digital literacy)一词,并将其概括为“理解及使用通过电脑显示的各种数字资源及信息的能力”。1997年,保罗·吉尔斯特(Paul Gilster)在其著作《数字素养》(Digital Literacy)中首次正式提出“数字素养”的概念。他认为,数字素养主要包括获取、理解与整合数字信息的能力,具体包括网络搜索、超文本阅读、数字信息批判与整合等技能,他将数字素养描述为对数字时代信息的使用与理解,并强调了数字技术作为“基本生活技能”的重要性,有效区分了数字素养和传统的印刷读写能力。

素养一词源于英语,就名词“literacy”(素养)而言最早于 1883 年出现在英语中,指“具备识字的素质或识字状态”(the quality or state of being literate)。“数字素养”(digital literacy)是一个舶来词,英语最初的字面意思是数字信息的读写能力,即:访问、理解和使用计算机网络数字资源的能力。保罗·吉尔斯特(Paul Gilster)出版《数字素养》一书,尝试从11个层面对数字素养下定义,从“访问和使用网络计算机资源” 到“意识到网络上他人的存在,并拓展与他们讨论问题、彼此帮助的能力”,他最后总结:数字素养是关于“掌握思想,而不是敲击键盘”。可见,这其中不仅包含数字技术应用技能,还隐含在数字空间中理解他人、与人共处的综合能力。数字素养并不是指简单的一种技能或能力,而是一种关乎所有人基本生活的、复合的、跨学科的重要技能,这种技能能够促使个体获得其他的一些重要技能(如语言、数学、学会学习、文化意识等),甚至标记为数字时代的生存技能或信息社会的重要资产。

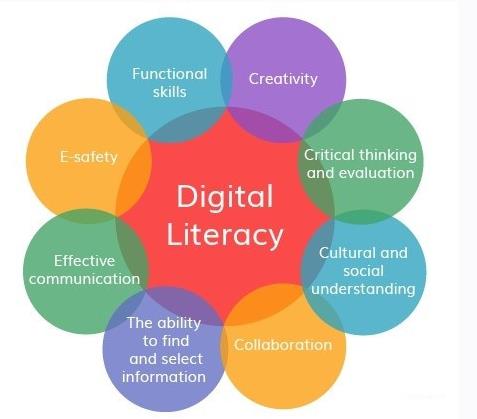

一般在对数字素养进行描述时,会考虑以下一些问题:信息管理;交流分享;合作;内容和知识的创造;道德责任;评估和解决问题,识别数字需求,通过数字手段解决问题,评估检索到的信息,具备一定的判断、评估和筛选能力;技术操作。以色列学者约拉姆·埃谢特-阿尔卡莱(Y. Eshet-Alkalai)于2004年和2012年提出和更新他的数字素养概念框架,涉及6个层面:1.是“图片—视觉素养”,意指理解视觉图片信息的能力;2.是“再创造素养”,意指整合已有的各种媒体文本(文字、图像、音频等)进行内容创新和意义再造的能力;3.是“分支素养”,意指运用非线性的信息搜索策略从碎片化信息中建构知识的能力;4.是“信息素养”,重点强调辨别信息适用性的批判性思考能力;5.是“社会—情感素养”,强调借助数字平台进行社会交往和情感沟通的能力;6.是“实时思考技能”,意指在高科技机器、多媒体游戏和在线教育等复杂环境中迅速处理大量高刺激信息的能力。正如阿尔卡莱强调,这个数字素养模型侧重六种思维技能,旨在帮助人们与现代数字环境更好地互动。

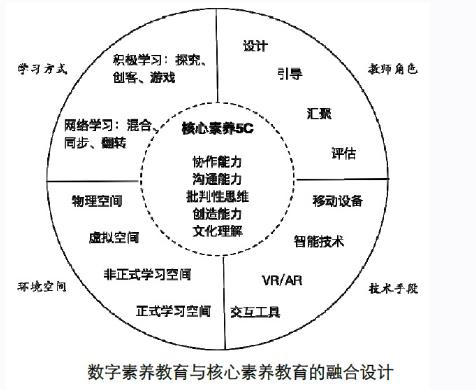

2021年10月,中央网络安全和信息化委员会印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》,首次提出“数字素养与技能”的概念,认为“数字素养与技能是数字社会公民学习、工作、生活应具备的数字获取、制作、使用、评价、交互、分享、创新、安全保障、伦理道德等一系列素质与能力的集合”,并提出,要着力提升老年人的数字素养与技能,这需要政府主导,带动利益相关者形成协同性体系。2024年2月,中央网信办、教育部等四部门联合印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》,明确到2024年底,我国全民数字素养与技能发展水平迈上新台阶,数字素养与技能培育体系更加健全,部署了培育高水平复合型数字人才、全面提升师生数字素养与技能、培育高水平数字工匠等17项重点任务。未来提升公民数字素养,应从强化社会数字科普、夯实学校数字教育、深化数字技术创新等方面多管齐下。需要政府对老人数字素养与技能的支持。

2022年11月,教育部发布了《教师数字素养》行业标准,给出了教师数字素养框架,规定了数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任、专业发展等5个一级维度、13个二级维度和33个三级维度的要求,用于对教师数字素养的培训与评价。上述标准的出台对于扎实推进国家教育数字化战略行动,完善教育信息化标准体系,促使教师利用数字技术优化和创新教育教学活动,起到了积极促进作用。2023年初,我国中小学(含教学点)互联网接入率达到100%,师生的数字素养和应用能力得到大幅提升。经过过去几年国家教育数字化战略行动的实施,我国的数字资源建设应用和数字素养培养都取得了明显进步。根据中国教育科学研究院在2024年世界数字教育大会上发布的全球数字教育发展指数和《中国智慧教育发展报告(2023)》,我国的数字教育发展指数排名从第24位跃升到第9位。

根据Deepseek认为老年人数字素养方面的问题:

一、数字化浪潮下的代际分野

(一)社会数字化转型的加速度

2023年全球互联网用户突破55亿,中国网民规模达10.92亿,其中60岁以上老年网民占比已攀升至14.8%。智能终端渗透率超过72%的背景下,数字技术正在重塑社会生活的基本形态。从政务办理到医疗服务,从交通出行到金融服务,数字化服务模式已成为基础设施般的存在。

(二)老年群体面临的数字困境

1. 设备操作障碍:触屏交互、应用下载、账号管理等基础操作构成认知壁垒

2. 信息甄别困难:虚假信息识别率仅为青年群体的37%(中国社科院2022数据)

3. 安全防护薄弱:老年人遭遇网络诈骗的比例是其他年龄段的3.2倍

4. 服务获取障碍:81%的老年人曾因数字认证失败放弃线上业务办理

二、提升数字素养的战略必要性

(一)社会公平维度

数字鸿沟正在制造新的社会排斥。当公共服务、商业服务加速向线上迁移时,缺乏数字能力的老年人面临"数字失权"风险。这种现象不仅违背社会公平原则,更可能引发代际矛盾与社会稳定问题。

(二)经济发展层面

1. 银发经济数字化转型需求:预计2025年中国老年数字经济市场规模将达3.8万亿元

2. 人力资源二次开发:6800万低龄老年人具备再就业潜力,数字技能是重要赋能工具

3. 消费市场激活:老年群体线上消费年均增速达23%,远高于整体市场水平

(三)社会治理角度

疫情防控期间暴露的数字短板具有警示意义。当健康码成为通行证时,超过1600万老年人面临出行困境。提升数字素养是构建弹性社会的重要环节。

三、老年人数字素养教育的特殊规律

(一)认知特征分析

1. 具象思维主导:83%的老年人更适应场景化、实物对照的学习方式

2. 记忆曲线陡峭:新技能遗忘速度比青年群体快40%

3. 风险厌恶心理:73%的老年人对未知功能存在使用焦虑

(二)学习行为特点

1. 渠道依赖性强:子女指导(68%)、社区培训(52%)是主要学习途径

2. 周期性需求明显:应用技能更新需每3-6个月强化训练

3. 成果转化滞后:平均需要7次重复练习才能掌握单个功能模块

(三)教育方法论突破

1. 模块化教学设计:将复杂流程拆解为不超过3个步骤的微课程

2. 代际反哺机制:孙辈数字小导师计划成效显著(上海试点项目提升率达81%)

3. 情景模拟训练:建立银行、医院等高频场景的虚拟操作实验室

四、国际经验与中国实践

(一)全球治理探索

1. 日本"数字天使计划":培训10万名银发数字辅导员深入社区

2. 北欧终身学习体系:将数字教育纳入退休福利制度

3. 新加坡"银发族数字计划":企业配套税收优惠推动适老化改造

(二)国内创新实践

1. 工信部"适老化改造专项行动":完成648个网站/APP的适老版本开发

2. 社区教育创新:北京"银发触网工程"累计培训超120万人次

3. 代际互助模式:杭州"青松联盟"促成10万对跨代数字帮扶对子

五、系统性解决方案构建

(一)政策支撑体系

1. 立法保障:《老年人权益保障法》增设数字权利条款

2. 标准建设:出台《智能终端适老化设计通用规范》国家标准

3. 资源配置:在老年大学课程体系中设置不低于30%的数字教育内容

(二)教育服务体系

1. 建立四级培训网络:社区教学点-街道培训中心-区级数字学院-市级云平台

2. 开发专用教材体系:包括图文手册、语音教程、视频课程等多模态内容

3. 构建能力认证机制:推行"银发数字公民"认证体系

(三)技术支撑体系

1. 智能辅具研发:语音交互拐杖、放大镜手机等适老化设备

2. 人工智能助手:开发具备方言识别能力的虚拟培训师

3. 安全防护系统:建立老年人数字服务安全防火墙

(四)社会支持网络

1. 家庭数字反哺计划:将数字帮扶纳入"孝亲"文化实践

2. 企业社会责任:运营商设立10万个线下助老服务点

3. 志愿者体系建设:注册百万级数字助老志愿者队伍

六、未来发展趋势与应对策略

(一)技术演进带来的新挑战

1. 元宇宙社交可能加剧数字排斥

2. AI普及带来的算法歧视风险

3. 生物识别技术应用的伦理问题

(二)代际数字公平的长效机制

1. 建立数字适老化改造动态评估机制

2. 将数字素养纳入老年教育必修课程

3. 构建跨年龄段的数字包容文化

(三)银发数字生态体系建设

1. 培育老年数字内容创作者经济

2. 发展适老化数字服务产业集群

3. 建设代际数字融合示范社区

提升老年人数字素养是一项系统工程,需要政府、社会、家庭等多方面的共同努力。通过构建全面覆盖的老年数字教育政策体系,实施针对性的数字技能培训,加强社会宣传,提高老年人防范网络风险的能力,我们可以帮助老年人更好地适应数字化生活,享受数字技术带来的便利,提升他们的生活质量和社会参与度。在数字化不可逆转的历史进程中,提升老年人数字素养不仅是技术赋能的工程,更是文明进步的标尺。这需要构建政府主导、市场发力、社会参与、家庭支持的协同体系,通过技术创新、制度创新和教育创新的三维驱动,让每位老年人都能平等享有数字时代的文明成果,共同构建不分年龄、人人共享的数字包容型社会。