写了一篇脑机接口(BCI)的文章,有人来问脑机接口和人机协同的区别。脑机接口(BCI)是人机协同的一种高级形态,它通过建立人脑与外部设备的直接信息通路,实现双向交互与能力互补。技术本质:脑机接口是人机协同的神经桥梁。理想的脑机接口不仅实现“脑→机”指令输出,还包含“机→脑”的反馈输入。协同不等于完全融合,尽管脑机接口是人机协同的重要载体,人机协同与脑机接口二者仍有本质区别。技术局限:当前BCI的信号精度不足(非侵入式易受干扰),且人脑复杂意图(如情感、隐喻)难以被机器完全解码。伦理风险:脑隐私泄露、意识操控等隐患(如马斯克Neuralink的动物实验争议),需通过《脑机接口研究伦理指引》等规范约束,确保协同“以人为中心”。哲学差异:人机协同强调能力互补,而脑机接口可能引发“人机身份模糊”,如意识上传是否仍属人类范畴。真正的超级智能需保留人类在价值判断中的主导权。

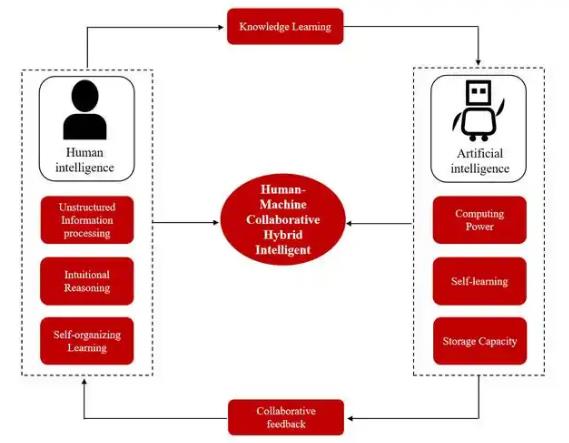

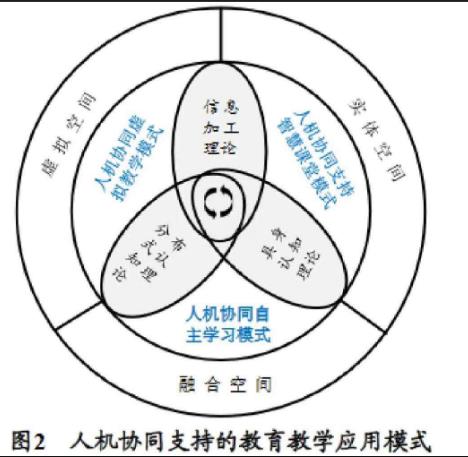

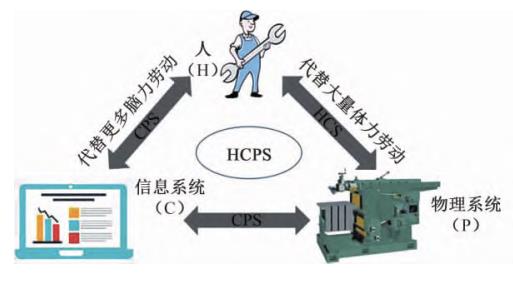

人机协同(man-machine coordination , human-agent collaboration (HAC))是指人类与人工智能系统之间的互动与合作,旨在利用各自的优势,共同完成任务。强调人类与机器系统在任务执行中的协作关系,这种协同模式在多个领域展现出广泛的应用潜力,涵盖医疗、教育、制造业、服务业等。人机协同的核心在于发挥人类在复杂决策、创造性思维和情境理解上的优势,同时利用机器在数据处理、模式识别和执行效率上的能力,共同解决复杂问题。其核心价值包括提升决策质量:机器处理海量数据,人类提供领域知识和伦理判断。优化效率与成本:机器自动执行重复性任务,人类聚焦高价值工作。降低风险:机器预警潜在问题,人类进行最终验证与干预。机器之间的协同通常是指多个机器或系统通过网络进行信息共享与任务协作。此种协同模式强调高效性、稳定性与一致性,广泛应用于工业自动化、智能交通等领域。人与人之间的协同高度依赖于情感与社交互动。复杂性与多样性是人与人协同的显著特征。

人机协同的深度解析需穿透技术表层,从认知耦合、系统演进、社会重构三重维度揭示其本质。以下结合前沿研究与实践案例展开系统性拆解:哲学本质:从“工具使用”到“认知共生”。

1.关系演化三阶段

阶段 | 特征 | 典型案例 | 人类角色 |

机械替代 | 机器执行预设程序 | 工业机器人焊接/搬运 | 操作员(被动监控) |

功能互补 | 人机分工明确 | 手术机器人(医生规划-机器执行) | 决策者(主动干预) |

认知耦合 | 双向意图理解与协同进化 | 脑控外骨骼实时适配运动意图 | 共生体(神经级融合) |

2.认知科学底层逻。双通道处理模型。机器通道:基于强化学习的环境建模(如DeepMind SIMA框架构建3D语义地图)。人类通道:依赖经验直觉的模糊决策(前额叶皮层模式识别)。耦合点:通过多模态交互(手势/眼动/脑电)实现意图对齐,误差率<5%(MIT RoboRaise实验)。技术革命:三大融合突破。1.具身智能与场景泛化。突破点:大语言模型(LLM)驱动任务分解。案例:Figure 01机器人通过OpenAI模型理解“请整理桌面”指令,自主规划抓取顺序(成功率92%)。瓶颈:物理交互的因果推理不足(如推倒积木塔后重建需人类提示)。

2.神经级交互革命

技术路径 | 交互精度 | 应用场景 |

肌电控制 | 动作识别误差<2cm | 工业装配精密操作(宝马工厂) |

脑机接口 | 指令识别延迟≤300ms | 渐冻症患者控制机械臂进食 |

眼动追踪 | 注视点定位精度0.5° | AR维修指导系统(波音工程师) |

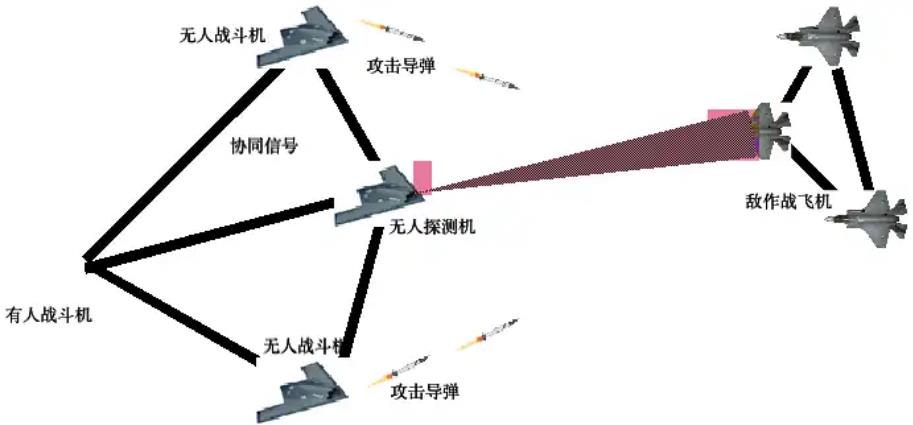

3.群体智能涌现。蜂群算法优化:100+无人机协同搜索(ETH Zurich算法缩短30%时间)。联邦学习框架:三一重工跨工厂设备预测性维护,故障识别率提升至95%。经济范式重构:新生产要素矩阵。流程图解 A[传统生产要素] --> A1(劳动) A --> A2(资本) A --> A3(土地) B[新质生产力] --> B1(人类创造力) B --> B2(机器智能) B --> B3(数据流) C[协同价值] --> C1(机器扩展人类能力边界) C --> C2(人类赋予机器价值判断) ```

价值创造公式:协同效能= (人类决策质量 × 机器执行精度) / (认知摩擦成本 + 系统时延) 。注:特斯拉工厂通过AR远程指导降低认知摩擦,维修效率提升40%。社会挑战:隐形的权力重构。1.劳动异化风险。数据化监控:亚马逊仓储系统实时分析员工动作效率,引发“算法暴政”争议;对策:欧盟《AI法案》要求人类拥有脱离自动化决策权。2.脑机伦理困境。意识主权问题:Neuralink动物实验显示脑电极可能改变情绪反应;隐私边界:天津脑机实验室建立“神经数据防火墙”,隔离原始脑电信号与AI解析层。

3.军事化滥用。美国DARPA“空中博格”项目开发AI僚机,模糊战争责任边界;国际社会亟需签订《致命性自主武器系统禁用公约》。未来进路:构建协同进化的生态系统。1.技术层:通用智能体架构。发展路径:专用机器人 → 场景自适应机器人→ 通用人形智能体。当前瓶颈:OpenAI仅解决60%家庭泛化任务。

2.制度层:三元治理框架

主体 | 职能 | 实践案例 |

政府 | 伦理审查与标准制定 | 中国《脑机接口研究伦理指引》2023 |

企业 | 技术民主化工具开发 | 百度PaddlePaddle开源机器人SDK |

公民社会 | 算法透明度监督 | 算法正义联盟(Algorithmic Justice League) |

3. 认知层:人机能力图谱重塑。图解。未来十年核心能力分布。“机器主导” :45 (精密操作/实时计算);“人机协同” :40 (创新设计/伦理决策);“人类专属” :15 (情感共鸣/价值判断)``` 协同的本质是“人的进化”。人机协同绝非简单的能力叠加,而是人类认知范式的一次物种级跃迁:短期需攻克“具身智能泛化性”与“神经接口安全性”技术悬崖;中期要构建“数据-算法-权力”制衡机制,防止技术利维坦;长期将导向《人类增强宣言》——当机器成为我们的“外延大脑”,人类价值不在于劳作,而在于定义为何而劳作的终极意义。正如控制论之父维纳预言:“最危险的机器,是那些完美执行错误目标的机器。”人机协同时代的胜负手,终将落在人类能否坚守对自身价值的诠释权。

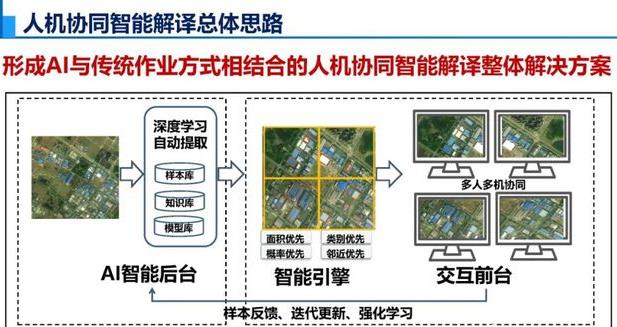

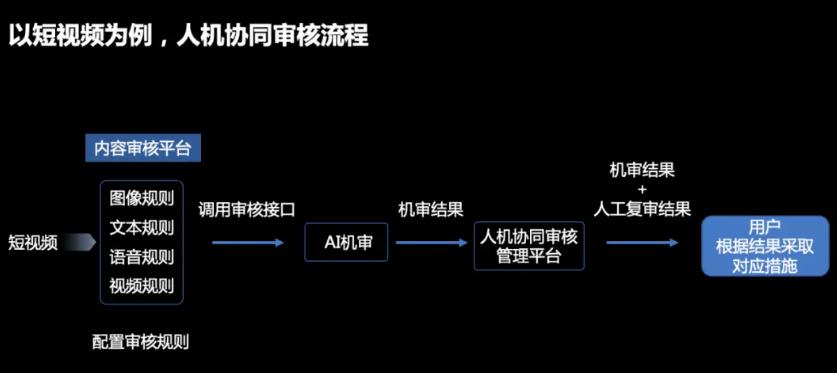

人机协同的实现路径和技术实现方式。人机协同的实现依赖数据、算法、交互界面三大支柱,形成“感知-分析-决策-执行”闭环。数据层:构建双向赋能的“知识桥梁”,通过标注、修正、反馈优化算法。算法层:设计“可解释”与“可干预”的智能模型,避免“黑箱”决策,允许人类动态调整模型参数或阈值。交互层:打造“自然”与“高效”的协作界面,如自然语言交互和增强现实辅助。中国人机协同发展要赶上世界先进水平,需在技术攻坚、产业生态、政策协同三个维度实现突破。结合最新技术进展与产业动态,具体路径。技术攻坚:突破核心瓶颈。1.操作系统与多机协同架构。分布式操作系统:如深开鸿基于开源鸿蒙的M-Robots OS,实现异构机器人硬实时响应(<1微秒)、多硬件兼容(支持跨品牌设备互联),打破传统“Linux+ROS”生态垄断。群体智能算法:通过百万级仿真场景训练通用策略(如清华GenH2R框架),提升复杂交互成功率14%、缩短任务时间13%,解决动态环境泛化问题。

2.人机交互自然化与安全性。意图感知技术:MIT的RoboRaise系统 通过肌电信号(EMG)解析人类手臂动作意图,实现误差<2英寸的精准协作;上海交大HAJL框架 结合扩散模型优化人机协同数据采集,成功率提升30%。安全冗余设计:参考ISO 15066物理安全标准(碰撞力≤150N、响应时延≤0.5s),国产机器人需强化力控算法(如特斯拉Optimus动态扭矩控制响应<10ms)。3.核心部件国产替代。运动控制与感知模块:当前精密减速器国产化率不足30%,需依托长三角/珠三角供应链基地,目标3年内提升至60%。具身智能芯片:开发专用AI推理芯片(类似英伟达Jetson),支持低延时4D点云处理(如GenH2R的时序预测网络)。

产业生态:加速场景渗透与成本优化。1.梯度化场景落地策略。工业优先:聚焦汽车制造(占41%)、仓储物流(32%)等结构化场景,通过“人机协作”模式降低人工成本(2年内回本)。民生场景试点:如康养领域脑机接口外骨骼(天津“神工-神甲”)、教育领域开源机器人平台(优必选WalkerS1实训机),逐步攻克非结构化环境。2.开源社区与标准化建设。生态工具链开源:借鉴深开鸿“开源社区”模式,开放API及仿真工具链(2025年推M-Robots OS 2.0),降低中小企开发门槛。性能评估体系:建立中国版VDMA人机协作分级认证(L1-L5),覆盖环境感知、意图理解等6大能力域。3.成本控制与供应链整合。规模化量产降本:目标单台人形机器人价格从50万降至10万内(如特斯拉Optimus 14万目标),通过政府补贴覆盖30%改造成本。零部件产业集群:在珠三角/长三角布局核心部件基地,缩短减速器、伺服电机采购半径(80%供应链本土化)。

政策与国际合作:构建制度竞争力。1.国家级技术攻坚专项。落实《人形机器人创新发展指导意见》(2023),设立“灵巧手-传感器-算法”专项基金,2025年实现整机国际先进水平。建设多构型场景数据库(如HAJL框架的2000小时真实环境数据),开放工业装配等训练资源。2.人才与伦理制度创新。跨学科教育:高校增设“机器人+”专业,培养具身智能-伦理法律复合人才(教育部新增“人机协同工程师”职业资格)。伦理治理框架:建立脑机接口数据确权(如天津实验室禁止未授权神经数据使用)、事故责任分级认定机制。3.国际标准话语权争夺。推动中欧CE/GB标准互认(已实现60%安全标准互通),主导ISO脑机接口伦理准则制定。鼓励企业出海(如比亚迪机器人欧洲研发中心),通过技术输出绑定标准话语权。

追赶路径关键策略。总结了中国人机协同发展的关键差距与追赶策略:

领域 | 当前差距 | 追赶策略 | 目标时间 |

核心技术 | 运动控制算法落后、精密减速器国产化率<30% | 设立国家级专项基金、建设核心部件生产基地 | 2027年国产化率达60% |

产业生态 | 单台成本>20万、场景渗透率低 | 开源工具链降低开发门槛、政府补贴覆盖30%成本 | 2026年成本降至10万内 |

标准制定 | 国际标准参与度不足 | 推动中欧标准互认、主导ISO伦理准则 | 2025年标准互通>80% |

新质生产力作为创新主导的先进生产力质态,其核心在于技术革命性突破与生产要素的深度重构。而人机协同正是这一变革的关键载体,通过人类创造力与机器智能的深度融合,推动生产力向高效能、高质量跃迁。以下从逻辑框架展开分析。人机协同:新质生产力的核心引擎。1.定义与内涵。新质生产力:以科技创新为主导,摆脱传统增长路径,依托AI、机器人、大数据等颠覆性技术,实现全要素生产率提升。人机协同:人类与机器在共享空间内动态交互,人类负责创造性决策与异常处理,机器承担重复性、高精度或高危任务,形成“认知融合”的新型生产范式。内在联系:人机协同通过优化“劳动者(人)-劳动资料(机器)-劳动对象(环境)”组合,催生生产力质变,是新质生产力的实践路径。

2.价值维度。效率跃升:宝马工厂人机协作装配线提升工效30%-50%;仓储物流机器人减少人工拣选步行距离70%。质量突破:协作机器人焊接精度达±0.02mm,电子制造业缺陷率降低90%。安全与成本优化:矿山远程操控机器人降低伤亡率85%;富士康单线人力成本下降40%。技术底座:支撑人机协同的三大创新。1.具身智能与多模态交互。AI大模型赋能:如华为“盘古大模型”驱动人形机器人“夸父”实现复杂环境感知与任务分解,提升泛化能力。脑机接口突破:天津脑机海河实验室实现216指令集脑控打字,推动人机共融从机械操作向神经层级深化。2.柔性制造与动态规划。协作机器人集成力感知、轨迹平滑算法,适应多品种小批量生产(如长广溪智造的车规级机器人)。基于强化学习的动态调度系统(如RRT路径规划),提前14天预警设备故障,减少70%非计划停机。3.虚实融合的交互界面。AR/VR技术实现远程专家指导(如石化行业AR眼镜巡检),降低跨地域协作成本。虚拟数字员工(如金柚网“梧桐助理”)自动化处理客服、财务等流程,释放人力投入创新性工作。

应用场景:从工业到社会治理的全面渗透

领域 | 典型案例 | 成效 |

智能制造 | 多品种小批量离散制造人机协作系统 | 新员工培训周期从3个月缩至2周,质量合格率99.5% |

高危作业 | 石化行业无人机蛙跳式巡检(自动更换电池+AI识别故障) | 覆盖盲区,减少人工风险 |

服务业 | “梧桐数字员工”替代售前咨询、数据报表等重复劳动 | 企业服务响应效率提升50% |

医疗康复 | 脑机实验室“神工-神甲”外骨骼机器人 | 国内首获医疗器械认证,助力神经功能重建 |

未来趋势:通用化与生态化。1.人形机器人成为新增长极。工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确2027年深度融入实体经济。OpenAI赋能Figure机器人实现自主对话与任务执行,预示通用场景落地加速。高盛预测2035年全球出货量达140万台,市场380亿美元。2.开放生态驱动产业协同。“人形机器人+鸿蒙系统”实现万物互联(如乐聚夸父机器人)。政企学联合攻关(如海河实验室聚集千名科研人员,攻关脑机芯片、CAE软件等“卡脖子”技术)。挑战与对策:构建可持续的人机关系。1.结构性失业风险。对策:政府主导职业技能重塑(如天津实验室联合高校培养“新型劳动者”),企业推行人机互补岗位设计。2.伦理与数据安全。对策:建立AI伦理审查框架,强化隐私保护(如欧盟GDPR兼容性设计)。3.中小微企业转型壁垒。对策:提供低门槛工具(如“梧桐数字员工”支持无代码开发),政策倾斜补贴数智化改造。

医疗器械领域的人机协同正推动诊疗模式从“被动治疗”向“主动健康管理”跃迁,其核心在于人类临床智慧与机器精准能力的深度耦合。以下从技术突破、典型应用、伦理挑战及中国突围路径展开深度解析。技术突破:四大融合方向。

1.手术机器人:从“精准执行”到“认知协同”

技术层级 | 代表产品 | 创新点 | 临床价值 |

机械臂精准控制 | 达芬奇Xi系统 | 7自由度仿手腕器械,震颤过滤 | 前列腺手术出血量减少50% |

术中实时导航 | 美敦力 StealthStation™ | 多模态影像融合(CT/MRI+光学追踪) | 脑肿瘤定位误差<0.5mm |

AI辅助决策 | 强生Ottava™ | 基于千万手术视频训练的并发症预警模型 | 吻合口漏风险预测准确率92% |

跨专科通用平台 | 精锋医疗MP1000 | 模块化设计适配胸腹盆腔手术 | 单台设备利用率提升300% |

2. 神经介入革命:脑机接口(BCI)临床化。运动功能重建:清华NeuroXess系统:植入式电极实现渐冻症患者每分钟输入12字符(误码率<5%);天津“神工-神甲”外骨骼:国内首获NMPA认证,截瘫患者步速达0.8m/s;精神疾病干预:华山医院DBS治疗抑郁症:靶向杏仁核电刺激,6周缓解率70%(对照组35%)。3. 智能诊断:多模态数据融合。流程图解:A[影像数据] --> D[AI诊断引擎] B[病理切片] --> D C[基因序列] --> D D --> E[动态风险分层] E --> F[个性化治疗方案]```

案例:联影智能uAI平台集成PET/CT+病理+基因组学,乳腺癌分型准确率提升至96%

4. 远程医疗:5G+AR赋能基层。协和医院“5G眼科会诊系统”:基层医生佩戴AR眼镜,专家实时标注病灶(时延<20ms);微创机器人“图迈”远程腹腔镜:新疆手术由上海专家操控,网络抖动补偿<30ms。中国突围路径:技术国产化与模式创新。

1. 破局“卡脖子”技术

核心部件 | 国产化率 | 突破企业 | 进展 |

手术机器人伺服电机 | <15% | 埃斯顿医疗 | 力矩波动<0.01Nm(达国际水平) |

高密度脑电极 | 0% | 脑陆科技 | 256通道柔性电极进入临床试验 |

医学影像探测器 | 20% | 奕瑞科技 | 动态DR分辨率达4K@30fps |

2. 商业模式创新。按疗效付费:威高手术机器人签约50家医院,收取设备使用费+手术效果分成;普惠医疗:推想科技AI肺结节筛查系统落地县域医院,单例成本降至20元。伦理与监管挑战。1.数据安全双刃剑。风险:BCI神经数据可能泄露思维隐私(如MIT实验通过fMRI解码梦境图像)。对策:技术层面:天津脑机实验室开发“神经数据脱敏算法”,剥离原始脑电信号特征。法规层面:中国《脑机接口研究伦理指引》(2023)要求神经数据本地化存储。

2.责任认定困境

故障场景 | 责任主体争议 | 解决方案探索 |

AI误诊恶性肿瘤 | 医生?算法商?数据供应商? | 上海医患纠纷案引入“算法透明度审查” |

手术机器人机械臂震颤 | 操作医生?设备制造商? | 微创机器人投保首台套产品责任险 |

3.监管科学滞后。中国NMPA:开通创新医疗器械绿色通道(如精锋MP1000审批缩短至9个月)。国际借鉴:FDA发布《AI/ML医疗设备迭代规范》,要求变更前提交算法“影响评估”。未来趋势:从治疗到增强。1. 可穿戴健康管家。华为心电血压手表:PPG+ECG双模监测,房颤预警准确率97%。智能隐形眼镜:Mojo Vision监测血糖波动(泪液葡萄糖相关性r=0.89)。2. 数字器官与数字孪生。心玮医疗“数字心脏”:基于CFD仿真预测支架植入后血流动力学,手术方案优化率40%。3.基因-细胞-机器三元融合。中科院“细胞机器人”:磁性纳米粒子操控免疫细胞靶向肿瘤(小鼠实验增效3倍)。

人机协同的标准化建设是实现规模化应用、保障安全可靠、促进产业协同的关键支撑。其核心在于建立统一的技术接口、安全规范与评估体系,以解决当前跨系统兼容性不足、伦理风险模糊、性能评价混乱等痛点。以下是系统化的建设路径:

标准化建设的核心挑战

问题领域 | 具体表现 |

技术碎片化 | 机器人操作系统(ROS/鸿蒙)、通信协议(5G/TSN)、数据格式不统一,系统互操作性差 |

安全边界模糊 | 人机物理交互的碰撞阈值、伦理决策权分配(如医疗机器人紧急处置权)缺乏量化标准 |

性能评估缺位 | 协同效率指标(任务完成率vs人类疲劳度)、智能化等级缺乏行业统一度量衡 |

伦理法规滞后 | 脑机接口数据隐私、AI决策可解释性、责任归属等缺乏法律适配性框架 |

标准化体系架构(三维度框架)。图解流程:A[技术层] --> A1(硬件接口标准) A --> A2(通信协议标准) A --> A3(数据交互标准) B[安全层] --> B1(物理安全规范) B --> B2(功能安全认证) B --> B3(伦理审查机制) C[应用层] --> C1(性能评估体系) C --> C2(行业应用指南) C --> C3(人才能力标准)```

关键建设方向与案例实践。1.技术互操作性标准。硬件接口统一。ISO/TC 299《协作机器人安全要求》强制规定力感知阈值(≤150N接触力)、急停响应时间(≤0.5s)。中国《人机协作机器人通用技术条件》(GB/T 38559-2020)规范关节运动范围、末端执行器接口。 数据融合协议。工信部“人机协同操作系统参考架构”要求支持OPC UA+TSN实时通信,时延<2ms(如新松机器人产线);华为鸿蒙系统实现手机/机器人/AR设备无感互联,协议兼容性测试通过率达98% 。2.安全与伦理标准。物理安全量化。ISO 15066规定协作空间内机器人速度上限(1m/s)及功率限制(80W)。特斯拉Optimus采用动态扭矩控制算法,碰撞检测响应时间<10ms。伦理决策框架。欧盟《机器伦理宪章》要求医疗机器人设置“人类否决权”(如手术机器人需主刀医生确认关键操作)。中国脑机接口伦理指南(2023)明确神经数据所有权归用户,禁止未授权二次使用。3.性能评估标准。

协同效能矩阵

指标维度 | 测量方法 | 应用示例 |

任务效率 | 人机并行任务完成时间vs纯人工 | 仓储拣选系统人机协同效率提升40% |

错误容忍度 | 人类干预频次/机器自主纠错成功率 | 工业质检机器人误判率<0.1% |

认知负荷 | NASA-TLX量表评估人类操作者疲劳度 | AR远程指导降低认知负荷35% |

智能化分级认证。德国VDMA《人机协作等级》划分L1(预设程序)至L5(自主决策);中国信通院“智能协作系统认证”覆盖环境感知、意图理解等6大能力域。

实施路径建议。1.分步推进标准迭代。短期:优先制定物理安全与基础通信标准(如仿人机器人关节力矩限值、5G-U工业专网时延要求)。中期:建立跨行业数据互操作规范(如医疗-制造业协同知识图谱构建标准)。长期:推动伦理与法律标准国际化(牵头制定ISO脑机接口伦理准则)。2.构建协同治理生态。政企协同:建立国家人机协同标准实验室(如上海质检院联合新时达测试认证平台)。开源社区:开放核心接口标准(如百度PaddlePaddle机器人开发套件兼容ROS2)。国际互认:推动中欧CE/中国GB标准双向转化(已实现协作机器人安全标准60%互认)。3.配套保障机制。财政激励:对符合标准的企业给予研发费用加计扣除(如北京对智能工厂改造补贴30%)。人才培育:教育部新增“人机协同工程师”职业资格,配套培训标准(理论+实操600学时)

人机协同的突破点以开源鸿蒙生态实现操作系统弯道超车(M-Robots OS已连接2.5亿设备);以市场换标准(中国占全球人形机器人45%份额),牵引技术-产业-政策正循环。未来竞争不仅是技术之争,更是生态与规则之争——唯有协同创新,方能在人机协同时代掌握全球话语权。迈向“人-机-环境”系统共生。人机协同不仅是工具升级,更是生产力质的跃迁:它以技术融合突破效率边界,以认知协作释放人类创造力,以生态重构推动产业与社会治理的范式变革。未来需通过政策适配(如收入分配向知识/技术要素倾斜)、技术自主(攻关芯片、算法等底层能力)、伦理共建三位一体,方能实现新质生产力的可持续繁荣。

脑机接口是人机协同的技术升华,它通过神经层面的直接交互,将人类意图与机器能力动态结合,形成双向增强的智能联合体。其在医疗、工业等领域的突破性应用,正逐步实现从“工具辅助”到“能力共生”的跨越。然而,技术需在伦理框架内发展,未来的方向应是“和合共生”(如中国“天地人和”哲学倡导的),而非人类主体性的消解。

医疗人机协同的中国路径。医疗器械领域的人机协同需在技术自主性(突破精密传感/算法芯片)、临床适配性(基层医疗普惠模式)、伦理前瞻性(神经数据主权立法)三轨并进:短期目标:2025年实现腔镜手术机器人国产占有率超30%,BCI外骨骼成本降至20万内;长期愿景:构建“预防-诊疗-康复”全流程智能协同网络,推动医疗资源分配基尼系数从0.6降至0.3。核心洞察:当机器成为医者能力的“量子纠缠态”延伸,医疗的本质将从“对抗疾病”升维至“定义健康”——人机协同的终极使命,是让人类拥有重新诠释生命尊严的能力。

标准即竞争力。人机协同的标准化建设本质是重构生产关系的规则底座:技术标准打破“数据孤岛”,实现机器集群的泛在互联(如鸿蒙生态连接2.5亿设备);安全标准筑牢信任基石,使人类敢于交付高风险任务(如矿用机器人事故率下降90%);评估标准驱动持续优化,推动产业从“单点智能”迈向“系统智能”。未来竞争不仅是技术之争,更是标准之争——谁主导标准,谁就掌握人机协同时代的全球话语权。中国的突破点在于:以市场规模促标准落地(如新能源工厂需求牵引),以制度创新补伦理短板(脑机接口数据确权试点),最终实现“技术-标准-产业”的螺旋上升。