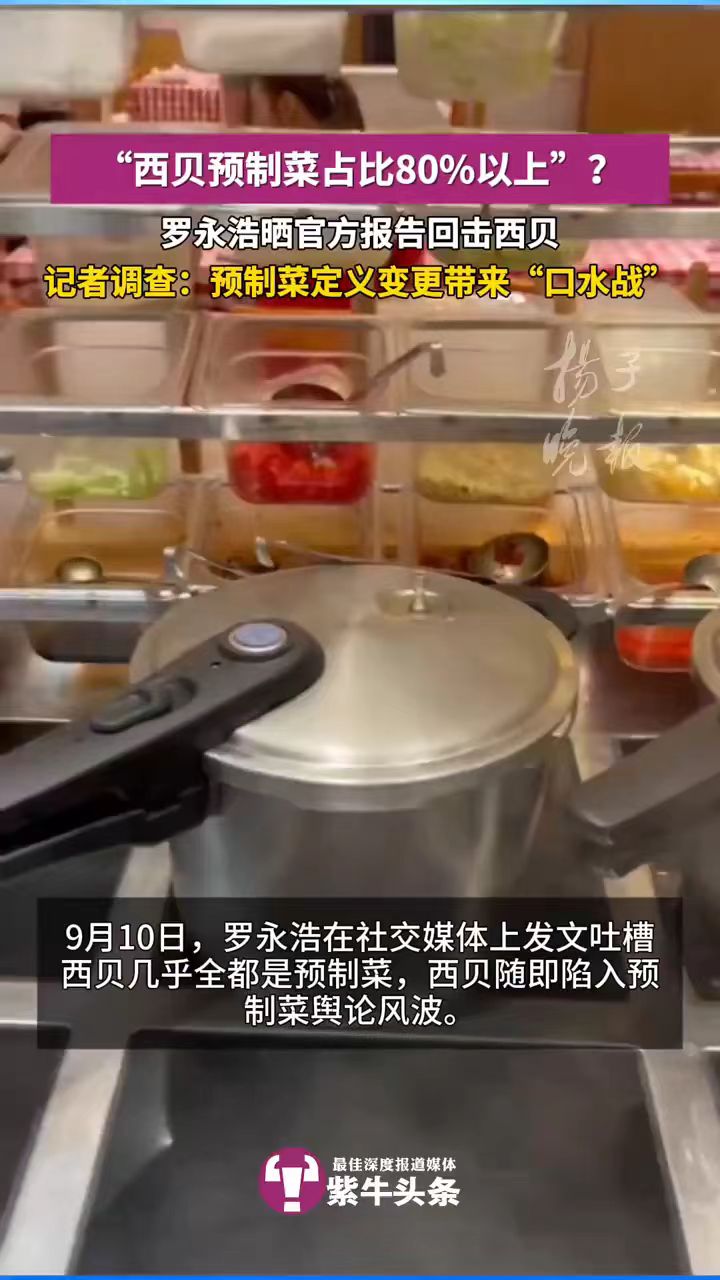

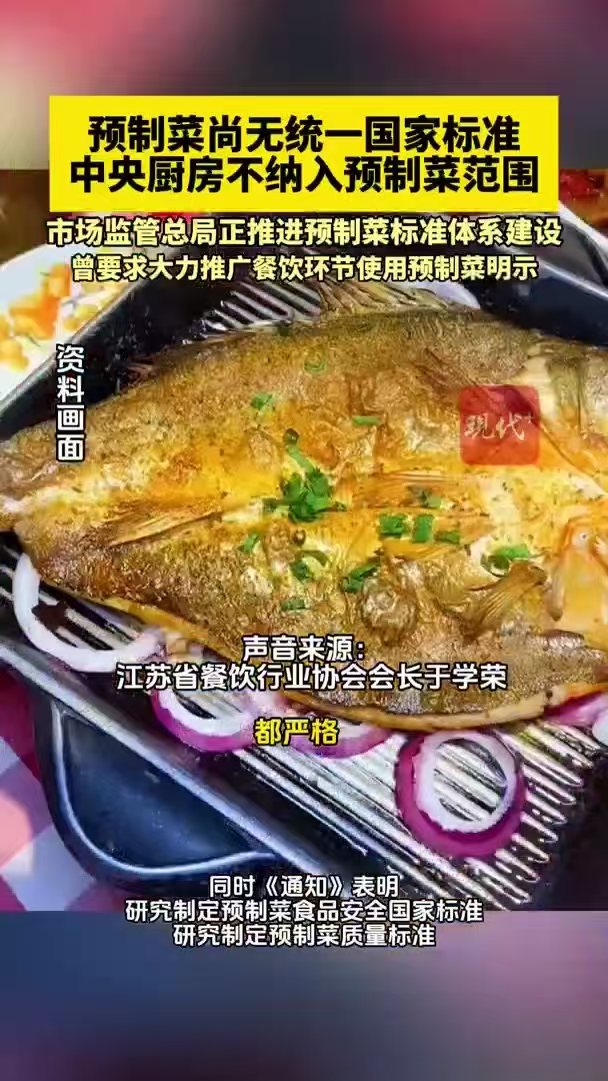

从西贝与罗永浩的“预制菜”风波中,我们看到的远不止一场口水战,它更像一面多棱镜,折射出中国餐饮业在工业化浪潮下面临的信任、透明与价值的深层博弈。这场争论引发了以下几点思考:1.定义之争:行业标准与消费者认知的鸿沟。这场风波的核心冲突在于对“预制菜”的定义不同。官方定义:根据国家市场监管总局等多部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,预制菜主要指经工业化预加工、加热或熟制后可食用的预包装菜肴,并明确指出中央厨房模式制作并配送给自有门店的净菜、半成品、成品菜肴不纳入预制菜范围。消费者认知:许多消费者认为,只要不是在餐厅后厨从原材料开始、在点餐后才制作的,尤其是那些提前几小时甚至一天准备好再加热的菜品,都应算作预制菜。大多老百姓认为不是先做的就是预制菜。他们担忧的是“锅气(有厨师有灶台有猛火)”的消失和“隔夜菜味儿”的可能。

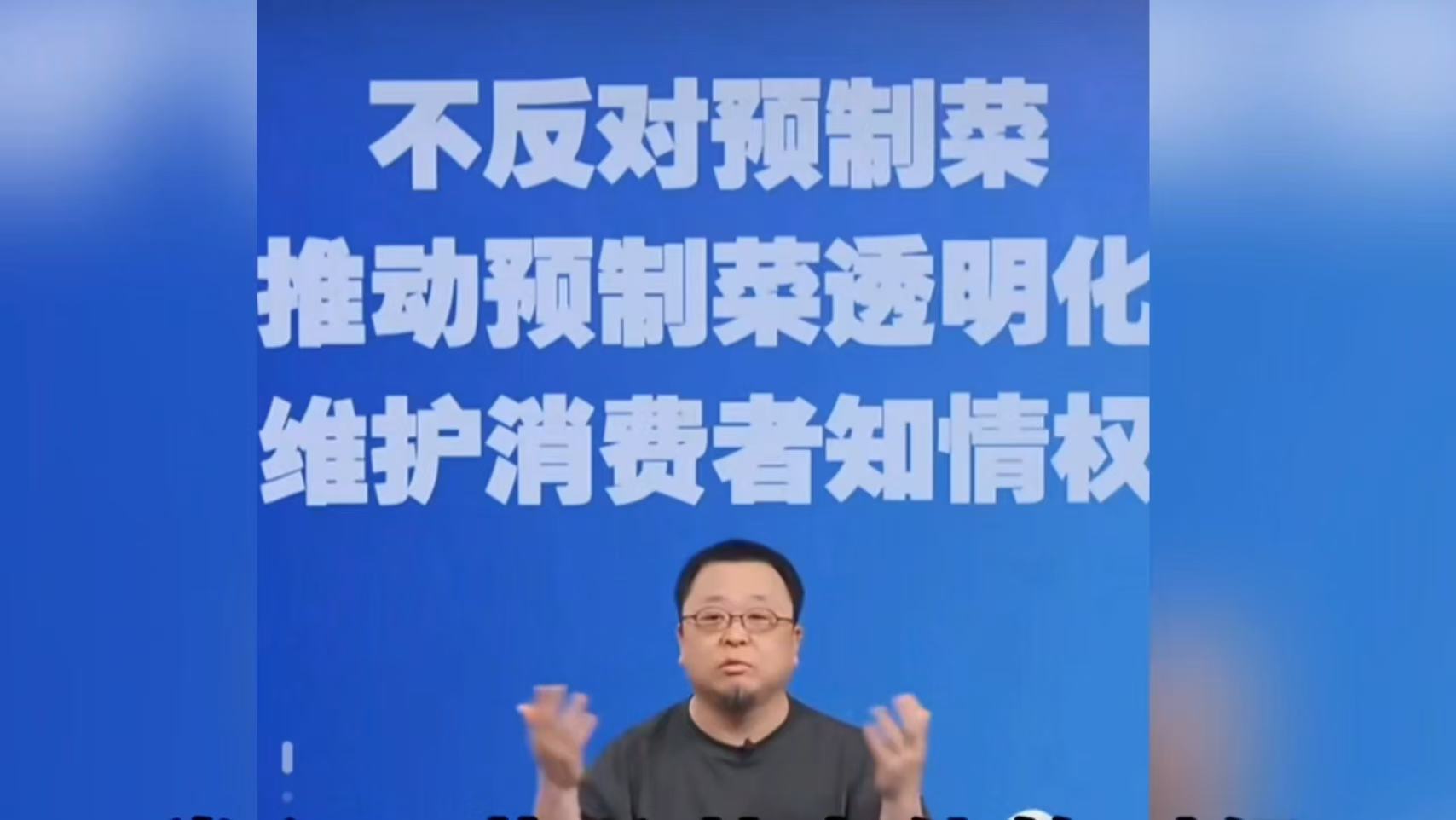

西贝创始人贾国龙强调其门店使用的是中央厨房预加工的原料(如标准切割的羊排),而非预制菜成品。他的观点“预制”不等同于“预制菜”,但许多消费者并不接受这种区分。2.知情权与选择权:消费者核心诉求。罗永浩的吐槽以及引发的广泛共鸣,关键点并非完全反对预制菜,而在于呼吁保障消费者的知情权和选择权。消费者希望明确知道自己所购买的商品或服务的真实情况,并据此做出选择。目前,虽然国家鼓励推广餐饮环节使用预制菜明示,但并非强制。这种信息不对称容易导致消费后产生“支付高价却获得工业品”的落差感,进而引发信任危机。3.效率与体验:餐饮工业化的必然矛盾。预制菜和中央厨房模式的出现,是餐饮业追求标准化、降本增效的结果。它能保证菜品口味稳定、出餐速度快、减少对厨师的依赖,并可能降低食品安全风险。

然而,这种工业化模式与中餐文化中强调的“锅气”、“现场烹饪感”及“个性化体验” 存在内在矛盾。消费者光顾餐厅,期待的往往不仅是饱腹,还有情感体验和文化价值。当餐饮的“温度”被工业化的“效率”取代,而价格却维持高位时,争议便难以避免。4.预制菜行业的机遇与挑战。西贝风波也让预制菜行业整体受到更广泛关注。迅猛发展:预制菜市场近年来增长迅速,2023年中国预制菜市场规模已突破5000亿元,预计到2026年有望达到10720亿元。其背后是快节奏生活、家庭结构变化、冷链物流技术发展等多重因素的推动。面临挑战:行业也面临同质化竞争严重、消费者对健康与安全性的担忧(如添加剂、营养流失、钠含量过高)、以及多次食品安全事件引发的信任危机等问题。

5.透明化:重建信任的关键。西贝宣布开放全国370家门店后厨供消费者参观,这体现了餐饮企业可能的发展方向:通过透明化操作重建信任。未来的餐饮品牌,可能需要更主动地披露食材来源、加工方式、烹饪过程等。例如菜单明确标注:在菜单上清晰标识哪些是现场制作,哪些使用了中央厨房的半成品。开放厨房直播:让“明厨亮灶”成为标准配置,甚至通过直播等方式展示后厨运作。坦诚沟通:不回避工业化流程,而是主动科普其优势(如食品安全控制、品质稳定),并确保价格与价值感知相匹配。从西贝的预制菜风波想起,这不仅是关于一个品牌或一种工艺的争论,更是中国餐饮业在现代化进程中如何平衡效率与情感、标准化与个性化、企业成本与消费者价值感知的深刻拷问。未来的餐饮竞争,或许不仅仅是味道的竞争,更是信任的竞争。那些能主动拥抱透明、真诚与消费者沟通,并成功将其工业化能力转化为品牌价值而非减分项的企业,更有可能在预制菜时代赢得消费者的长久青睐。

中国各地预制菜团体标准在感官评价指标上,既有一些共同的关注点,也因地域饮食文化和标准制定导向的不同而存在差异。从核心指标、评价方法和特色要求等方面进行比较。

地区/标准名称 | 核心感官指标

| 特色与差异点

| 评价方法

|

上海团体标准

| 复原率(要求大于70%) 、色泽、香气、滋味、质地、形态 | 首创“复原率”概念,综合评价预制菜与现制菜在口感、质地、味道、色泽等方面的接近程度 | 专家盲测,预制菜与现制菜成对比较 |

广东粤菜系列标准

| 粤菜特定菜品的传统风味、锅气、造型(如煲、浸、啫等工艺的体现) | 强调对粤菜传统工艺和地域风味的还原,关注菜品的“锅气”和独特造型 | 很可能结合传统粤菜评价与现代感官分析 |

长三角评价规范

| 色泽、香气、滋味、质地、形态,以及菜肴的还原度 | 关注从原材料到成品的全链条品质,强调还原度

| 未明确详细规定,但提及多角度要求 |

中国烹饪协会团体标准 | 外观、色泽、组织结构、滋味气味、杂质 | 属于基础性感官要求,为不同品类预制菜提供通用的评价框架 | 未明确详细规定

|

江苏质量评价规范

| 很可能涵盖色泽、香气、滋味、质地等,并关注质量评价 | 作为质量评价规范,其感官评价服务于整体质量评估

| 未明确详细规定

|

核心指标差异分析。从表格可以看出,各地标准在感官评价的核心指标上既有共性也各有侧重:共性方面,色泽、香气、滋味、质地等是大多数标准都涵盖的基础感官指标,关注菜品的基本品相和风味。差异方面,上海团体标准创新性地引入了“复原率”概念(后面会详细解释),它并非单一指标,而是对预制菜经加工后,其口感、质地、味道、色泽等感官特性与现制该产品相似度的综合评价。广东的系列标准则更具地方特色,非常强调对“粤菜”传统工艺(如“煲”、“浸”、“啫”等)所带来的独特风味、锅气和造型的还原,旨在保持和传承地方饮食风味。评价方法差异。评价方法也有所不同:上海的做法非常具体,采用成对比较的双盲方法,即一份现制菜、一份预制菜,同步出锅后由专家进行盲测评分,从而计算复原率。

其他标准如广东、长三角、中国烹饪协会和江苏的标准,虽未在搜索结果中明确其详细的感官评价方法,但通常会组织专业评价人员依据标准条款进行感官评定。背后的原因。这些差异主要源于:饮食文化的多样性:中国各地饮食习惯和口味偏好差异巨大,例如广东地区对食材鲜度和烹饪“锅气”有很高要求,因此在标准制定中会特别强调这些地域风味的还原和保持。标准制定的目标和定位:不同团体标准的具体目标和侧重点不同。例如上海标准直接回应消费者对“预制菜好不好吃”的关切,创新性提出“复原率”;广东标准则服务于“粤菜出海”等产业规划,注重风味的标准化与传承;而中国烹饪协会的团体标准则更侧重于为行业提供基础性的通用规范。

技术挑战。实现感官评价的标准化并非易事,主要挑战在于:风味量化:如何将“锅气”、“鲜味”等相对抽象的口感风味概念转化为可量化、可测量的具体指标。再现性:确保不同批次、不同评价人员之间感官评价结果的一致性和可靠性。工艺适配性:并非所有菜肴都适合做成预制菜。通常,炖、煮、卤等烹饪方式的菜肴复原度较高,而爆炒、凉拌等方式的菜肴在色香味形上更容易打折扣。发展趋势。未来预制菜感官评价标准的发展可能会呈现以下趋势:“复原率”等综合指标可能会得到更广泛的借鉴和应用,成为衡量预制菜品质的重要标尺。随着《预制菜食品安全国家标准》 的制定出台(据悉草案已通过审查),基础的安全和定义标准将得到统一,这反而可能促使团体标准在 “品质高线”和“地域特色” 方面进一步深化和差异化发展。与现代检测技术结合:感官评价可能会更多与电子舌、电子鼻等智能感官分析技术结合,提升评价的客观性和效率。

预制菜感官评价中的“复原率”是一个核心指标,主要用于衡量预制菜经加工后,其口感、质地、味道、色泽等感官特性与现制该产品的相似程度。复原率的计算。复原率的具体计算公式如下:复原率 = (预制菜感官特性综合评分 / 现制该产品感官特性综合评分) × 100%。影响复原率的因素。并非所有菜品都同样适合做成预制菜。通常,采用炖、煮、卤等烹饪方式的菜肴(如红烧肉、老鸭汤、狮子头),其预制品的复原率较高。而主打爽脆口感、需要爆炒或食材极易变色的菜品(如一些绿叶蔬菜、松鼠桂鱼等),在标准化生产和复热后,其色、香、味、形都更容易打折扣,复原难度较大。复原率的价值与挑战。“复原率”概念的提出,主要是为了回应消费者对预制菜“口味复原程度”的关切。它能为生产企业提供明确的研发目标和品质对标,帮助其提升产品水平。帮助消费者筛选产品,知道哪些预制菜更接近现烹风味。推动行业标准化和良性发展。当然,要实现准确评价也面临一些挑战,比如专业评价人员的培养、评价过程的标准化控制,以及如何将主观的感官体验转化为相对客观的评分等。

国内外预制菜标准体系的发展为我们提供不少思路。下面这张表格汇总了主要国家的特点:

地区

| 核心理念/特点 | 代表性标准/体系名称

| 主要特点/核心要求

|

中 国

| 多层次、协同发展

| 国家标准(筹建中)、地方标准(如上海/广西/重庆等)、团体标准(如中烹协/中饭协) | 术语分类、全产业链规范、冷链配送、品质评价、特色菜品标准

|

美 国

| 强制安全,高效追溯 | 《食品安全现代化法案》(FSMA) | “零容忍”监管、强制召回、严格的惩罚性赔偿、区块链溯源技术 |

日 本

| 精细立法,食育引领 | 《食品卫生法》、《学校给食卫生管理标准》 | 中央厨房“给食制”、全覆盖的卫生规范、严格的流程与时效控制 |

德 国

| 科学营养,标准为辅 | 参考德国营养学会膳食指南

| 强调肉蛋奶果蔬的科学搭配、关注营养性、丰富性与多元性 |

国内标准体系的多元探索。我国的预制菜标准体系呈现多层次、多维度的特点,正从国家、地方、团体三个层面协同推进,以满足不同的需求。国家标准奠定基础:目前虽无专门的预制菜国家标准,但已有不少于40项相关的推荐性国家标准,覆盖了畜禽产品、水产品、蔬菜、方便食品等领域,例如《冻卷羊肉》、《冷冻鱼糜》、《方便粉丝》等,为预制菜产业提供了重要的技术支撑和质量参考。国家卫生健康委已将《食品安全国家标准 预制菜》列入2024年度立项计划,市场监管总局(国家标准委)也正在组织研制《预制菜术语与分类》等基础标准。这些都将为整个行业奠定统一的术语、分类和安全底线。地方标准特色创新:许多省市结合自身产业特点和饮食文化,探索了富有地方特色的标准体系。广西南宁发布了《预制菜术语》等3项地方标准,首创了预制菜产业术语、分类及冷链配送标准。

重庆发布了《预制菜产业园区建设指南》、《预制菜生产加工行为规范》等2项地方标准,以及《预制菜生产经营安全监管标准体系》工作指导性文件,支撑产业集群化升级。上海的团体标准引入了 “复原率” 的概念(要求超过70%),重点关注预制菜经加工后其口感、质地、味道、色泽等感官特性综合评分与现制该产品的接近程度。团体标准灵活先行:团体标准反应快速,针对性更强。截至目前,共有24家社会团体在全国团体标准信息平台公布了59项预制菜团体标准。例如厦门发布了《供厦标准 预包装冷藏膳食》和《预包装冷藏膳食生产经营卫生规范》两项供厦食品标准,对冷藏预制菜的感官要求、理化指标(特别是微生物和致病菌)、标签标识(要求醒目标识保质期,一般不超过48小时,并精确到分钟)、生产经营卫生规范(如冷却温度、全程冷链温度控制)等提出了高于国家一般要求的规定。中国烹饪协会发布的《预制菜》团体标准明确了产品定义和边界。中国饭店协会发布了《预制菜产品分类及评价》团体标准,为品质分级提供指引。

国际经验的不同路径。其他国家在预制菜标准体系建设上,也提供了不同的思路:美国:强制安全与高效追溯。美国对校园预制菜食品安全的态度非常坚决,建立了 “零容忍”的“监督-召回-惩罚”制度保障机制。其《食品安全现代化法案》(FSMA)对校园食品召回有严格规定,许多州还制定了惩罚性赔偿政策,对情节严重的安全事件追究刑事责任。美国预制菜产业还通过深度垂直整合供应链战略,构建了以合同农业(Contract Farming)为核心的原料保障体系,并采用区块链技术实现全流程溯源,显著降低了物流损耗率并提升了原料农残检测合格率。日本:精细立法与食育引领。日本构建了以“食育+给食制” 为基础的校园食品安全细则与规范。

日本颁行了《食育基本法》,高度重视“食育”政策在全国中小学的推广。在监管方面,日本文部省制定的《学校给食卫生管理标准》非常精细化,对预制菜从食物选材、制作、预取样、运输到配送的详细操作、运输时间等都有明确规范。其覆盖全产业链的精细化立法与标准化管理,形成了预制菜领域的全周期监管闭环。此外,日本发达的冷链基础设施(如高密度的冷藏仓库)也为预制菜的品质保障提供了强力支撑。德国:科学营养与标准保障。德国预制菜标准体系坚持以“食品安全”为基,倡导“科学膳食营养搭配”为辅。德国政府加强对校园预制菜的管理与监督,特别关注校园食品的营养搭配的合理性与多样化性,要求参考德国营养学会对青少年午餐营养的详细要求,满足肉、蛋、奶、果、蔬必不可少的营养搭配与合理设计。

值得借鉴的核心要点。综合来看,无论是国内还是国外的经验,以下几个方向值得我们在构建和完善预制菜标准体系时重点关注:安全是底线,追溯是关键:学习美国的“零容忍”监管和严厉惩罚,并借鉴其利用区块链等先进技术实现全流程可追溯的经验,筑牢安全防线。品质是核心,体验是导向:可以借鉴上海团体标准中引入 “复原率” 等感官评价指标的做法,以及德国对科学营养搭配的重视,让标准不仅管安全,更管好吃和营养。透明化标签,保障知情权:厦门标准要求醒目标识保质期并精确到分钟的做法,以及国家层面强调的推广餐饮环节使用预制菜明示的要求,都体现了对消费者知情权和选择权的尊重,这是建立消费信任的重要一环。

全产业链协同,标准覆盖上下游:预制菜涉及农业、加工、冷链物流、销售等多个环节。可以借鉴日本覆盖从田头到餐桌的全产业链标准的经验,以及我国重庆等地对产业园区建设指南和生产加工行为规范进行规范的做法,实现从原料到成品的全程标准化管理。考虑特定场景,制定专门标准:校园餐、航空餐等对安全、营养和保鲜有特殊要求。可以借鉴日本针对学校给食的专门卫生管理标准,以及我国厦门为预包装冷藏膳食制定针对性许可审查和监管规则的经验,为不同场景制定更加精准、严格的标准。

面对预制菜争议,国内外一些知名餐饮品牌通过透明化运营、清晰标识、质量承诺和主动沟通等方式,不仅有效应对了质疑,甚至将挑战转化为机遇,赢得了消费者的信任。国际案例:麦当劳的标准化与供应链管理。麦当劳作为全球连锁快餐巨头,其模式本质上与预制菜高度相关。它成功的关键在于:极致的标准化与稳定的品质:全球几万家分店能做到口味高度统一,离不开背后全面、强大的支援系统和完善的供应链管理体系。麦当劳对食品质量的要求非常严苛,例如牛肉饼的煎制时间由电脑精准控制到38秒,确保安全的同时锁住肉汁和营养。严格到极致的供应链管理:麦当劳对供应链的管控是行业典范。以生菜为例,从种植地选择(周边一公里无污染源)、种植过程(遵循GAP和HACCP体系),到生产环节(实行药品企业级别的GMP规范),都有一整套详细记录和可追溯体系。运输过程中全程保鲜,甚至在装卸货时都有预冷间作为温度缓冲区,最大限度减少温度变化。坦诚的品牌定位:麦当劳从未刻意强调“现做”,其品牌核心承诺是快捷、标准化、安全卫生的食品。消费者在购买时已有明确预期,因此很少因“预制”问题产生争议。

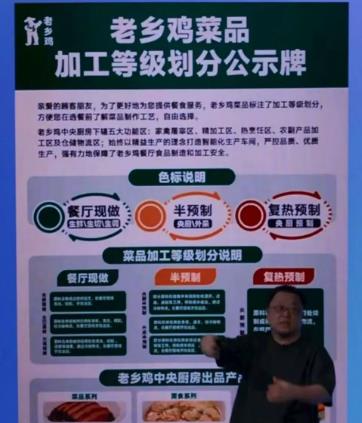

国内案例:老乡鸡的透明化实践。在近期国内关于预制菜的讨论中,中式餐饮品牌老乡鸡被多次提及并作为正面案例。主动清晰的加工方式公示:老乡鸡率先在行业内推行 “明厨亮灶”和“菜品加工方式公示” 。他们通过颜色标识清晰区分菜品制作方式:绿色标识代表餐厅现做(生鲜、生切、生调);黄色标识代表半预制(央厨、外采);红色标识代表复热预制(央厨预制)。发布详细的菜品溯源报告:老乡鸡主动发布《菜品溯源报告》,向公众披露其正餐菜品中餐厅现做、半预制及复热预制的具体比例(例如报告显示当时餐厅现做占比70.6%)。这种主动坦诚的态度赢得了消费者的好感。赢得消费者信任:正是这种主动透明的做法,使老乡鸡在最近的预制菜风波中被广泛称赞,被认为是保障了消费者的知情权和选择权的行业表率。

国内案例:西贝的争议与应对。西贝争议的焦点:争议核心在于国家对预制菜的定义与消费者普遍认知之间存在差异。西贝强调其使用的是“中央厨房预加工+门店现制”模式(如中央厨房负责食材切割、腌制等预处理,门店完成最终烹饪),根据国家相关规定,这不属于预制菜范畴。但许多消费者认为,只要不是从原材料开始在后厨现场制作的,尤其是那些需要复热的菜品,就应该算作预制菜。采取的应对措施:面对质疑,西贝也采取了一系列措施试图重建信任:开放后厨参观:允许顾客随时进入后厨,参观任何一道菜的制作全过程。公布制作流程:详细公开了引发争议的“罗永浩菜单”中13道菜的具体制作流程。提供消费承诺:针对上述菜单推出“不好吃,不要钱”的承诺,顾客可以随时退单。尝试信息透明:有门店尝试制作说明图册,向顾客解释其加工模式和国家标准。面临的挑战:尽管有上述举措,但西贝的高客单价与消费者对其“现做”的期待之间的落差,使得其仍需在透明化和价值感知上付出更多努力。

可借鉴的经验。从这些品牌的实践中,可以总结出几条应对预制菜争议的核心经验:主动透明,告知消费者:这是最重要的一点。像老乡鸡那样,主动、清晰地告知消费者菜品的加工方式,将选择权交给顾客。坦诚是建立信任的基础。保障品质,稳定预期:无论是麦当劳的极致标准化,还是优秀预制菜生产商的严格质量控制,安全、稳定、好吃的产品是让消费者持续购买的根本。价格与价值感知要匹配:消费者并非完全不能接受预制菜,但无法接受以现做菜的价格购买他们认为是预制菜的产品。品牌需要思考其定价策略是否与消费者获得的价值感知相匹配。加强沟通,教育市场:许多争议源于信息不对称和认知差异。品牌可以积极沟通自身的工艺流程和质量标准,帮助消费者更全面地了解现代餐饮的运作模式。餐饮行业的透明度是一个持续演进的过程,最终那些尊重消费者、愿意主动沟通的品牌会赢得更持久的信任。

对预制菜国家标准和团体标准具体指标差异的关心。预制菜的国家标准(以2024年3月六部门联合发布的《通知》为基准)和团体标准在具体指标上的差异,主要体现在定义的范畴、食品安全指标、品质追求、信息透明度以及冷链要求等方面。具体指标差异对比:

指标维度 | 国家标准 (National Standard)

| 团体标准 (Group Standard)

|

定义与范围

| 明确为预包装菜肴,不添加防腐剂,需加热或熟制后食用。排除即食食品、主食、净菜及中央厨房仅供自有门店的菜品。 | 定义通常更宽泛,常涵盖即食、即热、即烹、即配四类,如一些团体标准将切配好的净菜也纳入预制菜范畴。

|

食品安全 | 严格遵循GB系列国标(如GB 2762污染物限量)。明确禁止添加防腐剂。

| 许多团体标准在污染物限量(如铅、多氯联苯)、微生物指标(如菌落总数、大肠菌群)等方面要求更为严格,或新增国标未覆盖项目的限量。 |

品质与体验

| 主要保障安全底线,侧重于基础安全指标。

| 常引入更细致的品质指标,如“复原率”(要求≥90%,衡量风味还原度)、“固形物含量”(衡量内容物多少) 等,并可能对感官评价有详细规范。 |

标签与标识

| 需符合《预包装食品标签通则》(GB 7718)等,规定标注生熟、即食非即食、烹调方式等。

| 更强调“预制菜”字样标识,并要求详细标注主要原料产地、加工工艺(如速冻、热链)、主料含量百分比、食用方式等,以满足消费者知情权。 |

冷链与储运

| 规定需符合冷链物流卫生规范(GB 31605),要求运输贮存过程中温度稳定(如冷冻品≤-18℃)。 | 某些团体标准的要求更为细致和严格,例如规定配送过程温度波动≤2℃,腐损率控制在2%以内等。 |

如何看待两种标准。两者的关系和作用:分工与侧重:国家标准是“安全底线”和“通用语言”。它确保了所有预制菜产品的基本安全,为行业提供了统一的准入和监管依据。团体标准则更侧重“品质高线”和“特色引导”。它往往在国标基础上,提出更严、更细的技术要求,引导企业提升产品品质和体验,并适应特定区域或品类需求。互补与协同:团体标准可以看作是对国家标准的补充和提升。一个产品首先要符合国家标准,这是基本要求。在此基础上,企业可以选择执行更严格的团体标准,以体现其产品的高品质或特色化,从而赢得市场。许多团体标准在制定时,其基础性安全指标也会与国家标准看齐或衔接。消费者选择参考:对于您来说在产品包装上看到执行的是国家标准还是某个团体标准,可以作为判断其品质定位的一个参考。通常执行更严格团体标准的产品,可能会在风味、口感、原料等方面有更优的表现。

总的来说,预制菜的国家标准侧重于划定安全的底线和统一规范,而团体标准则更多致力于在安全基础上追求更高的品质、更细致的体验和更透明的信息。制定满足客户高水平要求的预制菜团体标准,需要在遵循国家标准框架的基础上,进行更具前瞻性、细致化和市场导向的探索。团体标准如何与国家基础互动并提升至更高要求?国家标准是团体标准的基石。国家层面的标准为解决行业共性问题和保障底线安全提供了基本框架,这包括:明确预制菜定义和范围:2024年3月,市场监管总局等六部门联合印发的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》首次在国家层面明确,预制菜应当兼具预制化和菜肴的特征,突出工业化预加工特点和菜肴属性,具备和符合规模化、标准化、洁净化、规范化食品生产加工特点和要求,并强调加热或熟制后方可食用,且不添加防腐剂。

筑牢安全底线:国家强制性标准对微生物、污染物、农药残留等安全指标作出严格规定。构建标准体系雏形:国家支持并推动制定预制菜术语、分类、质量、检测方法等基础标准。例如,市场监管总局(国家标准委)正在组织研制《预制菜术语与分类》,国家卫生健康委也已将《食品安全国家标准 预制菜》列入2024年度食品安全国家标准立项计划。团体标准如何基于国标实现提升。团体标准要满足客户的高水平要求,关键在于在遵循国家标准安全底线的前提下,在以下几个方面实现超越和细化:定义与分类更精细:团体标准可以对预制菜进行更场景化、更细致的分类。

例如,上海的团体标准将预制菜按用途分为即食、即热、即烹、即配四类,这有助于针对不同品类制定更具针对性的标准要求。品质与体验追求更高:这是满足“高水平要求”的核心。团体标准可以引入更先进的品质指标:“复原率”:上海团体标准创新性地提出了“复原率”概念,要求预制菜按标签方法加工后,其口感、质地、味道、色泽等感官特性综合评分与现制该产品的比值百分率(复原率应超过70%)。这直接回应了消费者对预制菜口味还原度的关切。感官评价规范:全国首部《预制菜点质量评价规范》团体标准对预制菜的色、香、味、形、质感提出了明确要求,使品质评价不再模糊。过程控制更严苛:团体标准可以对原料、加工、冷链等环节提出高于通用标准的要求。

原料溯源:鼓励使用的食品原料可溯源。冷链规范:许多地方标准(如广西、江西、大连等地的规范)对预制菜冷链运输配送进行了详细规定,团体标准可以采纳或制定更严格的温控和时效要求。产业链协同与信息透明:全产业链视角:山东发布的《预制菜通用设计实施指南》团体标准从供应链设计、菜品研发、加工烹饪、包装配送直至餐余处置提出了全链条的技术指南。标签与明示:团体标准可以推动更详细的标签标识规定,如要求标注主料净含量、最佳品尝期、烹调方法等,并积极响应国家“推广餐饮环节使用预制菜明示”的号召,保障消费者的知情权和选择权——这本身就是满足客户高水平要求的重要体现。

从预制菜国家标准产生满足客户高水平要求的团体标准,是一个 “承接底线,追求高线” 的过程。国家标准划定了安全的“起跑线”和统一的“通用语”,确保了产业发展的规范性和基本品质。团体标准则是在此基础上,向 “更美味、更优质、更透明、更贴心” 的方向迈进。它通过引入更精细的分类、更严苛的品控指标(如复原率)、更全面的产业链管理以及更坚定的信息透明原则,来真正满足消费者对高品质预制菜的期待。最终一个优秀的预制菜团体标准,不仅是技术文件,更是对消费者的承诺书和行业高质量发展的助推器。