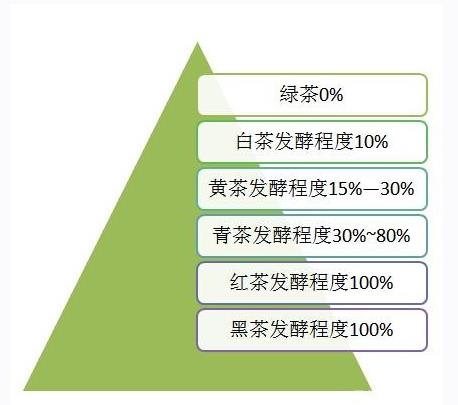

茶,作为中国传统文化的重要符号和乡村振兴的支柱产业,正经历一场由新质生产力驱动的深刻变革。在数字化、智能化、绿色化等新兴技术赋能下,标准化建设成为茶产业现代化转型的核心抓手。我国茶叶质量标准化起步于上世纪80年代中期,2008年成立国家茶叶标准化技术委员会。2014年10月27日实施的《茶叶分类》国家标准,将茶叶分为、绿茶、白茶、黄茶、红茶、乌龙茶、黑茶、再加工茶七大类。与国际接轨就是按发酵程度分类,分为不发酵、轻发酵、部分发酵(半发酵)、全发酵、后发酵。黑茶 80%发酵,乌龙茶 60~70%发酵,包种茶 30~40%发酵,青茶 15~20%发酵,白茶约 5~10%发酵,绿茶完全不发酵。当然六大茶(不包括再加工茶)工艺是不同的。绿茶:杀青、揉捻、干燥。白茶:萎凋、干燥。黄茶:杀青、揉捻、闷黄、干燥。乌龙茶:萎凋、摇青、炒青、揉捻、干燥。红茶:萎凋、揉捻、发酵、干燥。黑茶:杀青、初揉、渥堆、复揉、烘焙、干燥。

茶叶标准化,就是指为了保证茶叶产品的质量,制定、发布并实施与茶叶相关的基础、产品、卫生、技术和管理标准,使茶叶在生产、加工及管理等方面获取最佳的秩序和效益,使叶的卫生与质量符合消费者的需求。茶圣陆羽《茶经》云:茶,其地:上者生烂石、中者生栎壤、下者生黄土。野者上,园者次;阳崖阴林,紫者上,绿者次;笋者上,芽者次;叶卷上,叶舒次。好茶的第一个要素就是要有好的土壤。土壤决定茶叶内含物的成分。古人又说,“叶徒相似,其实味不同”。茶的级别并不是由地域决定的,而是与采摘的时间和部位有关。通常情况下,采摘时间早的要优于采摘时间晚的,比较嫩的芽头要优于相对较老的枝叶,最高端的茶还是在清明前才有,如龙井茶。茶的级别高低还直接受加工程度的影响。即使是同一天采摘的鲜叶,即使制作茶叶的是同一个人,也会因为茶加工程度的不同而成为不同等级的茶。

我们需要拥有对茶标准的敬畏之心。有一个大师指出茶标准是对智慧的极限挑战;标准的制定与实施涉及了茶学、生态学、药理学等多门学科,要将十几门学科兼容,来指导生产,来探索人与自然、自然与生命的关系,这需要的智慧,是大智慧。是对细节的极致要求;标准里对于茶园生态养护、茶叶加工制作的每一环节都提出了具体操作要求。是对自然的极度崇尚;我们需要回归自然,敬畏自然,遵循万物有灵的祖训,在保持生态平衡的基础上思考中国的茶文化弘扬起来。是对生命的终级关怀。标准里我们关注每一寸土壤、每一丝空气、每一缕阳光,每一个用具对茶、茶园、茶农的细微影响,而这些所有的付出,只有一个落脚点,那就是人类的健康,我们把标准里所有茶事的环节都视为对生命的终级关怀来重新审视自己、修正行为。小罐茶对于标准和品质的高要求高追求。品品香数十载坚持“做好人做好茶,用一杯好茶美好千家万户”企业使命,品品香茶业成功得益于标准化、品牌化、集约化。

中国茶叶农药残留限量是一个大问题。我国现行有关茶叶的农残及污染物的限量项目也就是50种而已,与欧盟的210项及日本的276项相比,确实是差距甚大。在标准问题上,2018年3月新修订的国家标准中涉及茶叶农残的检测指标有20项,而欧盟标准茶叶检测指标则有400多项。仅从数量指标来判断,欧盟标准就比国家标准高出很多。这是源于欧盟国家对食品安全管理的一贯重视,多年严格要求严格管理的结果。有业内人士曾经讲过,如果真的严格起来,将茶叶农场标准提高的合适的位置,恐怕中国绝大部分茶叶企业要关门,历史的原因导致中国的大部分茶园短期内很难改善其农残指标过高的问题。这跟中国乳制品行业类似,行业普遍做不到高标准,为了行业的存活,只好如此设置低门槛了。

我们老百姓认为的好茶应该首先是安全健康的茶。其次是好喝顺口的茶。最后是养生养心的茶。一般的茶仅有茶味,难有茶韵。从茶树的生长、到茶叶的制作、再到产品的包装,这整个的过程中,既要有自然的馈赠,又要有茶人的匠心,每一步都要到位,才能出得这一盏养生养心的好茶。茶艺师的表述就是回甘(苦味在口中转化后产生甘甜的过程)、生津(喝茶后,两颊、舌面、舌底有唾液涌出)、喉韵(茶汤给喉咙带来的感觉,比如喉头产生的甘爽回味)与体感(茶汤进入人体后身体各器官对应的感受——“寒、凉、温、热、酸、麻、胀、痛”)。配上好水很重要,现代茶道认为,“清、轻、甘、冽、活”五项指标俱全的水,才能称得上好水。好茶在手,一人得幽,二人得趣,三人成品。对特殊爱好者来说“宁可三日无食,不可一日无茶”,“一日无茶则滞,三日无茶则病”。

新质生产力将重塑茶产业生态,推动标准化建设迈向更高层次。科技驱动:标准化建设的底层逻辑与创新实践。新质生产力的核心在于科技创新对传统产业的渗透与重构。以物联网、大数据、人工智能为代表的数字技术,正在重塑茶叶生产全流程的标准化体系。例如,八马茶业通过构建“智慧茶园+智慧工厂+智慧仓储”综合体,实现对土壤、气象、病虫害的实时监控,将传统制茶工艺与智能化生产线结合,其武夷山第七代智能化生产线入选工信部示范项目,显著提升了铁观音、岩茶等产品的质量稳定性。而雨城区则通过数字农业示范基地,将茶园管理数字化,茶农可通过移动终端精准下达农事指令,结合植保无人机、采茶机等机械化设备,实现了施肥、修剪、采摘等环节的标准化作业,生产效率提升30%以上。在绿色技术领域,安溪县通过“茶+N”生态种植模式(如套种桂花、木春菊)和“茶-沼-畜”循环系统,构建了生态友好的茶园管理标准,既降低农药使用量,又提升土壤肥力,为茶叶品质提供了生态保障。安化黑茶产业集群则依托数控自动化生产线,实现黑茶压制的全程不落地生产,清洁化程度达到国际标准,并通过院士工作站攻克加工周期长、质量波动大的技术瓶颈。

全产业链标准化:从田间到茶杯的系统性重构。标准化建设的关键在于覆盖全产业链的协同性。六安市通过制定24项地方标准(涵盖种植、加工、质量等环节),建设国家级农业标准化示范区,实现从茶园管理到加工流程的规范化,其《地理标志产品 六安瓜片茶》国家标准研制更成为区域品牌价值提升的技术支撑。雨城区则构建了从种质资源保护到质量追溯的闭环体系,发布《雅安藏茶原料要求》等行业标准,并通过“胶体金法”快速检测技术强化质量安全监管,形成可追溯的透明化生产链条。在消费端,标准化与产品创新结合成为新趋势。安化黑茶通过研发速溶茶、茶牙膏等14款年轻化产品,延伸产业链的同时制定企业专属标准;八马茶业与华为合作开发智能泡茶杯,将传统饮茶场景数字化,推动消费体验的标准化升级。湖南省提出的“七化”战略(区域化种植、公域化品牌、标准化生产等),则通过整合“五彩湘茶”资源,实现从分散经营到规模化、品牌化的跨越,其“湖南红茶”品牌价值达211.9亿元,标准化对市场竞争力提升的效应显著。

区域协同与全球叙事:标准化的空间维度突破。标准化建设需突破地域局限,形成跨区域的协同机制。全国茶叶标准化技术委员会通过制定《白茶产地判别技术》《茶叶供应链管理规范》等国家标准,推动行业标准体系的完善,并加强与ISO等国际组织的合作,助力中国茶标准走向世界。安溪、安吉、安化组成的“三安联盟”,以“安全、安心、安康”为理念,联合制定乌龙茶、黑茶等品类的标准化生产规程,成为跨区域协同的典范。湖南省则通过“订单农业”“产销联盟”等组织化营销模式,将小农户纳入标准化供应链,减少市场信息不对称带来的质量风险。在国际化层面,八马茶业通过全球品鉴会和联合国粮农组织平台推广中国茶标准,安溪铁观音则借助卫星遥感技术构建“空天地”一体化监测体系,以数字化标准增强国际话语权。数据显示,2024年“安化黑茶”品牌估值达52.8亿元,其标准体系成为拓展海外市场的核心竞争力。

茶产业将可能在服务标准化领域实现突破,需要从消费场景重构、体验升级、文化赋能和技术融合等维度切入,结合新质生产力的技术工具与用户需求迭代,构建覆盖全服务链的标准化体系。消费场景标准化:从“无序服务”到“精准体验”。1.智能茶艺服务SOP(标准操作程序)。开发基于物联网的智能茶具(如八马茶业与华为合作的智能泡茶杯),通过传感器实时监测水温、冲泡时间、茶叶克重等参数,结合不同茶类的最佳冲泡曲线(如绿茶80℃/3分钟、乌龙茶100℃/7秒快出汤),形成标准化冲泡流程。建立“茶艺师认证体系”,将传统茶道动作(如凤凰三点头、关公巡城)拆解为可量化的操作标准,通过AI动作捕捉技术评估服务一致性。2.新茶饮场景的模块化服务设计。针对现制茶饮店,推出“风味矩阵+健康参数”双维度标准。风味矩阵:根据茶基底(绿茶/乌龙/普洱)、添加物(鲜奶/水果/草本)的配比,建立口感、香气、回甘的量化评价标准(如甜度梯度、茶多酚含量阈值)。健康参数:标注每杯茶的咖啡因含量、热量值、功能成分(如EGCG抗氧化指数),参考星巴克“营养透明化”模式,形成行业通用标识规范。

文化体验标准化:让“无形茶道”可感知、可复制。1.茶文化沉浸式体验流程。设计“三段式”文化服务标准。前导环节:通过AR眼镜或数字屏呈现茶树生长环境、制茶工艺动态演示(参考故宫文物数字化展陈技术);体验环节:标准化茶席布置(茶器摆放角度、间距)、茶艺演示节奏(结合背景音乐节拍);交互环节:制定品鉴话术库(如“岩韵”“陈香”的感官描述术语),避免服务人员主观表述偏差。2.非遗技艺的标准化传承。对铁观音“半发酵”工艺、普洱茶渥堆发酵等非遗技术,建立“核心技艺保留+辅助流程标准化”机制:利用区块链记录大师手法关键参数(如摇青力度、发酵温湿度),转化为可培训的标准化动作;开发“数字师徒系统”,通过VR模拟传统制茶场景,实现技艺传承的可视化、可考核。

健康服务标准化:从玄学到科学。1.茶饮健康功效的量化服务体系。 联合医疗机构制定《茶饮功能服务标准》。针对降脂、助眠、控糖等需求,明确不同茶类中功能成分(茶氨酸、茶多糖、γ-氨基丁酸)的最低有效剂量标准;推出“茶疗处方”服务,如“安神套餐”(含GABA白茶+茉莉花茶,睡前1小时饮用200ml)。参考日本“特定保健用食品”认证模式,推动茶饮功能声称的合法化、标准化。2.个性化茶饮定制系统。构建“体质-茶饮”匹配数据库:用户通过智能手环上传心率、睡眠数据,或填写中医体质问卷(如湿热质、气郁质); 算法自动推荐茶类、冲泡浓度及饮用时段,并生成标准化服务报告(如“连续饮用14天普洱熟茶,肠道菌群多样性提升15%”)。

数字化服务标准:重构用户触达方式。1.线上线下一体化服务标准。建立“云茶馆”服务规范。直播卖茶标准化:规定主播需持“茶品类鉴师”证书,直播间必须展示SC认证编号、农残检测报告;远程品鉴服务:寄送标准样茶包(3g小包装),用户按指定流程冲泡后参与直播盲评,避免家庭水质、器具差异影响体验。2.元宇宙茶空间交互协议。在虚拟世界中构建标准化茶文化场景:定义数字藏茶NFT的元数据标准(产地经纬度、树龄、储藏温湿度历史);制定虚拟茶会礼仪规范(如数字分身鞠躬角度、赠茶动作),推动跨文化场景下的服务一致性。

可持续发展服务标准:绿色价值的可视化。1.碳足迹追踪服务体系。从茶园到茶杯的全链路碳核算:要求服务商公示每克茶叶的碳排放数据(如云南古树茶运输碳排放比台地茶低22%);推出“碳中和下午茶”套餐,用户扫码可查看碳抵消项目(如配套种植的固碳树种信息)。2.循环茶器服务系统。建立“茶器租赁-回收-消毒”标准:采用食品级304不锈钢或天然釉陶材质,制定表面菌落数检测阈值;与美团、饿了么合作推出“可循环茶包配送服务”,用户归还茶包可获积分奖励。

突破难点与实施路径。1.技术整合:需开发低成本的物联网茶具(如单价<200元的智能茶壶)、高精度成分检测设备。2.跨界合作:联合食品科学机构(如中国农科院茶叶研究所)、医疗机构(如广安门中医院)共建标准。3.试点验证:优先在喜茶、茶颜悦色等头部品牌试点“健康参数标注”,在武夷山、杭州等茶旅城市推广沉浸式体验标准。案例参考:茶颜悦色“茶文化体验馆”:将点茶、茶百戏等宋代技艺转化为标准化互动项目;小罐茶“AI挑茶师”:通过机器视觉实现茶叶品级的自动化分选服务;奈雪の茶“数字会员体系”:基于消费数据推荐个性化茶饮方案;通过上述创新,茶服务标准化可从“模糊的经验传递”升级为“精准的价值交付”,在提升行业效率的同时,让消费者感受到可量化、可测试、可分析、可预测、可评价、可信任的茶文化魅力。

挑战与应对:标准化建设的深层矛盾与解决路径。尽管标准化成效显著,但茶产业仍面临多重挑战:其一技术瓶颈,如分子育种、智能采摘设备等关键技术研发滞后,导致标准化进程受制于传统生产方式;其二人才断层,茶产业从业人员中初中以下学历占比超40%,专业技术人员短缺制约标准实施;其三市场分化,新茶饮快速扩张引发同质化竞争与食品安全风险,标准化监管体系亟待完善。应对这些问题,需构建“政产学研用”一体化机制。例如安溪县联合科研机构建立茶树种质基因库,发布《安溪铁观音家系分子身份证》,以基因技术支撑品种标准化;雨城区与省茶研所合作研发茶树新品种,推动育种技术突破。此外,职业教育与产业需求对接也至关重要,如全国茶标委通过培训标准化专业队伍,提升行业人才素质。

作为“茶”的标准,过去我们中国人的认识,在实物的观念里,就是叶子,从草,从木,从草木,一种植物,作为效果,茶的功能是万病之药。作为精神,在陆羽的时候“精,行,俭,德” 是基于理解自然状态下茶的精神。日本的茶道精神“和,敬,寂,清” 是基于陆羽理解下的精神,在中国现代“和,静,怡,真”是经过日本茶道——台湾茶道——回流到中国领悟的精神。我们知道陆羽的身世,整个就一个字——“苦”。正因为身世经历了“地狱”般的感受。得到了真正的茶叶精要。而陆羽之所以能说精行俭德的原因在于——茶叶没有到完美,正因为没有完美,才适合我们这些茶叶爱好者。“精”精益求精。“行”行动行茶行为,自强不息。“俭”不用解释。“德”,茶德是茶最终的路线。我们心里的真正的茶标准也就是“精行俭德”的标准。

未来展望:标准化与茶产业新质生产力的共生演进。未来,茶产业标准化将呈现三大趋势:一是技术融合深化,区块链技术用于质量溯源、AI算法优化茶园管理,标准化体系将更智能、更精准;二是生态价值凸显,碳足迹核算、生态茶园认证等绿色标准将成为国际竞争新维度;三是文化赋能增强,如安溪通过《铁观音》情景剧与国博展览,将非遗技艺标准化与文化传播结合,实现“技艺标准化—品牌增值—文化输出”的良性循环。标准化建设不仅是技术规范,更是产业生态的重构。在新质生产力的驱动下,中国茶产业正从“经验导向”转向“数据驱动”,从“地域特产”升级为“全球品牌”。茶是全球公认的健康天然饮料,被世界粮农组织称为“仅次于水的人类健康饮料”。茶也是“一带一路”战略的重要载体,是我国走向世界的纽带。茶叶标准化工作是中国茶产业健康持续发展的基础,也是提升茶叶质量安全水平、打造企业和区域品牌、增强茶叶市场竞争力的重要保证。唯有以标准为纽带,整合科技创新、生态保护与文化传承,方能实现从“茶叶大国”到“茶业强国”的历史性跨越。