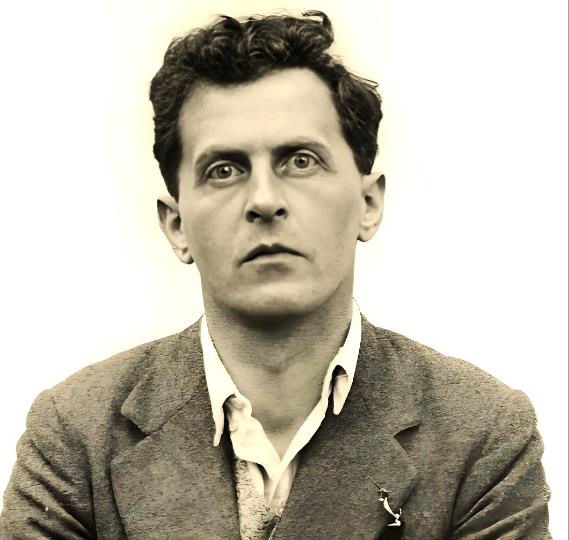

维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein,1889-1951)是20世纪最具颠覆性的哲学家之一,其思想深刻重塑了语言哲学、逻辑学及跨学科领域。维特根斯坦的哲学思想蕴藏着丰富的人生哲理和智慧,维特根斯坦从语言哲学、逻辑分析与生活实践出发,揭示了以下四种常见的人生陷阱的核心成因:语言的误用和误导,导致人们认知困境;语言本应是传递思想和信息的桥梁,却时常被沦为污染思想、限制认知的根源。对 “思维边界” 的错误认知,导致视野的狭隘;维特根斯坦认为,认知的不足,思想的狭隘、源自视野的狭隘。误解通常也不是源自愚蠢,也同样来自视野的狭隘。你之所以看见的,正是因为你想看见。人们往往习惯于基于自己的立场、经历和偏好等,有选择性地看待世界。维特根斯坦这句话提醒人们,我们或无法改变世界,但可以转换视角,改变自己对事物和情境的态度。事物和情境如何,不在事物和情境的本身,而在于我们的看法和感受。

“私人语言和思想”所导致的隔绝沟通;每个人的语言表达方式和思想都不相同,这或将会导致人与人之间的隔绝沟通。无法准确地将自己想法传递给他人,甚至引起误解,从而给自己增添人生阻碍。因此,人们一方面要尽可能用他人所能理解和接受的语言和表达方式,向他人传达信息。同时,也要学会多倾听并理解他人的观点,学会站在他人的角度来看待问题,从而减少沟通阻碍。与实际实践脱节,导致行动困境。以下综合其贡献与经典语录,结合学术与文化影响展开分析:

维特根斯坦的核心贡献。1.哲学方法论的双重革命。早期逻辑图像论:在《逻辑哲学论》中提出“语言是世界的逻辑图像”,认为命题通过逻辑结构与现实对应,哲学的任务是澄清语言误用。例如,“猫在垫子上”的逻辑形式需与事实同构,否则无意义。这一思想为逻辑实证主义奠定基础,但维特根斯坦反对其简化为科学工具。后期语言游戏论:在《哲学研究》中颠覆早期观点,提出“意义即使用”,强调语言的意义取决于具体语境中的实践(如“疼痛”在医学诊断与日常抱怨中含义不同)。他批判追求普遍定义的形而上学传统,以“家族相似性”解释概念关联(如“游戏”的多样性),推动哲学回归日常生活。

2.对传统哲学的批判与革新。消解形而上学伪问题:认为哲学困惑源于语言误用,主张通过分析日常语言“治疗”思想疾病。例如,“私人语言论证”指出私有经验无法脱离公共规则,挑战笛卡尔式心灵哲学。规则遵循悖论:揭示规则稳定性与解释灵活性的矛盾(如“如何理解‘+2’的无限延续?”),强调实践共同体的动态诠释,呼应辩证逻辑中普遍性与特殊性的统一。3.跨学科影响。语言学与认知科学:启发奥斯汀(J.L. Austin)的“言语行为理论”及莱考夫(George Lakoff)的认知隐喻研究,推动语用学发展。人工智能与计算科学:其“规则遵循”问题影响图灵对可计算性的思考;“意义即使用”成为联结主义AI对抗符号主义的重要依据。文化批判:思想渗入大众文化(如刀郎《罗刹海市》借用“语言游戏”暗喻认知虚幻性),成为反思现代性困境的精神符号。

经典语录与思想精粹。维特根斯坦的语录浓缩其哲学精髓,以下分类呈现:1.语言与思维。“语言的边界即我世界的边界。”强调语言构建认知框架,不可言说之物(如伦理、美学)需保持沉默。“想象一种语言,就是想象一种生活方式。”揭示语言与实践的不可分割性。“对于不可言说之物,必须保持沉默。”界定哲学分析的界限,成为《逻辑哲学论》的终章。2.知识与怀疑。“除非你对尺子非常有信心,否则你在量桌子的同时,也在用桌子量尺子。”批判绝对客观性,指出认知依赖工具与语境的互动。“否定责任是让人不去承担责任。”揭露语言对行为的塑造作用。3.生命与价值。“改善你自己好了,那是你为改善世界能做的一切。”将伦理问题归于个体实践,反对宏大理论。“幸福不是结果,而是对待生活的态度。”呼应晚期思想对日常生活的关注。“告诉他们,我度过了极好的一生。”临终遗言,体现其对精神纯粹性的追求。4.哲学的本质。“哲学能做的一切就是破除偶像。”主张哲学的任务是解构而非建构理论。“哲学是给苍蝇指出逃出捕蝇瓶的道路。”比喻哲学治疗语言困惑的功能。

思想方法的独特性。1.写作风格的反体系性。《逻辑哲学论》以编号命题呈现数学式严谨,却以诗性断言收尾(如“世界的意义在世界之外”);《哲学研究》采用对话片段模拟思想实验,拒绝系统性理论。2.作为“治疗”的哲学。将传统哲学问题视为“语言疾病”,主张通过具体案例(如“什么是时间?”)揭示语法误解,而非提供答案。3.反叛精英主义的实践转向。辞去剑桥教职后隐居爱尔兰,反思学术虚荣;乡村教学经历促使其关注语言的实际使用。

思想遗产与当代争议。1.遗产的跨世纪辐射。哲学领域:早期思想催生分析哲学,后期理论推动牛津日常语言学派,调和英美与欧陆哲学对立。科学哲学争议:库恩“范式”理论与其“语言游戏”对话,争论科学客观性是否依赖社会共识。2.未解的挑战。相对主义风险:哈贝马斯批评其忽视普遍有效性,试图以“普遍语用学”补充。人工智能的哲学困境:私人语言论证引发对机器意识是否需公共语言的争论。维特根斯坦的精神镜像。维特根斯坦的一生从贵族工程师到战场士兵,从乡村教师到剑桥教授,其思想轨迹折射现代人从理性崇拜到意义焦虑的精神历程。他留下的并非封闭体系,而是“语言的游戏场”——邀请后人不断追问:我们如何言说,便如何存在。正如他所言:“我贴着地面步行,不在云端跳舞。”

西方人大多数人不知道马克思,就像中国人大多数人不知道维特根斯坦一样。马克思主义与维特根斯坦哲学在东西方的认知差异,本质上是两种哲学体系的历史背景、社会功能与实践路径差异的结果。以下从多维度分析这一现象:历史背景与传播路径的差异。1.马克思主义在中国的扎根。救亡图存的历史选择:近代中国经历鸦片战争、甲午战败等屈辱,洋务运动、戊戌变法、辛亥革命等改良或革命均未成功。十月革命后,马克思主义作为“山穷水尽诸路皆走不通”后的唯一出路,被李大钊、陈独秀等知识分子引入,其阶级斗争与革命理论契合中国反帝反封建的需求。与工人运动结合:五四运动后,马克思主义通过《新青年》《晨报》等媒介传播,陈望道翻译的《共产党宣言》成为思想武器。中国工人阶级壮大(1920年约200万人),马克思主义与工人运动结合,催生了中国共产党。制度化推广:新中国成立后,马克思主义成为国家意识形态核心,纳入教育体系与政治实践,通过党校、干部学校等机构系统普及。

2.维特根斯坦在西方的影响。哲学传统的延续:维特根斯坦的《逻辑哲学论》(1921)和《哲学研究》(1953)推动了西方哲学的“语言学转向”,批判传统形而上学,强调语言的意义在于使用(“语言游戏论”)。学术圈层传播:其思想通过剑桥大学、维也纳学派等学术机构影响分析哲学、逻辑实证主义,成为专业哲学研究的主流议题,但未直接关联社会革命。文化背景差异:西方资本主义社会更关注个体认知与语言逻辑问题,维特根斯坦对私人语言、规则遵循的讨论契合现代心灵哲学与认知科学的发展。

哲学本质与社会功能的差异。

维度 | 马克思主义 | 维特根斯坦哲学 |

核心目标 | 改变世界:通过阶级斗争实现人类解放 | 澄清语言:破除语言误用导致的哲学困惑 |

方法论 | 辩证唯物主义、历史唯物主义、阶级分析法 | 语言分析、逻辑图像论→语言游戏论 |

实践性

| 直接指导革命与建设(如新民主主义革命、改革开放) | 限于哲学批判,拒斥构建理论体系

|

社会基础 | 无产阶级与大众动员 | 学术精英与专业研究者 |

文化适配性 | 契合集体主义传统与大一统治理需求 | 契合个体理性与自由主义传统 |

例证:毛泽东称马克思主义为“行动的指南”,而维特根斯坦认为哲学“是给苍蝇指出逃出捕蝇瓶的道路”,两者功能截然不同。意识形态与学术体系的差异。1.马克思主义:政治实践与理论一体化。在中国,马克思主义不仅是哲学,更是国家治理的框架。邓小平强调“老祖宗不能丢”,确保其在改革开放中保持指导地位。通过“马克思主义中国化”持续创新(如习近平新时代中国特色社会主义思想),与社会发展深度绑定。2.维特根斯坦:学院化与去政治化。其思想被纳入西方大学哲学课程,但无政治实践要求。美国学者巴特利为其立传,但影响限于学术领域。维氏名言“对不可言说之物应保持沉默”,与马克思主义的“改造世界”使命形成鲜明对比。

当代认知差异的深层原因。1.教育体系与媒体传播。中国:中小学至高校必修马克思主义理论,媒体宣传聚焦其现实意义(如脱贫攻坚、共同富裕)。西方:维特根斯坦作为专业哲学家,主要见于大学哲学系课程及学术期刊,公众认知依赖文化产品(如电影《维特根斯坦》)。2.文化符号的建构。马克思主义在中国被赋予民族复兴的象征意义(如“真理的味道非常甜”的故事)。维特根斯坦在西方被塑造为“哲学家的哲学家”,其私人生活(如贵族出身、隐居经历)成为文化轶事。两种哲学的互补性与局限性。马克思主义的挑战:需应对全球化中的贫富分化、生态危机等新问题,避免教条化。维特根斯坦的局限:语言分析无法解决社会结构性矛盾,如阶级压迫或国际霸权。对话可能:维氏“生活形式”概念与马克思主义“实践”观均强调日常经验,可为东西方哲学互鉴提供空间。选择背后的文明逻辑。马克思主义在中国成为“革命的哲学”,因其提供了社会变革的完整方案;维特根斯坦在西方作为“哲学的革命”,因其回应了现代性中的认知危机。这一差异映射了集体救赎与个体理性两种文明路径的深刻分野。未来东西方的思想对话,或需在“改变世界”与“澄清语言”之间寻求新的综合。

在新质生产力时代,维特根斯坦的哲学思想,尤其是其后期关于语言游戏、家族相似性 以及对不可言说之物保持沉默的智慧,为我们理解技术变革、推动创新以及构建新型生产关系提供了独特而深刻的思想指引。他的思想能帮助我们更清醒地应对这个由人工智能和科技创新定义的时代。

维特根斯坦哲学思想对新质生产力时代工作的一些核心启示:

维特根斯坦哲学概念 | 对新质生产力时代工作的核心启示 |

语言游戏论

| 关注技术的实际应用场景,理解不同领域(如研发、生产、市场)有各自的“游戏规则”,避免脱离语境空谈技术。 |

家族相似性

| 以开放和联系的眼光看待新旧产业融合,寻找不同技术或产业板块间的“连接点”,推动跨界创新。 |

对不可言说之物保持沉默 | 尊重人类智能的独特价值(如直觉、伦理判断、意义感),明确AI的边界,发展人机协作的新范式。 |

意义即使用

| 以解决实际问题、创造真实价值为导向评估技术和工作,避免陷入对技术本身的盲目追逐。 |

哲学作为治疗

| 运用语言分析的方法,澄清工作中因概念混淆(如对“智能”、“创新”的误解)产生的困惑与无效争论 |

将思想转化为行动。理解了这些原则后,我们可以从以下几个维度,将它们转化为具体的工作方法和心态调整:1.在技术创新与落地方面。深入“语言游戏”现场:推动技术研发人员深入业务一线,理解具体场景中的真实需求和痛点,确保技术方案不是“空中楼阁”。新质生产力的“新”,关键在于技术与实际应用场景的深度融合。验证“意义”于使用中:建立一个快速试错和迭代的机制。一个技术或产品是否有价值,不是由参数决定的,而是在真实的使用反馈中涌现的。这正是“意义即使用”的实践体现。2.在产业升级与协作方面。绘制“家族相似性”图谱:在推动传统产业升级或跨界合作时,有意识地寻找不同技术、不同产业之间的“连接点”或“相似性”。例如,将人工智能(新兴产业)的算法优势与制造业(传统产业)的工艺流程知识相结合,催生“智能制造”新形态。

先立后破,尊重实践:发展新质生产力不是简单地抛弃传统产业,而是要像维特根斯坦关注日常语言实践一样,关注传统产业中积累的宝贵经验、技能和市场网络(“先立”),再用新技术对其进行改造和提升(“后破”),实现平稳过渡和协同发展。3.在个人成长与认知方面。做语言的“清醒使用者”:在面对“元宇宙”、“量子计算”、“AGI”等热门概念时,保持维特根斯坦式的冷静。多问一句:“这个术语在当前讨论中的具体含义是什么?”避免被空洞的概念所迷惑,将注意力集中在解决具体问题上。守护人的“不可言说”之境:主动培养那些AI难以替代的能力,如对美的直觉、对伦理困境的权衡、对他人情感的深切共情、以及提出一个真正原创性问题的能力。这些领域往往是人类智能的独特堡垒,也是未来价值创造的高地。

维特根斯坦的厉害之处在于他彻底重塑了20世纪哲学方法论,开创了分析哲学的新范式,其思想对语言哲学、逻辑学、认知科学及人工智能等领域产生了深远影响,同时他传奇般的人生和独特的思想方法也彰显了其天才特质。维特根斯坦的核心成就体现在他对哲学问题的根本性重构:《逻辑哲学论》的划时代意义是该书提出“语言是世界的逻辑图像”,为逻辑实证主义奠定基础。语言游戏理论的颠覆性突破是后期在《哲学研究》中,他推翻早期理论,提出“意义即使用”,彻底瓦解了本质主义语言观,推动哲学转向日常语言分析。但人们往往容易忽略了自己当下的实际需求,没有从熟悉的眼前情境去总结经验、汲取智慧,而是一味地追求远方看似高深的理论。

知识可以被传授,但智慧不能被传授。只有通过深度思考和实践应用,才能将自己所学到的知识转化为自己的智慧,从而提升自己。在新质生产力时代,维特根斯坦仿佛一位穿越时空的向导。他提醒我们无论技术如何演进,世界的意义最终源于人类在具体实践中的创造和赋予。他的哲学,本质上是一种让我们保持思想清晰、行动务实的“智慧地图”。

维特根斯坦作为20世纪最具影响力的哲学家之一,其思想深刻且充满辩证性,尤其在语言哲学和逻辑学领域贡献卓著。以下是综合多年来整理的十句最具代表性的名言与大家共勉,涵盖其早期与后期的核心思想:

“凡是可说的,都可以说清楚;凡是不可说的,我们必须保持沉默。” 这句话出自《逻辑哲学论》,强调语言的界限与逻辑的严格性。维特根斯坦认为,语言只能清晰表达可被逻辑定义的事物,而对形而上学或伦理等超越语言范畴的问题,沉默才是恰当态度。

“世界是事实的总和,而非事物的总和。” 他指出世界的本质由事实(事物间的逻辑关系)构成,而非孤立的事物本身。这一观点颠覆了传统本体论,强调关系而非实体。

“语言的界限意味着我的世界的界限。” 语言不仅描述世界,更定义了认知的边界。无法用语言表达的事物,即超出个人世界的理解范围。

“一个人可以不相信自己的感觉,但不能不相信自己的信念。” 维特根斯坦区分了感觉的偶然性与信念的确定性,后者是行动和认知的基础。

“不要玩弄另一个人内心深处的东西。” 强调对他人心灵的尊重,批判轻率干预他人情感或思想的行为,体现其道德哲学中的人文关怀。

“哲学不是一种理论,而是一种活动。” 哲学的任务是通过语言分析澄清思想,而非构建抽象理论。这一观点推动了分析哲学的发展。

“当你说‘不’的时候,要像一堵墙,而不能像一扇门。” 比喻拒绝时应坚定果断,避免模棱两可。反映其性格中的直接性与对原则的坚持。

“改善你自己好了,那是你为改善世界能做的一切。” 将个人修养视为改变世界的起点,体现其内省与实践结合的哲学态度。

“因果关系是世界上最大的迷信。” 质疑因果律的绝对性,认为其仅是思维习惯而非必然真理,体现其怀疑主义倾向。

“幸福的人接受世界的无价值和无意义,活在当下。” 后期思想中,他主张通过直面生活的本真状态(而非追求抽象意义)获得幸福。 这些名言展现了维特根斯坦从逻辑语言到日常语言研究的转向,以及对语言、世界与人类生活的深刻洞察。可参考《逻辑哲学论》《哲学研究》及其传记作品。