智能仪器仪表是以微处理器为核心,融合测量、控制与通信技术的新型仪表,具备高精度测量、远程监控及数据分析能力。核心特点是采用微处理器和模块化设计,支持数据采集、存储、逻辑判断及远程通信功能。例如,智能仪表可实现±0.1%的高精度测量,并通过RS485/HART等协议支持远程校准和双向通信。主要功能:涵盖电力参数监测(电压/电流/功率)、流量计量及电能质量分析。部分型号支持谐波检测(达31次)、事件记录(64条)和双网冗余配置,可适配工业自动化、能源管理等场景。应用领域:广泛应用于工业自动化控制、能源管理(如电力监控)、环境监测及农业领域。其网络化特性使单台设备可替代传统多台仪表,实现数据共享与远程运维。技术规范:最新国家标准《GB/T 45727-2025》明确了工业仪表智能化等级评价方法,规定了智能仪表的校准、诊断、决策等核心能力指标。

有机会与衡器领域的头部企业上海大和衡器有限公司交流了十多个小时,为了更好地交流也做了功课,衡器(如电子秤、地磅、天平等)属于仪器仪表的核心细分领域,在技术属性、应用场景和行业管理上均被纳入仪器仪表范畴。衡器是仪器仪表产业的非常重要分支,其技术内核(传感器+信号处理)、产业链位置(上游芯片/传感器→下游系统集成)、智能化趋势(AIoT融合)均与仪器仪表深度协同。在产业统计、技术研发及标准制定中,衡器始终被纳入仪器仪表体系。未来随着动态称重、无人值守计量等场景爆发,衡器将成为工业互联网数据入口的关键节点。特别对政策的深度把握。我国仪器仪表行业发展速度较快,但高端产品供给能力依然欠缺,进口依赖度高,为了助力本土企业突围,我国政府出台了一系列政策,对推动经济发展、促进相关行业技术升级、打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率及国产替代等方面具有重要战略意义。

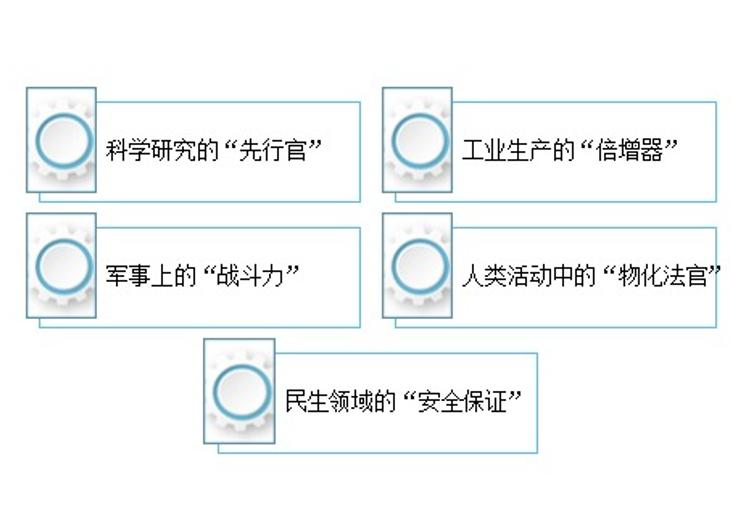

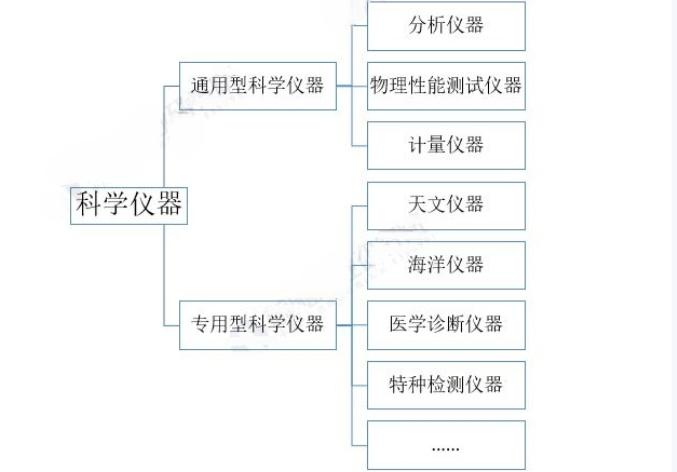

仪器仪表是认识世界的工具、改造世界的基础,是工业生产的“倍增器”、科学研究的“先行官”。目前中国仪器仪表行业主要集中在电子测量仪器、工业自动化仪表、医疗仪器、环境监测仪器等多个领域,形成了较为完整的产业链和多层次的市场结构。高端仪器仪表俗称高端科学仪器,有“五高”分别是科学含量高、制作技术高、工艺水平高、精密程度高和性能指标高。《中国制造2025》是中国政府于2015年发布的国家战略文件,旨在通过创新驱动发展战略,推动制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展。该文件特别强调了新一代信息技术与制造业的深度融合,提出要大力发展智能装备和智能产品,包括但不限于智能仪表。智能仪表作为连接物理世界和数字世界的桥梁,其市场需求呈现出显著增长的趋势。在工业自动化方面,智能制造装备需要高精度、高可靠性的智能仪表来实现生产过程的精确控制和数据采集,国家基础设施建设的推进和工业自动化水平的提高,为智能仪表市场的发展提供了强大的动力。

为深入实施《计量发展规划(2021—2035年)》,进一步强化计量在仪器仪表产业中的基础支撑作用,推动先进计量科技创新成果在仪器仪表领域的转化应用,不断提升我国仪器仪表产业的自主创新能力与核心竞争力,助力其跻身世界先进行列,市场监管总局近日发布了《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》(简称《指导意见》)。这是我国制造业计量领域首个政策性文件。助力仪器仪表产业跻身世界前列。到2027年,制造业计量发展取得积极进展,突破100项以上关键计量校准技术,制修订300项以上行业计量校准规范,研制100台套以上计量器具和标准物质,产业链供应链韧性和安全水平明显提升,培育50家以上仪器仪表优质企业,推动建设10家以上制造业高水平计量校准技术服务机构,技术服务网络基本完善,服务能力基本覆盖重要产业领域。到2030年,制造业计量创新水平持续提升,技术服务网络更加完善,重要领域计量综合实力大幅增强,有力支撑我国制造业高质量发展。

要实现这个伟大的目标,需要加快发展新质生产力。新质生产力与智能仪器仪表之间存在紧密的相互促进关系:新质生产力以科技创新为核心驱动力,推动产业智能化、绿色化、融合化发展;而智能仪器仪表作为工业数据的“感知中枢”和“决策基石”,为新质生产力提供技术底座和应用支撑。新质生产力对智能仪器仪表行业的推动。1.政策驱动技术升级。工信部《制造业计量创新发展意见》明确提出:2027年前突破100项关键计量校准技术、研制100台套高端计量器具、培育50家仪器仪表优质企业,并推动量子计量、动态量校准等前沿技术研发。国家市场监管总局要求2025年国产仪器计量性能“对标国际先进水平”,倒逼企业提升测量精度(如电压表精度从0.01%向0.001%突破)。

2.智能化与绿色化转型。智能化生产:新质生产力要求生产流程自动化,例如物位仪表企业引入机器人生产线,应对小批量定制化需求。绿色低碳:政策推动低能耗仪器普及,如智能电表助力能源优化(某工厂部署2000台智能电表后能耗降低12%)。3.产业链自主化加速。高端仪器“卡脖子”技术逐步突破:如皖仪科技自主研发超高效液相色谱仪,检测效率提升4倍(15分钟完成传统设备1小时任务)。供应链本土化:地缘政治风险推动核心部件(如MEMS传感器芯片)国产替代,慧闻科技的气体传感器阵列已实现专业级电子鼻应用。

智能仪器仪表赋能新质生产力发展。1.提升生产效率与质量。实时监测与控制:蓝鹏智能测径仪每秒检测2000次,通过声光报警和缺陷分析曲线实时优化产品质量,废品率显著降低。数据驱动决策:智能仪表与MES/ERP系统对接,例如工业互联网场景中仪表数据指导生产计划调整,某汽车工厂年省电费500万元。2.拓展新兴应用场景。智慧城市:杭州“四表合一”(水电气热数据融合)降低城市管理成本20%。生命科学:基因测序仪、医疗诊断设备推动精准医疗发展,皖仪科技布局超声刀等生命健康产品。碳中和:碳排放监测仪、智能电表支撑“可测量、可报告、可核查”的碳计量体系。

3.推动跨行业融合创新。AI+传感器:万胜智能的AI电表实现负荷预测,工商业电费优化10%;慧闻电子鼻通过32个气体传感器阵列识别医疗标志物。工业互联网:仪器仪表成为数字孪生核心节点,例如5G边缘计算缩短智能水表泄漏报警响应至5秒内。

典型案例:技术突破与产业升级协同

企业 | 创新成果 | 赋能领域 | 效果 |

皖仪科技 | 超高效液相色谱仪 | 制药/生命科学 | 检测效率提升75% |

深圳计为 | 雷达物位计 | 工业料仓监测 | 精度提升,抗干扰增强 |

慧闻科技 | MEMS气体传感器阵列 | 环保/医疗诊断 | 实时识别污染物与疾病标志物 |

蓝鹏测控 | 高速智能测径仪 | 轧钢/线缆生产 | 废品率降低,年节省百万成本 |

挑战与未来方向。1.技术瓶颈。高端仪器依赖基础学科突破(如光学、材料学),需产学研协同攻关,例如色谱柱、分子泵等核心部件仍依赖进口。数据安全与标准壁垒。联网仪器面临隐私泄露风险,需强化加密技术;国际竞争中以专利构筑壁垒(欧美企业占比高端市场70%),国内企业需加快知识产权布局。3.全球化与绿色化并进。出海机遇:非洲某国采用中国智能电表后线损率从15%降至8%,2025年海外市场增速超20%。零碳目标:仪器生产需全生命周期降碳,如推广电子证书、可回收材料。

智能仪器仪表作为现代工业的“感知神经”和“决策基石”,其技术突破直接关系国家高端制造竞争力。我国在该领域虽存在差距(如高端市场70%依赖进口、部分核心技术差距达10-15年),但通过系统性攻坚,已涌现纳米级测量、量子传感等国际一流成果。以下是赶超路径的关键策略:技术攻坚:突破“卡脖子”环节。1.核心部件自主化。关键器件:重点攻克高精度ADC芯片、MEMS传感器、光谱检测模块等,如中控技术Hobré气体分析仪采用零排放拉曼光谱技术,实现进口替代。基础材料:提升光学玻璃、特种合金等材料工艺,解决色谱柱、分子泵等长期依赖进口的问题。2.融合颠覆性技术。AI+仪器:中控技术TPT时序大模型实现流程工业的预测性控制,降低人工干预30%;AI算法需满足误报率<3%的国标要求。量子精密测量:中国计量院的0.3飞克质谱检测、同济大学0.001纳米角度校准技术,标志我国进入国际第一梯队。

3.可靠性提升。对标IEC 61326(EMC抗扰度)、IEC 61508(功能安全)等标准,通过强化环境适应性测试(-40℃~ 85℃)和故障预测模型,缩小与欧美产品的可靠性差距。产业链建设:打通创新与应用堵点。1.产学研协同平台。建设量子测量实验室、中试验证平台,如江苏省推动高校与企业共建“对比测试评价平台”,加速国产仪器进口替代验证。仪综所联合50余家单位制定全球首项预测性维护国际标准IEC 63270-1,推动技术产业化。2.梯度培育企业。“链主”企业引领:支持中控技术、汇中股份等牵头创新联合体,主导国际标准(如ISO 4064水表标准)。专精特新孵化:江苏省计划新增10家以上专精特新企业,聚焦质谱仪、工业CT等细分领域。3.智能制造升级产线。通过5G+AI改造生产工艺,如苏州企业引入机器人生产线应对定制化需求,降低批次差异率40%。

政策与生态:构建发展基石。1.国家战略牵引。政策目标:市场监管总局要求2025年国产仪器计量性能“对标国际先进”,2035年部分领域国际领先。资金支持:江苏省投入制造强省专项资金,对首台套装备给予保费补贴(如激光气体分析仪获补80万元)。2.应用场景驱动。强制国产替代:在核电、航空航天等领域设立国产化示范项目,如某汽车工厂采用国产电压表后年省电费500万元。新兴需求拉动:新能源车电池监测、光伏工艺控制等场景催生高精度电压表、智能传感器需求。3.人才与文化重塑。校企合作培养复合型人才(如华中科技大学自动化仪表实验室),同时引进海外顶尖专家弥补技术断层。

标准化与全球化:争夺话语权。1.主导国际标准。汇中股份主导修订ISO 4064水表标准,汉威科技将气体传感器专利融入ISO 26142,实现“技术→专利→标准”转化。 加快布局AIoT、数字孪生等新兴领域标准(如IEEE P2859传感器-边缘智能框架)。2.打破市场壁垒。认证互认:建立CE/FCC一站式合规平台,缩短产品上市周期50%(上海仪器仪表所案例)。出海策略:非洲智能电表项目将线损率从15%降至8%,2025年海外市场增速超20%。

典型企业技术突破案例

企业/机构 | 技术突破 | 应用领域 | 国际水平对比 |

中国计量科学研究院 | 0.3飞克质谱检测 | 药品/蛋白质分析 | 覆盖全球70%质谱仪测评需求 |

同济大学 | 0.001纳米角度校准 | 纳米制造 | 精度并列国际顶尖 |

中控技术 | TPT时序大模型 | 流程工业控制 | 预测效率超传统模型40% |

汇中股份 | 超声波水表(ISO 4064标准) | 智慧水务 | 主导国际标准修订 |

系统性赶超路径。1.短期攻坚:以核心部件国产化(如MEMS芯片)、可靠性提升(通过IEC认证)为突破口,政策倾斜首台套应用。2.中期跃升:构建“产学研用”生态链,通过AI/量子技术融合开辟新赛道,主导国际标准制定。3.长期引领:打造全球化品牌(如中控技术亮相汉诺威工博会),推动绿色标准(碳足迹<15kg CO₂/台)与开源生态(如“仪芯计划”)。

智能仪器仪表的标准化建设是产业高质量发展的关键支撑,通过统一技术规范、保障数据互通、提升产业协同效率,为智能制造和数字经济发展奠定基础。标准化建设的核心价值。1.打破技术孤岛。通信协议统一:OPC UA(IEC 62541)、Modbus等国际标准实现跨品牌设备互联,国内《GB/T 34068-2017物联仪表协议》推动水电气热仪表数据互通。 接口标准化:M12连接器(IEC 61076-2-101)、4-20mA电流信号(IEC 60381)等规范降低系统集成成本30%以上。2.保障数据可信度。计量溯源体系:依据JJF 1001《通用计量术语》建立从国家基准→工作计量器具的传递链条,如压力仪表校准需满足《JJG 882-2019压力变送器检定规程》。测试认证要求:EMC抗扰度(IEC 61326)、IP防护等级(IEC 60529)等强制认证确保仪器在复杂工业场景的可靠性。3.加速技术产业化。首台套政策:符合《国家首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》的智能仪表可获保费补贴(如某企业激光气体分析仪获补80万元)。规模化降本:标准统一使传感器模组采购成本下降(如MEMS压力传感器价格5年内降低57%)。

重点标准化领域及实践案例。1.通信与数据接口标准。

标准类型 | 代表规范 | 应用效果 |

工业总线协议 | PROFINET(IEC 61158) | 汽车工厂仪表响应速度提升至1ms级 |

物联网通信 | NB-IoT(3GPP Release 13) | 智能水表日均抄表成功率>99.9% |

数据模型 | AIM(Asset Information Model) | 设备全生命周期数据复用率提高40% |

案例:华为与威星智能联合开发的NB-IoT燃气表,通过3GPP标准实现百万级设备并发管理,故障定位时间从2小时缩短至15分钟。2.性能与测试标准。精度分级:ISO 5167规定流量仪表精度分0.5级、1.0级、1.5级,指导选型(化工行业多用0.5级)。 环境适应性:IEC 60068-2系列标准明确高低温(-40℃~+85℃)、振动(5Hz~150Hz)等测试方法。 AI算法验证:《GB/T 42752-2023人工智能工业应用测试规范》要求智能诊断仪表误报率<3%。3.安全与伦理标准。功能安全:IEC 61508要求SIL2级安全仪表系统失效概率<10^{-6}/小时。数据安全:符合《GB/T 37988-2019数据安全能力成熟度模型》,加密模块需通过国密SM4认证。伦理规范:医疗诊断类仪器需满足ISO 15223对AI辅助决策透明度的要求。

中国企业标准化突破路径。1.主导国际标准制定。汇中股份主导修订ISO 4064《水表国际标准》,推动中国超声波水表技术成为全球规范。川仪参与IEC/TC65工业过程控制标准委员会,主导《工业物联网时间敏感网络》标准制定。2.构建产业联盟。仪器仪表标委会(SAC/TC124):发布《智能传感器产业地图》,规划传感器、通信芯片等15类标准。工业互联网产业联盟:三川智慧、新天科技等联合制定《智慧水务数据交互标准》,降低系统对接成本60%。3.标准-专利协同。汉威科技气体传感器专利族(ZL201810231234.5等)融入ISO 26142标准,海外许可收益年增3000万元。华为将PLC-IoT技术专利注入IEEE 1901.1标准,推动智能电表模块价格降至$5以内。

现存挑战与应对策略

挑战 | 典型案例 | 解决路径 |

标准碎片化 | 工业现场存在20+种总线协议 | 推广OPC UA over TSN融合架构 |

检测能力滞后 | 量子传感器尚无国际标准 | 筹建国家量子计量实验室 |

国际合规风险 | 欧盟CE认证新增Cybersecurity Act | 建立“标准+认证”一站式服务平台 |

创新实践:上海仪器仪表所搭建“标准云平台”,提供欧盟RED指令、美国FCC认证等300+项合规数据库,企业产品上市周期缩短50%。未来标准化演进方向。1.技术融合标准。数字孪生:ISO 23247定义仪表数据映射规则,支持虚拟调试。AIoT融合:IEEE P2859推进传感器-边缘智能协同框架标准。2.绿色标准体系。碳足迹追踪:ISO 14067要求仪器标注生产能耗(如智能电表碳足迹<15kg CO₂/台)。循环利用:IEC 62430规定仪表可回收材料比例≥65%。3.开源标准生态。 Eclipse基金会推出OpenHW Group,开源RISC-V核的仪器控制芯片设计。中国开放原子开源基金会启动“仪芯计划”,共建智能仪表基础软件栈。

智能仪器仪表的数据系统建设是释放设备价值、实现预测性维护和决策优化的核心环节,需构建从精准感知→高效传输→智能分析→闭环控制的全链路能力。系统化建设路径及关键技术要点:数据系统架构设计。

分层架构模型

层级 | 核心功能 | 关键技术支撑 |

感知层 | 多维度数据采集(温度/压力/流量) | MEMS传感器、光谱检测模块、边缘计算节点 |

传输层 | 低延迟可靠传输 | 5G+TSN(时间敏感网络)、OPC UA协议、NB-IoT |

平台层 | 数据存储与治理 | 时序数据库(InfluxDB)、数据湖、区块链存证 |

分析层 | 智能诊断与预测 | AI算法(LSTM/CNN)、数字孪生模型 |

应用层 | 场景化决策支持 | 可视化看板、API接口、自动控制指令下发 |

案例:三川智慧水务数据系统。通过200万只NB-IoT智能水表实时采集用水量,边缘计算节点预处理数据后,平台层用InfluxDB存储(写入速度>50万点/秒),分析层AI模型预测管网泄漏(准确率92%),年降低漏损损失3000万元。关键技术突破点。1.高精度实时采集。采样率提升:压电传感器采样频率达100kHz(如声发射检测仪),捕捉设备微振动信号。抗干扰设计:符合IEC 61326标准,在强电磁场环境下误差<0.1%。多模态融合:红外热像+振动传感器协同诊断电机故障(某电厂故障识别率从75%→95%)。2.边缘-云端协同计算。边缘层:部署轻量AI模型(如TinyML),实现毫秒级响应(例:施耐德PLC实时控制温度波动<±0.5℃)。云端层:训练深度模型(如Transformer),优化参数后反哺边缘设备,形成“学习-进化”闭环。

3.智能分析引擎

分析类型 | 技术方案 | 应用场景 |

异常检测 | 孤立森林算法(Isolation Forest) | 化工反应釜压力突变预警 |

预测性维护 | LSTM时序预测模型 | 风机轴承剩余寿命预测(误差<8%) |

根因分析 | 知识图谱+贝叶斯网络 | 半导体良率下降因素追溯 |

4.数据安全与可信。端到端加密:采用国密SM4算法,满足《GB/T 39786-2021》等保2.0要求。区块链存证:仪器校准数据上链(如蚂蚁链),确保数据不可篡改。隐私计算:联邦学习技术实现多工厂数据协同建模(如制药企业共享质量数据)。行业实践案例。案例1:宁德时代电池生产监测系统。数据采集:2000+个高精度电压/温度传感器(采样率1kHz)实时监控电芯生产。边缘计算:部署NVIDIA Jetson模块,实时剔除瑕疵电芯(响应时间<10ms)。云端分析:AI模型优化电解液配方,良率提升3.2%,年增效超2亿元。案例2:西门子燃气轮机数字孪生。传感器网络:500+振动/温度传感器+红外热像仪。动态建模:物理模型+实时数据生成数字孪生体,预测叶片腐蚀趋势。效果:维护成本降低25%,意外停机减少40%。

建设路径与挑战应对。分阶段实施策略

阶段 | 重点任务 | 关键指标 |

基础建设期 | 统一数据接口(OPC UA/Modbus) | 设备接入率>90% |

能力构建期 | 部署边缘节点+AI分析模块 | 数据延迟<100ms,故障识别率>85% |

价值释放期 | 构建行业知识图谱 | 决策支持准确率>95%,能耗降低15%+ |

破解核心挑战。数据孤岛 → 采用AIM(资产信息模型)统一数据语义(ISO 55000标准)。算力瓶颈 → 定制边缘计算硬件(如华为Atlas 500智能小站)。模型泛化差 → 迁移学习+小样本训练(某仪表厂用100组数据达到90%精度)。未来演进方向。1.量子传感数据融合。量子磁力仪(灵敏度10^{-15}T)与经典传感器数据协同,提升极端环境测量精度。2.自主决策系统。基于强化学习(RL)的仪表自校准系统,减少人工干预(如ABB自适应压力变送器)。3.绿色数据中心。液冷服务器+PUE<1.1的低碳数据中心,响应“东数西算”战略。

智能仪器仪表的产业化是将技术创新转化为市场价值的关键跃迁,需打通“技术研发→中试验证→规模化制造→场景落地→服务生态”全链条。系统化的产业化路径及实践策略:产业化核心瓶颈与突破路径。

主要瓶颈

环节 | 典型问题 | 数据佐证 |

技术转化 | 实验室成果与工程化脱节 | 国产高端仪器中试转化率<30% |

供应链 | 核心部件(ADC芯片/光谱模块)进口依赖 | 高端传感器进口占比超70% |

成本控制 | 小批量定制导致单价过高 | 国产工业CT价格比进口低40%,但销量仅其1/5 |

市场信任 | 用户对国产设备可靠性存疑 | 核电领域国产仪表渗透率<15% |

破局路径。1.技术-工程闭环。建设中试基地:如江苏无锡“智能传感中试平台”提供24类工艺验证服务,转化周期缩短50%。强化工程团队:某仪表企业研发人员中30%为工艺工程师,解决“样品→产品”一致性难题。2.垂直整合供应链。建立MEMS传感器IDM模式(设计-制造-封测一体),如敏芯微电子自建产线,良率提升至95%。国产替代计划:2025年实现光谱检测模块等50类核心部件自主可控(工信部目标)。3.规模化降本。柔性制造:苏州某企业用模块化设计+机器人产线,小批量生产成本降低35%。产业集群:深圳智能仪表产业园聚集200+企业,共享检测平台降低认证成本40%。

产业化的三大驱动引擎。1.政策杠杆撬动

政策工具 | 典型案例 | 产业化效果 |

首台套保险补偿 | 激光气体分析仪获80万保费补贴 | 首年销售突破500台 |

强制国产化替代 | 核电安全级仪表采购清单剔除外资 | 3年内国产份额提升至30% |

税收优惠 | 研发费用加计扣除100% | 企业研发投入年均增25% |

2.场景深度绑定。流程工业:中控技术与中石化共建智能工厂,仪表故障率下降40%。新能源:宁德时代联合开发电池检测仪表,精度达0.5mV(国际一流水平)。智慧城市:成都“四表合一”项目采购50万台国产智能表,带动产业链升级。

3.商业模式创新

模式 | 代表企业 | 核心逻辑 | 成效 |

仪器即服务(IaaS) | 川仪股份 | 按测量数据量收费 | 客户CAPEX降60%,复购率+40% |

数据增值服务 | 三川智慧 | 水务数据赋能城市节水 | 年衍生服务收入超2亿 |

平台化生态 | 华为OceanConnect | 开放API接入300+仪表厂商 | 生态伙伴年增长50% |

产业集群化发展实践。

1.区域产业集群案例

集群 | 聚焦领域 | 产业化成果 |

常州智能传感谷 | MEMS压力/气体传感器 | 产能占全国35%,成本降40% |

重庆仪器仪表基地 | 工业自动化仪表 | 为川仪配套企业达200家 |

深圳智能电表集群 | 智能电网设备 | 全球市占率25%,出口额年增30% |

2.产业链协同机制。联合攻关体:上海“智能仪器创新联合体”突破高精度ADC芯片,良率达90%。共享制造平台:东莞智能仪表共享工厂服务中小企,设备利用率提升至85%。 标准专利池:汉威科技开放200+气体传感专利,降低行业创新门槛。全球化竞争策略。1.技术标准出海。主导国际标准:汇中股份主导ISO 4064水表标准修订,出口增长70%。认证本地化:威胜集团南非建立CNAS实验室,认证周期从6月缩至1月。

2.差异化市场切入

区域 | 需求痛点 | 中国方案 | 成效 |

东南亚 | 高湿度环境失效 | IP68防护+防腐蚀涂层 | 市占率3年从15%→45% |

非洲 | 电网稳定性差 | 宽电压设计(110V-440V) | 智能电表份额超60% |

欧洲 | 碳足迹要求 | 全生命周期碳追踪(<15kg CO₂/台) | 进入德国市政采购清单 |

3.服务网络建设。本地化运维:海尔生物医疗在30国设服务中心,故障响应<24小时。数字化服务:华为建立Predictive Maintenance云平台,远程诊断率80%。风险应对与未来布局。

核心风险矩阵

风险类型 | 典型表现 | 应对策略 |

技术迭代 | 量子传感颠覆传统测量 | 建立产学研预警机制(如仪综所技术路线图) |

贸易壁垒 | 欧盟新规CE+Cybersecurity | 搭建“一站式认证平台” |

数据安全 | GDPR罚款风险 | 部署联邦学习+区块链存证 |

前沿布局方向。1.绿色制造。零碳工厂:川仪西仪工厂光伏发电占比40%,仪表碳足迹下降50%。循环经济:推广仪器租赁+模块化维修(生命周期延长3倍)。2.人工智能融合。自进化仪表:AI模型在线更新(如ABB自适应压力变送器)。无代码开发:施耐德EcoStruxure平台支持拖拽式算法配置。3.开放生态。开源硬件:RISC-V架构仪器控制芯片(中科院“香山”平台)。数据开放:上海试点工业仪表数据交易平台,激活数据资产。

2025年智能仪器仪表行业将迎来重要的转折点,其发展走向受到技术革新、市场需求变动、政策驱动及全球产业链重构等多重因素的共同作用。智能化与数字化转型:人工智能的兴起,随着AI与物联网技术的融合,未来仪器仪表将具备自主诊断、预测性维护等功能。高精度与微型化趋势:随着半导体、生物医药等领域的蓬勃发展,对高精度仪器的需求急剧上升。绿色低碳与可持续发展:在碳中和目标的引领下,碳监测及能源效率分析设备逐渐成为行业焦点,碳排放监测仪、智能电表等产品的需求持续攀升。国产替代与产业链自主化:各国都在致力于完善自己的技术标准体系,而中国则积极推动仪器仪表行业标准的国际化。跨行业融合与新应用:随着精准医疗的兴起,基因测序仪和智能医疗诊断设备迎来了前所未有的发展机遇。面临挑战与未来展望:材料学、光学等基础学科的进展是推动高端仪器发展的关键,这需要产业、学术界和研发机构之间的紧密协作。仪器仪表行业将迎来“智能驱动、绿色引领、国产崛起、场景多元”的新篇章。企业若想在激烈的市场中立足,就必须在创新、成本控制、服务优化等多个方面下功夫,以塑造自身独特且难以复制的核心竞争力。

仪器仪表行业的竞争本质是“技术+标准+生态”三重体系的竞争。唯有打破“低端内卷、高端失语”的循环,才能让中国智能仪表从“追赶者”蜕变为“定义者”。新质生产力为智能仪器仪表注入“政策+技术+场景”三重动能,而智能仪器仪表通过精准测量、数据赋能、流程优化反哺产业升级,两者形成“创新闭环”。未来需在核心部件国产化、跨学科技术融合、国际标准制定三方面突破,方能实现“从工具革命到数据革命”的跨越。企业可紧抓政策红利(如税收优惠、首台套保险),布局工业互联网、生命科学等高增长赛道,抢占新质生产力制高点。标准化建设是智能仪器仪表从单点创新走向系统赋能的核心纽带。企业需:1.策略性参与——结合技术优势主导细分领域标准(如MEMS传感器、AI诊断算法);2.动态合规——建立国际标准追踪机制,规避贸易壁垒;3.生态协同——通过产业联盟推动“技术专利化→专利标准化→标准产业化”螺旋上升。未来竞争将从“产品性能比拼”升级为“标准生态构建”,标准化能力正成为新质生产力的基础设施。

构建“数据-知识-决策”飞轮。智能仪器仪表的数据系统建设需把握三个核心:1.全域连接——通过OPC UA、5G+TSN等技术实现设备全互联;2.智能进化——边缘轻量模型与云端深度学习的协同优化;3.价值闭环——将数据转化为可执行的决策指令(如自动调节工艺参数)。企业行动指南:优先突破高价值场景(如预测性维护);采用微服务架构保证系统弹性扩展;通过区块链+联邦学习破解数据隐私与共享矛盾。未来竞争胜负手在于 “数据密度×算法精度×响应速度”的乘积效应。产业化成功公式。产业化成熟度 = (技术可用性 × 供应链韧性) ÷ (总拥有成本 × 市场接受周期)。

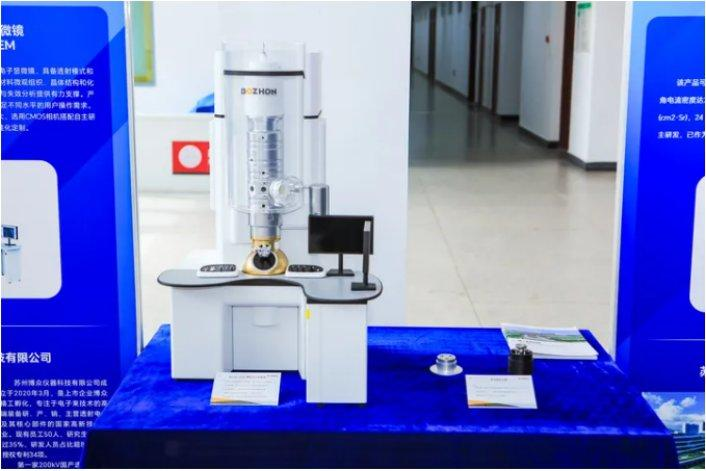

企业破局需聚焦:1.锚定高价值场景——优先突破新能源、生物医药等强需求领域;2.构建成本优势——通过产业集群化+智能制造降本;3.重塑信任链条——用首台套应用+数据存证打破质疑;4.开拓增量市场——以“设备+数据+服务”模式创造新盈利极。终极目标:从“单点仪器供应商”升级为“测量数据服务商”,在2030年实现高端市场国产化率超50%,培育更多全球行业龙头。6月28日,苏州博众仪器科技有限公司自主研发的国产首台商用200kV场发射透射电子显微镜在苏州市吴江区重磅发布。该电子显微镜点分辨率达0.25纳米,各类技术指标比肩国际一流水准。这一成果填补了国内透射电子显微镜200kV场发射这一高端机型领域的空白,打破了国外在高端电镜领域的长期垄断,为我国科研领域注入了强大动力。