2025年4月30日,十四届全国人大常委会第十五次会议表决通过了《中华人民共和国民营经济促进法》(以下简称《民营经济促进法》),这是我国首部专门针对民营经济发展的基础性法律,标志着民营经济法治化保障迈入新阶段。改革开放以来,在党的理论和路线方针政策指引下,我国民营经济从小到大、从弱到强,不断发展壮大,成为国民经济的重要组成部分,在推动发展、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。党的十八大以来,党中央出台一系列重大举措,促进民营经济持续、健康、高质量发展。在新时代新征程上,民营经济必将肩负更大使命、承担更重责任、发挥更大作用,制定出台民营经济促进法,加强民营经济发展的法治保障,正当其时、十分必要。

制定出台民营经济促进法,是贯彻落实国家领导人重要指示精神和党中央决策部署的重要举措。党的二十届三中全会将“制定民营经济促进法”列为重要改革举措。贯彻落实党中央决策部署,制定民营经济促进法,将党中央关于促进民营经济发展的重大方针政策和重要举措上升为法律规范,巩固改革开放四十多年来民营经济发展成果,充分体现了我们党对民营经济发展理论和实践的一脉相承、与时俱进。制定出台民营经济促进法,是落实宪法规定,坚持和完善社会主义基本经济制度的内在要求。我国宪法规定:“坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”。”制定民营经济促进法,第一次将“毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”“促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长”写入法律,第一次明确民营经济的法律地位,第一次明确规定促进民营经济持续、健康、高质量发展,是国家长期坚持的重大方针政策。制定出台民营经济促进法,是构建高水平社会主义市场经济体制、促进民营经济高质量发展的客观需要。

民营经济促进法立法工作注重坚持以下原则:一是突出思想引领。二是坚持平等对待。三是强化法治保障。四是注重问题导向。民营经济促进法共9章78条9600多字,主要规定了以下内容:一是促进民营经济发展的指导原则和总体要求。二是保障公平竞争。三是优化投融资环境。四是支持科技创新。五是注重规范引导。六是强化服务保障。七是加强权益保护。制定出台民营经济促进法,是党中央部署的重大立法任务。民营经济促进法既是促进民营经济发展的一部基础性法律,也是构建高水平社会主义市场经济体制的一部重要法律。要大力宣传阐释制定出台民营经济促进法的重要意义。阐释民营经济的重要地位,宣传改革开放以来民营经济发展取得的重大成就,阐释民营经济促进法的法治保障作用,保证法律出台实施的政治效果、法律效果、社会效果。要不断健全促进民营经济发展的制度体系。增强法律规范的系统性、整体性、协调性、时效性,确保法律正确有效实施。

该法将于2025年5月20日起施行,从立法层面为民营企业破除市场壁垒、优化发展环境提供了系统性支持。以下从立法背景、核心内容及实施意义三个方面进行解读。《民营经济促进法》的出台是对“两个毫不动摇”方针的法律化落实,首次将“巩固和发展公有制经济”与“鼓励、支持、引导非公有制经济发展”并列写入法律,明确了民营经济作为“社会主义市场经济的重要组成部分”的法律地位,并将其定位为“推进中国式现代化的生力军”和“高质量发展的重要基础”。该法的制定历时一年多,由司法部、国家发展改革委等17家单位组成的立法专班起草,经过三次全国人大常委会审议,广泛吸纳了改革经验和民营企业的实际诉求。通过立法,我国将民营经济的政策支持转化为长期制度保障,旨在解决实践中存在的市场准入壁垒、融资难、执法不规范等问题,为民营经济持续健康发展提供法治化、稳定化的制度环境。

核心内容解读。破除市场壁垒,保障公平竞争。1.市场准入平等化。《民营经济促进法》确立了“全国统一的市场准入负面清单制度”,明确清单外领域各类经济主体(包括民营企业)可依法平等进入,并禁止在招标投标、政府采购等公共资源交易中排斥或限制民营企业。2.反垄断与反不正当竞争。强化对滥用行政权力排除竞争行为的监管,要求反垄断执法机构依法处理垄断行为,维护市场公平环境。3.要素获取平等。规定民营企业可平等使用资金、技术、数据、土地等生产要素,并在政府资金安排、资质许可、标准制定等政策中享有平等待遇。

强化投资融资支持。1.金融政策倾斜。鼓励金融机构开发适合民营企业的金融产品,支持知识产权质押、应收账款融资等创新方式,并对小微企业实施差异化监管政策,提高不良贷款容忍度。2.资本市场开放。支持符合条件的民营企业通过发行股票、债券等方式直接融资,健全多层次资本市场体系。3.政府与社会资本合作(PPP)。明确民营资本参与PPP项目的权利义务及风险分担机制,推动存量资产盘活。科技创新与知识产权保护。1.技术攻关支持。允许有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务,并开放国家重大科研基础设施及公共研发平台。2.产学研融合。鼓励高校、科研院所与民营企业合作,推动技术转移和成果转化,建立产学研深度融合机制。3.知识产权惩罚性赔偿。实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度,严厉打击商标、专利侵权及商业秘密窃取行为。

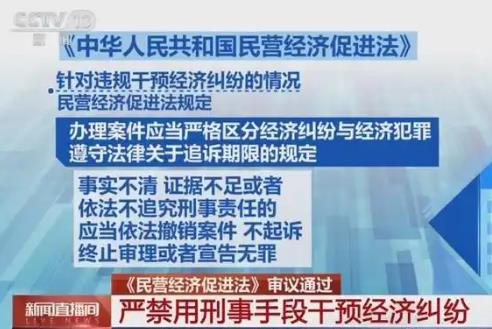

权益保护与规范执法。1.禁止“四乱”行为。明确遏制“乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封”等行政执法乱象,保障企业经营自主权。2.规范异地执法与经济纠纷处理。禁止以刑事手段干预经济纠纷,要求严格区分经济纠纷与犯罪,并规范异地执法程序,防止滥用职权。3.政府履约与账款支付。规定国家机关、国有企业拖欠民营企业账款需依法赔偿,地方政府违约需追究责任。实施保障与展望。《民营经济促进法》通过建立政企沟通机制、健全信用修复制度、强化海外权益保护等配套措施,形成全链条服务保障体系。其落地将有效缓解民营企业的政策不确定性焦虑,增强市场信心。长远意义。法治化保障:将政策承诺上升为法律义务,稳定民营经济发展预期。创新驱动:通过技术开放与产权保护,激发民营企业创新活力。营商环境优化:公平竞争机制与规范执法为民营经济营造更透明、可预期的市场环境。

《民营经济促进法》的出台为民营企业带来了多维度、可感知的实质性利好,从市场准入到权益保障,从融资支持到创新激励,形成了系统性制度红利。以下是具体的分析:破除市场壁垒:让民营企业"进得去、争得赢"。1.负面清单制度落地。法律明确"非禁即入"原则,除负面清单领域外,民营企业可平等进入能源、电信、铁路等传统垄断行业。例如某民营充电桩企业凭借新法依据,成功中标某省会城市轨道交通配套项目。2.公共资源交易透明化。政府采购、招投标中不得设置所有制限制条款,某省2025年二季度民营企业中标金额同比提升42%,其中中小微企业占比提高至65%。3.要素获取平等化。某生物科技企业通过法律赋予的数据平等使用权,首次接入政府医疗大数据平台,研发效率提升30%。

融资难题破解:从"求钱若渴"到"活水畅通"。1.信贷政策倾斜。银行对民营小微企业贷款不良率容忍度提高至3.5%,浙江某银行推出"知识产权贷",企业凭专利可获得最高5000万元授信。2.资本市场通道拓宽。2025年上半年民营企业IPO数量占比达78%,较去年同期提升12个百分点,某AI芯片企业通过科创板"绿色通道"快速上市。3.账款拖欠治理。法律明确政府/国企拖欠账款需支付日万分之五违约金,某建筑企业3.2亿元历史欠款在法案实施后3个月内全部清偿。创新生态优化:给技术研发"装上加速器"。1.重大科研项目开放。民营科技企业首次可牵头国家科技重大专项,如某量子计算企业获得2.3亿元国家专项资金支持。2.仪器设备共享机制。国家超算中心等科研设施向民企开放后,某新材料公司研发周期从18个月缩短至9个月。3.侵权赔偿力度加大。某车企在一起商业秘密侵权案中获判1.2亿元惩罚性赔偿,创行业纪录。

经营环境改善:从"防折腾"到"安心干"。1.执法行为规范。建立"综合查一次"制度,某市餐饮企业检查频次从年均26次降至4次。2.经济纠纷处置优化。明确禁止以刑事手段干预纠纷,2025年上半年涉企经济案件撤案率同比提升28%。3.历史问题纠偏。某省开展"挂案清零"行动,清理涉民企积案1376件,返还冻结资金23亿元。国际竞争赋能:助力"出海"企业行稳致远。1.海外权益保护强化。商务部依托新法建立"民营企业海外维权中心",某光伏企业通过该机制成功应对欧盟反倾销调查。2.跨境数据流动便利。深圳某无人机企业依托法律支持的跨境数据通道,海外售后服务响应速度提升60%。企业真实获得感:浙江某智能装备企业的案例。该企业2025年实现三大突破:首次进入军工配套领域(市场准入突破);获得银行"人才贷"5000万元(融资创新);与中科院共建联合实验室(科研资源开放);其董事长表示:"过去要跑17个部门办的事,现在一个窗口就能解决,研发投入敢加码了。"

新质生产力背景下民营经济是互促共生的高质量发展新范式。在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中,新质生产力与民营经济的结合已成为推动中国经济高质量发展的核心动能。2025年《民营经济促进法》的颁布实施,不仅从法律层面确立了民营经济的战略地位,更通过制度创新为民营企业参与新质生产力建设扫清障碍。从二者的内涵关联、政策支撑、实践路径及未来方向展开深度解读。新质生产力的内涵与民营经济的战略角色。新质生产力是以科技创新为主导,以全要素生产率提升为核心,通过技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级形成的新型生产力。其关键特征包括。技术驱动:人工智能、量子信息、生物技术等前沿技术突破重构产业逻辑;要素升级:数据、算力、绿色能源等新型生产要素成为经济增长新引擎;产业变革:传统产业数字化、绿色化转型与未来产业孵化并行。

而民营经济作为中国经济的“56789”主力军(贡献50%以上税收、60%以上GDP、70%以上技术创新、80%以上城镇就业、90%以上企业数量),既是新质生产力的重要承载者,也是其核心推动者。例如,远也科技通过可穿戴机器人“肌肉外甲”革新康复医疗模式,成为新质生产力的典型案例;养元智汇利用AI技术实现“业财一体化”,提升全要素生产率。制度保障:法律与政策的双向赋能。《民营经济促进法》的突破性意义。 2025年实施的《民营经济促进法》以立法形式解决民营经济发展的深层矛盾:1.破除市场壁垒:确立“全国统一市场准入负面清单”,禁止公共资源交易中的歧视性条款,强化反垄断执法;2.创新支持体系:支持民企牵头国家重大技术攻关,开放科研基础设施,实施知识产权惩罚性赔偿制度;3.权益保护机制:规范行政执法,严禁以刑事手段干预经济纠纷,强化账款支付保障。

政策协同下的发展生态。国家通过“五大方向”构建新质生产力培育体系:科技创新:布局量子计算、人形机器人等新赛道,建设国家制造业创新中心;企业培育:梯度扶持专精特新企业,推动中小企业数字化转型;要素改革:建立数据流通规则,推进工业互联网等新型基础设施建设。实践路径:民营企业的新质生产力转型。技术创新驱动产业升级。民营企业通过“技术-产业”闭环实现突破。传统产业焕新:如南涧县茶产业引入智能种植系统,实现茶园数字化管理,茶多酚含量提升30%;新兴产业布局:泰豪集团建立AI应急实验室,探索智能决策在灾害管理中的应用;跨界融合创新:保靖县将生物酶技术应用于农业,打造“零农残”示范区,推动生态价值可视化。

组织变革与要素重构。数实融合:蒙牛全数智化工厂实现“百人百亿产值”,重塑乳业生产范式;绿色转型:通威集团通过光伏技术专利布局,推动新能源产业降本增效;人才战略:产学研联盟加速技术转化,如上海子幸生物科技与地方政府合作,技术转化效率提升50%。挑战与未来方向。现存矛盾。1.创新投入不足:中小企业研发能力较弱,部分领域核心技术受制于人;2.要素配置失衡:数据、资本等新型要素向头部企业集中,区域协同性待加强。突破路径。1.强化制度供给:完善“科技-产业-金融”循环机制,建立常态化补链强链政策;2.深化开放合作:支持民企参与“一带一路”建设,融入全球创新网络;3.培育新型生态:推动“政产学研用”协同创新,如新质生产力研究院与县域经济深度联动。

《民营经济促进法》的颁布,是我国完善社会主义市场经济法律体系的重要里程碑。通过系统性制度设计,既回应了民营企业的现实诉求,也为经济高质量发展注入新动能。未来,如何落实法律细则、加强执法监督,将是推动民营经济“轻装上阵”的关键。从"政策红利"到"法治红利"的质变。该法带来的不仅是具体条款的优惠,更是从根本上改变了民营企业的制度预期。全国工商联调研显示,85%的民营企业认为"发展信心显著提升"。随着配套细则的完善,这种"制度性保障"的红利将持续释放,真正实现"让恒产者有恒心"。迈向共生共荣的新格局。新质生产力与民营经济的深度融合,正在重塑中国经济的底层逻辑。通过法律保障、政策引导与企业创新的“三重奏”,中国有望构建起以民营企业为主体、以科技创新为引擎、以制度优势为支撑的现代化产业体系。未来,随着《民营经济促进法》的落地细化与新型生产要素的持续激活,这一互促关系将释放更大动能,为中国式现代化提供坚实支撑。